- HOME

- ニューズレター VIEW

- No.116

No.116

2017年07月05日

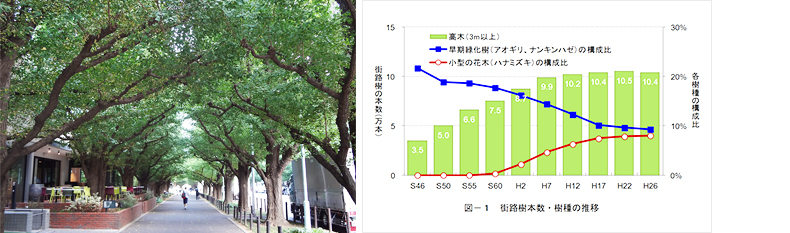

大きな樹冠(樹木の上部で葉の覆い茂っている部分)を掲げた並木道を見上げると、そのまちの歴史や風格を感じるとともに、心が安らぎ、また爽やかな気分になる経験をされた方は多いのではないでしょうか。特に夏のシーズンには、“樹冠豊かな街路樹”がもたらす、微かな涼みに心も和らぎます。

街路樹には、CO2の削減効果、精神的な安らぎ、生態系確保、ヒートアイランドの緩和効果等、様々な効果があると言われています。高度成長期のわが国では、急激な都市化で減少する都市内の緑を確保するため、さらには公害問題への対策として、アオギリ、ナンキンハゼ等の比較的成長が早く、樹冠に広がりがある樹木が好んで植えられていました。

しかし、最近は、道路の維持管理のコスト削減や交通安全対策等の観点から、ハナミヅキやサルスベリ等の樹冠に広がりのない、コンパクトで成長の遅い樹木が好んで植えられるようになっています。

一方で、最近の私たちの研究では、“樹冠が豊かな街路樹の並木道”等、都市の緑には、経済効率性だけでは語り尽すことができない、そこに暮らす人々のQOLや健康増進を高める効果があることが検証されました。本稿では、その計測方法や効果・知見について、ご紹介します。

なお、ここでご紹介する研究成果は、当研究所が環境省の「低炭素ライフスタイルイノベーションを展開する評価手法構築事業」の研究資金を得て実施したものです。

神宮外苑の街路樹 / 名古屋市の街路樹本数・樹種の推移数(出典:街路樹再生指針(名古屋市))

ライフログデバイスの普及

最近では、色々な生体反応を計測することができる機器が開発されています。また、これらが高精度で小型化している点も特徴です。私たちが行った研究でも、これらの機器を活用しました。

ライフログセンサ / GPS機能付き心拍センサ

ライフログセンサで人々の暮らしを測る

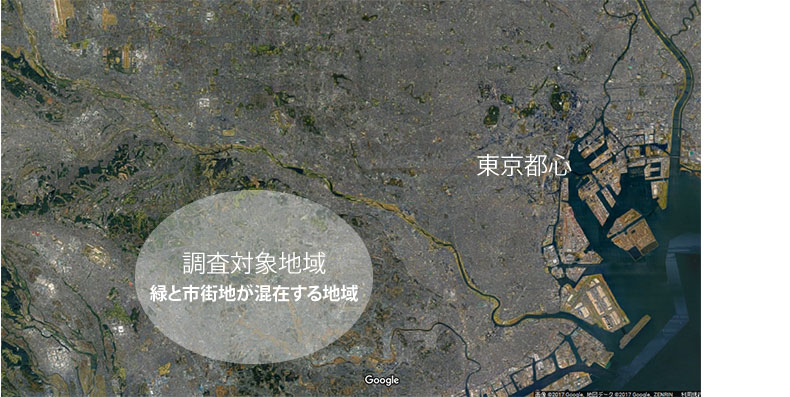

首都圏西部の丘陵地区に居住する60名のモニターを対象として、夏季の1週間のダイヤリーやライフログデータを取得しました。このデータを活用して、モニターの外出頻度、その時の移動手段や経路、さらにはバイタルデータ(生体情報)から、街路樹等都市内にある緑が、市民の暮らしに与える影響を分析しました。なお、都市内の緑の効果を計測するため、モニターは、緑の多い地域と、そうでない地域の各々で募集しました。

緑や水辺空間が市民生活に及ぼす影響

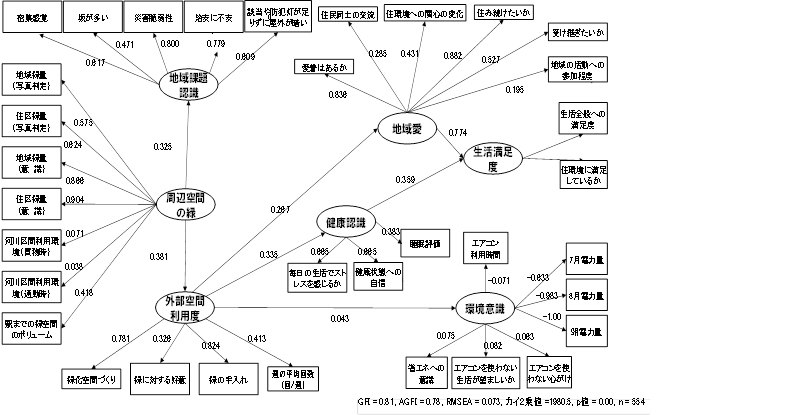

ダイヤリーやアンケートの分析結果から、緑が多い地域に居住する人達と、そうでない人達では、生活様式や生活感、生活満足度(QOL)に相違点があることが示されました。下の図は、それを示す因果関係の構造モデルですが、少々専門的で難解なので、下記にそのポイントをご紹介します。

緑の多い地域に住む人たちの特徴として、

- 散歩や運動などの外出頻度が高い

- 地域への愛着が強く、コミュニティ意識も強い

- 健康や環境に対する意識が高い

- 概して生活満足度(QOL)が高い 等

といった特徴が示されました。この点から、都市の緑は、市民のQOLの向上や健康、環境意識の醸成に有効に作用していることを、定量的に立証することができました。

緑がもたらす健康増進効果

さらに、市民のライフログデータからは、緑の多い地域と、そうでない地域の住民では、毎日の駅までの歩行距離特性にも相違があることも示されました。具体的には、「緑の多い地域の住民は、相対的に、歩行や自転車による移動割合や距離が長くなる」傾向にあることが示されました。要するに、自動車を利用しない、環境と健康にやさしい移動をしていることになります。

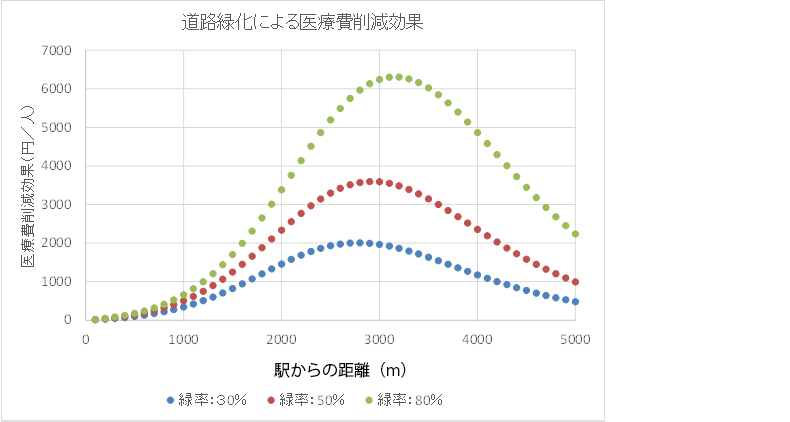

この分析結果を踏まえ、歩行による医療費削減効果(0.061円/歩)※1等の既往研究の諸元値を用いて、緑がもたらす医療費削減効果を試算しました。

その結果、自宅から駅までの道路の緑化率を30%に上げることで、住民一人当たり2,000円/年間の医療費削減効果があることが示されました。また、道路の緑化率を高めるほど、医療費削減効果は高くなることも示されました。

※1:筑波大学・久野譜也教授の研究成果。

まとめ

冒頭でご紹介したように、近年、都市の街路樹は、行政コストの削減が進むなか、維持管理が容易なコンパクトな樹種が好まれる傾向にあります。しかし、街路樹をはじめとする都市の緑には、人々の暮らしを豊かにする(QOLの向上)、そしてまた健康を増進する効果があることが定量的に立証されました。この研究が示すように、街路樹を、単に“道路に附属する樹木”として、道路維持管理予算の枠だけでとらえるのではなく、医療、環境、さらには市民のQOLを高める視点で、横断的な予算枠の中で捉えることが必要なのかもしれません。

高齢者社会における医療費削減の要望が高まるなか、私たちは、もう一度、“緑とまちづくり”の意義を考え直す必要があるかもしれません。

長良川

筆者の紹介

上席研究員 安藤 章(あんどう あきら)

[ 専門分野 ]

- ICTを活用した交通・まちづくり戦略

- 都市・交通計画

- 政策受容性分析と合意形成手法

- モビリティ・マネジメント

東京と名古屋の2拠点生活を続けています。時間に余裕のある週末には、故郷に帰り、金華山を見上げながら、長良川に釣り糸を垂らす、そんな時間で安らいでいます。