NSRIの組織体制と取り組み

本年1月より組織体制が再編され、以下の7つのグループ制となりました。

VIEWでは、88号から各グループの取り組み・サービスについてシリーズで紹介しています。

第5回は、スマートシティ グループの取り組み・サービスの紹介Vol.1です。

本年1月より組織体制が再編され、以下の7つのグループ制となりました。

- ZEB(低炭素建築) グループ

- スマートシティ グループ

- モビリティデザイン グループ

- エネルギーマネジメント グループ

- 都市政策 グループ

- 都市開発 グループ

- 海外・戦略 グループ

VIEWでは、88号から各グループの取り組み・サービスについてシリーズで紹介しています。

第5回は、スマートシティ グループの取り組み・サービスの紹介Vol.1です。

スマートシティグループのご紹介 Vol.1

最近、「スマート」という言葉をよく耳にします。スマートとは活発な、賢い、インテリジェントなどの意味がありますが、スマートシティと聞いてみなさんはどのような都市やまちを想像するでしょうか。今回は当グループのスマートシティに関する考え方と取組みの概要を紹介します。

スマートシティに対する考え方と取組み

国連の予測では、私たちが暮らす都市やまちは、2030年には世界人口の約3分の2(50億人)が都市に住み、GDPの25%は人口の上位10数都市からもたらされるといわれています。これに伴い、経済活動とエネルギー消費が都市へシフトしCO2排出量の3分の2が都市でのくらしや仕事から発生します注1)。都市化が進み機能が集約されることでCO2排出量は増加し、併せて高齢化率も確実に増加していることから、持続可能な都市をどう構築するかが喫緊の課題となっています。

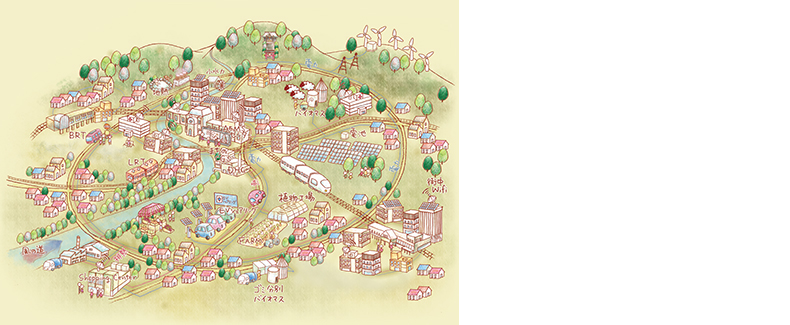

NSRIでは、スマートシティのあるべき姿として「CO2削減だけではなく、多様なハード・ソフトを包括的に取り入れた、人が主役の持続可能なまち」を提案しています(図-1参照)。調査フィールドは国内外問わず、国際機関、政府、自治体、民間、大学などとの連携により、ネットワーク構築も進めています(図-2)。

スマートシティの統合的検討プロセス

NSRIでは、都市づくり、まちづくりの検討プロセスに沿ってスマート化を導入するために、コンセプトの構築から事業性検討まで総合検討プロセスを提唱しています。

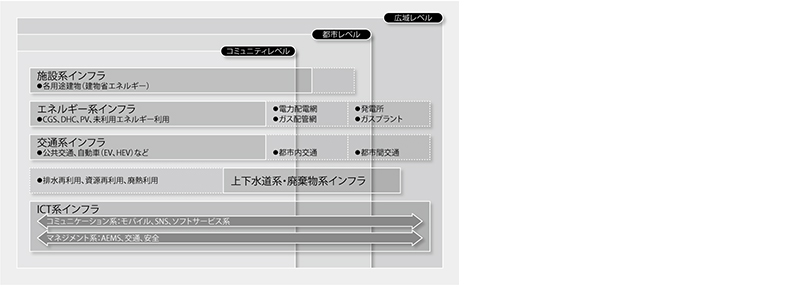

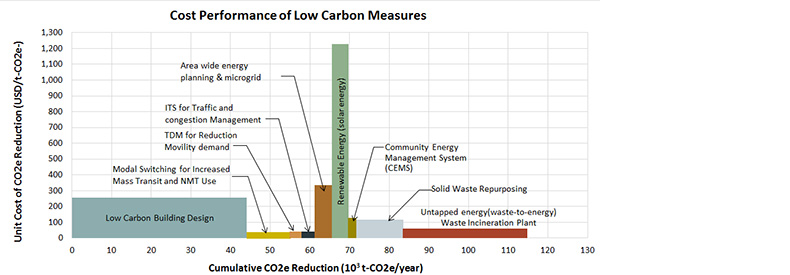

スマート化の技術は、都市やコミュニティなどの空間スケールや対象分野によって異なるため、まず、対象となる都市の特性を踏まえ、交通、建物の省エネルギーなどどの分野を対象とするかを明確にします(図-3)。

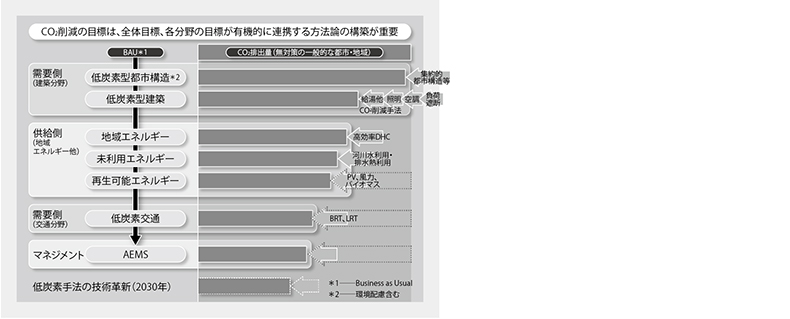

次に全体目標を設定し、各分野が全体目標達成のためにどのように有機的に連携することが最も適切か明確にします(図-4)。

更に、実現に向けた事業化の枠組み(資金の流れ、ステークホルダー、リスク分担など)の検討や事業採算性の分析を行い、投資効果を把握するとともに対策の優先順位を把握します(図-5)。

海外での提案例「スマートユニット」

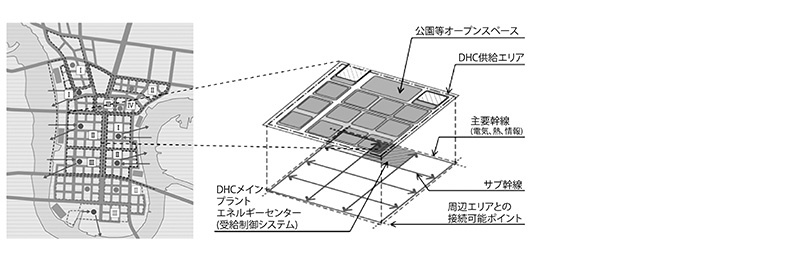

天津市于家堡BCD地区でのスマート化では、既に都市計画マスタープランが決まっており、その土地利用計画に対していかにスマートなインフラを導入するかという点が焦点となりました。土地利用は、基本的にいくつかの街区ごとに公園等のオープンスペースを配置するというコンセプトに基づいたものであったため、その思想を活かし、コミュニティ単位とエネルギー単位の最適化を実現する「スマートユニット」を提案しました。

公園などのオープンスペースによって規定されるユニット(数十ヘクタール)を対象として、交通拠点を中心としたウォーカブルな環境、地域冷暖房、CGSの導入による電気・熱の面的利用、ユニット内の排水処理、緑の連続による風の道ネットワーク、ICTネットワークなどによる統合インフラユニットを提案し、それらがユニットごとに独立したシステムとして、段階的な開発に対応できるものとしました。

ここで紹介した取組みはほんの一部です。当グループでは、これらのメソッドをまとめ、「スマートシティはどうつくる?(NSRI選書/工作舎)」を昨年末に刊行しました。ぜひ、お手にとってご覧ください。

注1)2030年世界はこう変わるーアメリカ情報機関が分析した「17年後の未来」講談社(2013)