はじめに

2011年3月11日に発生した東日本大震災を契機として、国のエネルギー政策は大幅に見直されることとなり、太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギーに対する期待はますます高まっています。 2014年に閣議決定された「エネルギー基本計画」の中では、「太陽熱、地中熱等の『再生可能エネルギー熱』をより効果的に活用していくことも、エネルギー需給構造をより効率化する上で効果的な取組」であることが示されています。

トータルシミュレーションツールの開発

上記を背景として、NSRIでは、再生可能エネルギー熱の中で特に、地中熱利用システムに着目し、地中熱利用システムを含む空調熱源シミュレーションツールの開発を行っています。本開発ツールは、設計建物に採用される地中熱ヒートポンプやその他の熱源を含む全ての空調熱源システムの計算ができるツールとし、年間を通しての運転状況やエネルギー消費量を計算できるトータルシミュレーションツールを目指しています。本開発ツールを用いることにより、設計者が簡易に地中熱ヒートポンプ導入時のエネルギー消費量の計算を行うことができるため、地中熱ヒートポンプを導入検討・採用する建物数が増加することが期待されます。年間システムシミュレーションによる最適な機器容量の算定で、過大な設備容量の機器の導入が抑制され、イニシャルコストの削減が可能と考えられます。本開発ツールを、最適な運転条件を指示できるツールとし、運用時のガイドとすることで運用時のランニングコストの削減を図ります。

主な研究開発項目

本プロジェクトは平成26年度から平成30年度まで実施され、NSRI、名古屋市立大学、北海道大学が連携して開発を行っています。主な研究項目は以下の通りです。

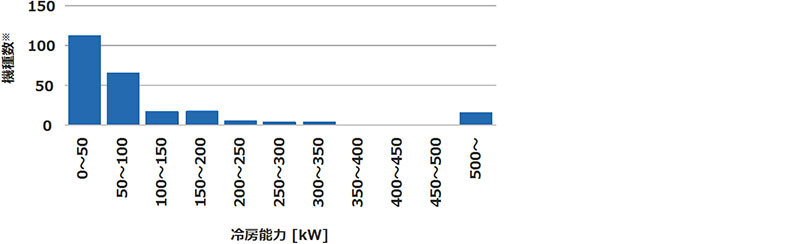

1.地中熱ヒートポンプ・地中熱交換器の既往機器の調査

現在市場に普及している地中熱ヒートポンプ熱源機・地中熱交換器の機器調査を行っています(図1)。主要な熱源機器の性能特性を調査し、機器情報のデータベースを構築します。

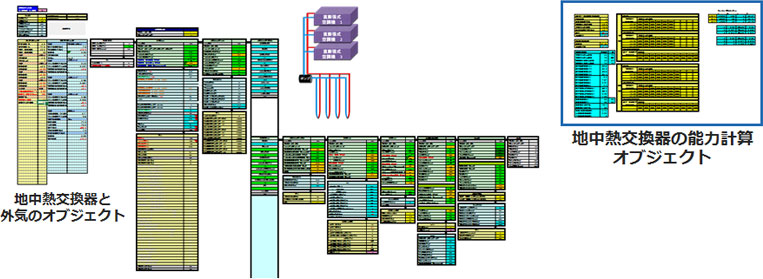

2.地中熱ヒートポンプ熱源機・熱交換器モジュールの開発

地中熱ヒートポンプ熱源機・熱交換器の機器特性をもとに、LCEMツール(国土交通省 大臣官房 官庁営繕部)をベースに地中熱ヒートポンプ・熱交換器モジュールを開発しています(図2)。

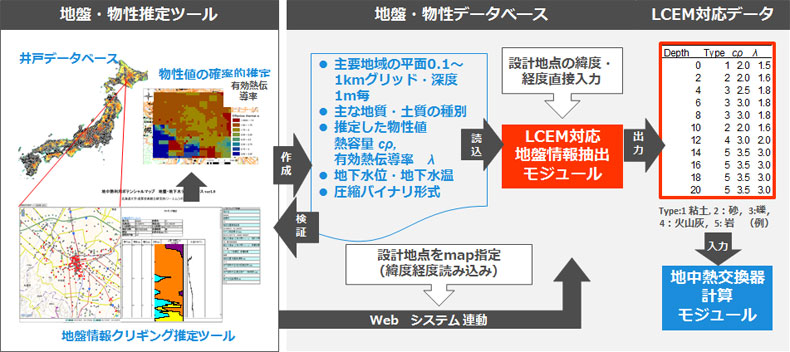

3.地中熱物性取得モジュールの開発

各地点、深度ごとの地質、熱物性値のデータベースを、本開発の空調熱源トータルシステムシミュレーションツールに活用するための、モジュールを開発しています(図3)。

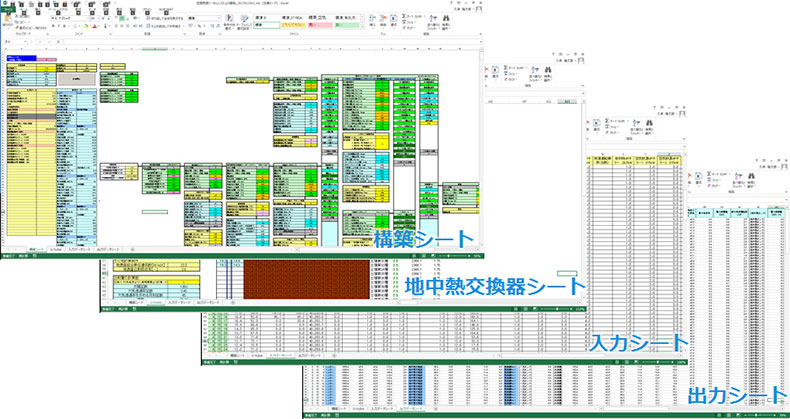

4.空調熱源トータルシステムの開発

開発した地中熱ヒートポンプモジュール(地中熱ヒートポンプ熱源モジュールと地中熱熱交換器モジュール)を含む主要な空調熱源システムを組み込むことができる空調熱源トータルシステムのシミュ—レーションツールを作成しています(図4)。

5.その他の開発検討項目

その他の開発検討項目として、LCEM用の地中熱交換器の熱交換計算手法の構築、既往ツールとの比較、実測値との比較を行います。また、設備設計者だけでなく、建築設計者などへの利用も想定して、簡易に設定を行うことができるユーザーインターフェイスを開発します。

今後の予定

本研究開発は、平成30年度に完成予定のプロジェクトです。本システムシミュレーションツールを幅広い方々に利用していただくために、本開発が終了した段階で、本研究成果を広く公開していく予定です。

本研究開発の成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られたものです。

本研究開発の成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られたものです。