“TOD”に対する強烈なカウンターパンチ?

TOD(Transit Oriented Development:公共交通指向型都市開発)は、「鉄道駅等の交通結節点周辺に様々な都市機能を複合的に集約させ、自家用車に過度に依存せず、公共交通と徒歩等を基本とした生活圏を形成する街づくり」です。

我が国では、特に大都市圏において、私鉄を中心に鉄道整備と沿線開発が一体的に進められてきたこと、高度経済成長期における人口集中の受け皿として沿線地域に郊外ニュータウンが整備されたこと、加えて都心部において土地利用転換と高度利用が図られたことなど、欧米のTODとは異なる「日本型TOD」が発達してきました。

しかし、コロナ渦をきっかけに生まれた”フィジカルディスタンス”という新たなニーズが、「日本型TOD」、特に都心の公共交通拠点での高密度集積への強烈なカウンターパンチとなるという意見も聞かれます。

本稿では、「ウォーカブル」というTODの基本的な概念に着目し、「安全に歩く」「気持ちよく歩く」「立体的に歩く」というwithコロナに順応するTODのバージョンアップの可能性を考察します。

安全に歩く:IoTにより疎密がマネジメントできるTOD

Withコロナを踏まえた新しいTODとして、まず勘案すべきことは、“密を避けて安全に歩けること”です。駅周辺エリアの密な状況を避けるためには、IoT技術を活用した人流計測や、混雑状況の可視化が有効と考えられますが、これに関連する取り組みが、柏の葉キャンパス駅周辺の実証実験で検討されています。

柏の葉キャンパス駅周辺エリアでは、柏市、三井不動産、東京大学、千葉大学等による公民学連携のまちづくりが継続的に行われており、国際的なスマートシティとしても高い知名度を有しています。

近年では国の補助事業でもあるスマートシティ先行モデルプロジェクトの対象エリアとして指定されており、一連のプロジェクトの一環として、駅周辺の公共空間の利活用や、IoT技術を取り入れた運営の高度化が試行されています。

具体的には、街路空間や広場等にWifiセンサーやAIカメラ等を配置し、時間帯に応じた混雑状況を可視化することや、混雑の状況に応じた公共空間の利活用等が検討されています。

このような先見的なプロジェクトの知見を活かし、withコロナの社会においては、IoT技術を駆使してTODエリアの疎密を可視化することで人の流れを誘導したり、オフピークチケットを組み合わせたりすることで、密を緩和し、安全に歩ける環境を維持するマネジメントが重要となると考えられます。

気持ちよく歩く:様々なアクティビティを受け止められるTOD

「気持ちよく歩く」という概念は、これまでのTOD、中でも駅周辺の街路空間計画で語られてきた古典的なキーワードです。

withコロナの観点から「気持ちよく歩く」ための駅周辺の街路を考えると、フィジカルディスタンスを保ちながら歩行できるだけの十分なスペースの確保が第一に挙げられます。また、拠点駅の沿道には一般的に飲食事業者等が連なっており、これらに起因する密を適度に受け止める、アクティビティのバッファーとしての沿道空間の活用も想定されます。

しかし、これまでの日本の制度下においては、“歩くための街路”と“多様なアクティビティを許容するための空間”が明確に区分されていたことは否定できません。

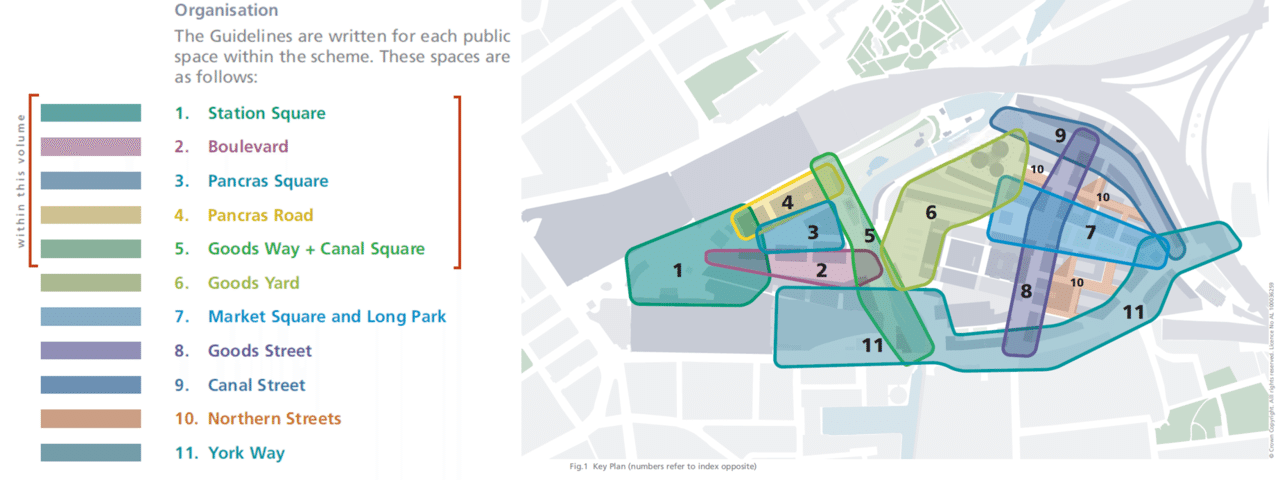

海外に目を向けると、両者を一体的に再構築している事例として、ロンドン・キングスクロス駅におけるパブリックスペースの整備計画が挙げられます。

キングスクロス駅では、駅周辺交通基盤整備、産業跡地の再開発と合わせて、様々なテーマが設定された歩行者優位の沿道空間が駅周辺に配されています。これらの沿道空間が、多様なアクティビティを受け止める空間、高密度な拠点的エリアにゆとりを生む緑の空隙としても機能しています。

近年では、国内においても、アクティビティを許容する街路空間の必要性が叫ばれており、道路法の改正等の制度面での更新も進んでいます。With コロナのTODにおいては、このような事例や制度を踏まえた、気持ちよく歩くための街路を含めた沿道空間づくりが重要になると考えられます。

立体的に歩く: 街中に浮かぶオープンスペースを楽しむTOD

都心のTODは、高密度に機能集積しているが故に、ジェンガの空隙のように、立体的にパブリックスペースが都市に組み込まれてきました。

例えば、東京スクエアガーデン、泉ガーデンのように、意識的に建物内外部に重層的にパブリックスペースを組み込んだ事例が挙げられます。このように、縦方向に積まれたオープンな空間は、フィジカルディスタンスを高めながら、交流を促す空間として極めて有効です。

コロナ以前においても、テラス空間、庭園的空間の整備は高密度な都市空間にゆとりとあそびを与える要素として駅周辺に整備されてきましたが、withコロナを見据えた社会においては、このような縦方向のオープンスペースが、アクティビティやビジネスを支えるより基盤的な空間要素として重要となるのではないでしょうか。

ウォーカブルな空間を柔軟に活用し、快適を提供するTOD

緊急事態宣言の解除から一定の期間が経過し、7/6時点では都内主要駅周辺で前年比にして概ね6割程度の利用者が戻ってきています。(ドコモ・モバイル空間統計参照)

今後在宅勤務の普及等により、公共交通利用者の分散・減少が一定程度進む可能性はありますが、大都市圏における人の移動の多くは、発達した公共交通を利用することが都市活動の効率性からも理にかなっており、駅周辺への機能集積を含めたTODの必要性と重要性が変わることもありません。

withコロナの社会では、TODの“歩きやすい空間”をより安全で快適なものとしていくこと、TODの空間・システムを活かすことにより、流動的な状況に柔軟に対応することが重要となるのでないでしょうか。