空飛ぶクルマ:本当にクルマ?

大阪万博をはじめ、日本でもこのところ名前を聞くようになった「空飛ぶクルマ」ですが、皆さまはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

「クルマ」と聞くと、道路も走れるイメージがあるかもしれませんが、経済産業省と国土交通省が主導する空の移動革命に向けた官民協議会では、空飛ぶクルマは「電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段」である、としています1)。そのため、航空法上では航空機に該当し、道路を走行できるとは限りません。

諸外国で空飛ぶクルマはAAM(Advanced Air Mobility)やUAM(Urban Air Mobility)等と呼ばれ、国土交通省や経済産業省産省ではAAMの呼称を用いています。本稿でもこれにならい、AAMを用いることにします。

「クルマ」と聞くと、道路も走れるイメージがあるかもしれませんが、経済産業省と国土交通省が主導する空の移動革命に向けた官民協議会では、空飛ぶクルマは「電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段」である、としています1)。そのため、航空法上では航空機に該当し、道路を走行できるとは限りません。

諸外国で空飛ぶクルマはAAM(Advanced Air Mobility)やUAM(Urban Air Mobility)等と呼ばれ、国土交通省や経済産業省産省ではAAMの呼称を用いています。本稿でもこれにならい、AAMを用いることにします。

ヘリコプターとの性能面の違いとして、AAMは「電動」であることで、①静音性、②経済性、③環境性が高いと紹介されることがあります2) 3)。ここでは、まちづくりで利用する視点からメリットや課題についてAAMの特徴について考察をまとめました。別稿「まちなかへの”空飛ぶクルマ”導入 ヘリコプターとの違いから見るメリットと今後の課題」もご参照ください。

AAMの静音性:従来の航空機と比べて静かになる?

「①静音性」については、バッテリー駆動かつ小型のローターを用いることで、ヘリコプターに比べると騒音が小さくなるメリットがあるといわれています1)。しかしヘリコプターを含む従来の航空機と比較すると、発生する騒音の周波数が異なる、街中・低空を高頻度で飛ぶ、空港やヘリポートと比べ離発着場が生活圏に近い、といった要因により、必ずしも人が「感じる」騒音が小さくなるとは限りません。実際、AAMよりも小型のドローンであっても騒音は課題であり、ローターの羽根の形状の改良による騒音低減等の取り組みも進んでいます4)。一方、飛行中の音については従来のヘリコプターに比べて格段に小さく、飛翔中の鳥がAAMの存在に気付きにくくなるために、バードストライクへの対策を検討するケース5)なども存在します。

まちづくりの視点からは、利便性が高いまちなかでの離発着場の配置や騒音対策などを検討することが重要と考えます。

まちづくりの視点からは、利便性が高いまちなかでの離発着場の配置や騒音対策などを検討することが重要と考えます。

AAMの経済性:従来の航空機と比べて何がどのように安くなる?

「②経済性」については、電動モーターを用いることで、エンジンや燃料系統の配管等がなくなり構造が簡素化され、機体の製造費や整備費用が従来の航空機より安価になるメリットがあります。また燃料費の削減に加えて、交通量の多い都市部の渋滞による経済的損失の回避ができるなど多くの経済的な利点が挙げられます。

一方で、現時点では有人飛行が必須のため、パイロットの育成と人件費および運用頻度を高める高速大容量充電に対応する高品質なバッテリーや急速充電器の開発などの課題があります。特に、バッテリー関連部品は消耗が激しく高頻度での交換が必要なため、費用負担は大きくなります。英国における試算では、現在の交通手段をAAMに置き換えることを念頭に試算した6件のユースケースのうち、社会経済的にコストが安くなるケースは3ケースのみで、1度に多くの人数を長距離運ぶ2つのケースと、ドクターヘリの代替としての運用する1ケースでした6)。

まちづくりの視点からは、より低コストで身近な交通手段としてAAMを使えることが望まれます。低コストのためには、パイロットのいない無人・自動航行の実現、機体の量産化や導入路線数・運行頻度の増加による機体価格・運賃の低減などが有効と考えます。さらに、既存の交通手段の置換にとらわれず、島国である日本における離島の新たな移動手段としてAAMを活用することで新たな移動需要を創出し、離島振興や移住促進などの地域全体の活性化を目指すといったことも考えられます。

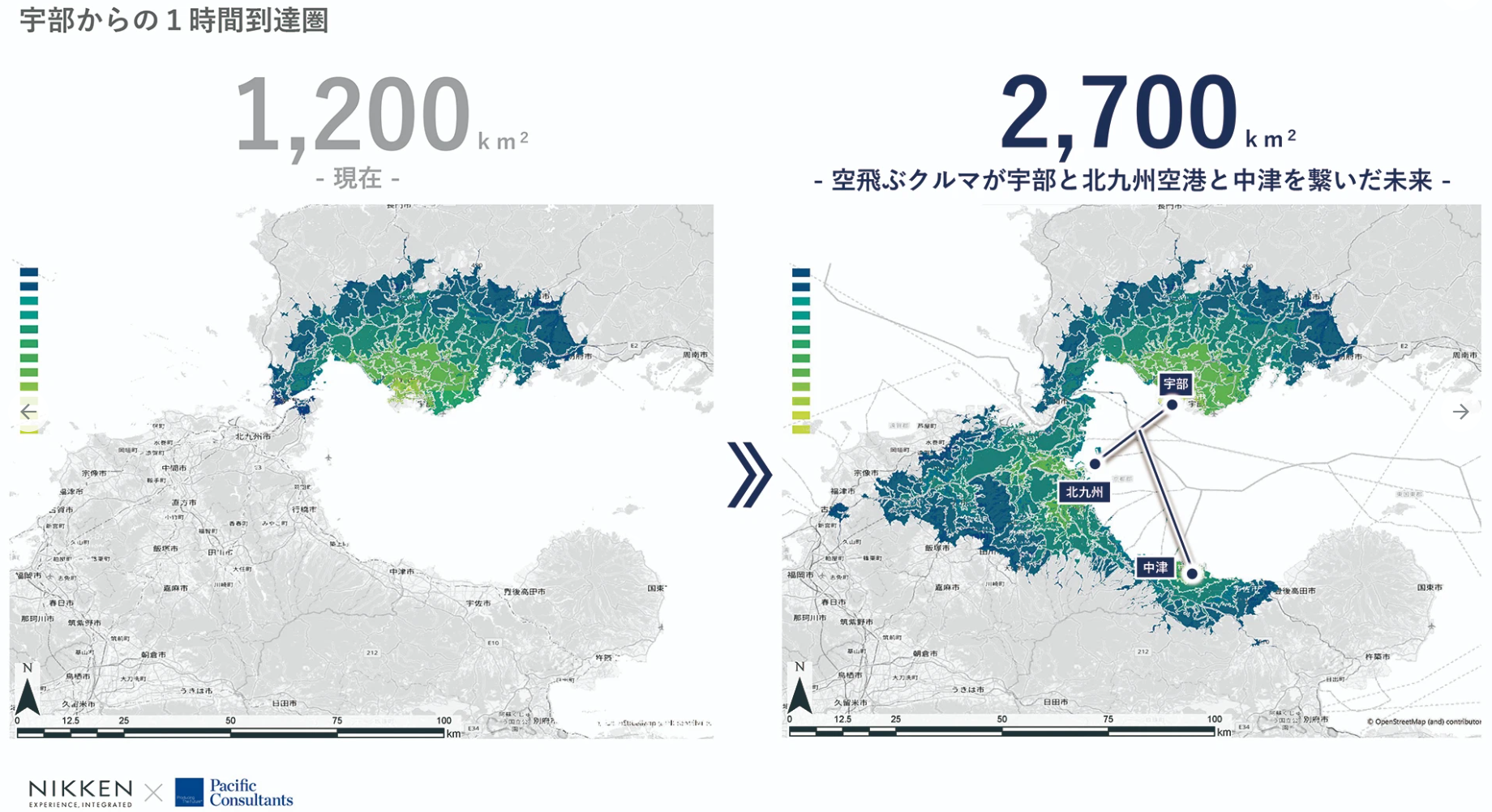

下記は、日建設計総合研究所・日建設計・パシフィックコンサルタンツが共同で検討した地方部におけるAAM導入可能性の中で、海上をAAMで繋ぐ想定でシミュレーションを実施したものです。宇部、北九州空港および中津を100km/hで海上を飛行するAAMで直接結ぶだけで、車で1時間以内に行ける範囲が2倍以上に広がります7)。このように、車では遠い、あるいはアクセスできないが飛行機では近すぎるような都市部から山間部や離島といった中長距離(35km以上)の移動などを積極的に創造していくことで経済力を間接的に高める効果が期待できます。

一方で、現時点では有人飛行が必須のため、パイロットの育成と人件費および運用頻度を高める高速大容量充電に対応する高品質なバッテリーや急速充電器の開発などの課題があります。特に、バッテリー関連部品は消耗が激しく高頻度での交換が必要なため、費用負担は大きくなります。英国における試算では、現在の交通手段をAAMに置き換えることを念頭に試算した6件のユースケースのうち、社会経済的にコストが安くなるケースは3ケースのみで、1度に多くの人数を長距離運ぶ2つのケースと、ドクターヘリの代替としての運用する1ケースでした6)。

まちづくりの視点からは、より低コストで身近な交通手段としてAAMを使えることが望まれます。低コストのためには、パイロットのいない無人・自動航行の実現、機体の量産化や導入路線数・運行頻度の増加による機体価格・運賃の低減などが有効と考えます。さらに、既存の交通手段の置換にとらわれず、島国である日本における離島の新たな移動手段としてAAMを活用することで新たな移動需要を創出し、離島振興や移住促進などの地域全体の活性化を目指すといったことも考えられます。

下記は、日建設計総合研究所・日建設計・パシフィックコンサルタンツが共同で検討した地方部におけるAAM導入可能性の中で、海上をAAMで繋ぐ想定でシミュレーションを実施したものです。宇部、北九州空港および中津を100km/hで海上を飛行するAAMで直接結ぶだけで、車で1時間以内に行ける範囲が2倍以上に広がります7)。このように、車では遠い、あるいはアクセスできないが飛行機では近すぎるような都市部から山間部や離島といった中長距離(35km以上)の移動などを積極的に創造していくことで経済力を間接的に高める効果が期待できます。

AAMの環境性:従来の航空機と比べて環境にやさしい?

「③環境性」については、全電化のため航行中に温室効果ガスを排出せず、バッテリー充電の電気を再生可能エネルギーとすれば環境負荷がさらに小さくなります。また、都市部で活用することで渋滞に伴う大気汚染や二酸化炭素排出の環境負荷が低減される、道路などの新たなインフラを新設する必要がないといった利点もあります。

しかし、AAMの運用においては離発着時に最も多くのエネルギーを消費することから、短距離(35km以下)での移動ではガソリン車よりもエネルギー効率が悪くなり、温室効果ガスの排出量はむしろ増えるという結果も出ています8)。さらに、②でも述べた高品質のバッテリーを作る素材や使用済みバッテリーのリサイクル問題も考えると、環境性についてはさらなるバッテリー技術の向上が求められます。

以上のように、環境性としては離発着時や短距離(35km以下)でのエネルギー効率がガソリン車よりも低く、頻繁に交換が必要となるバッテリーのリサイクルなどの課題があります。

しかし、AAMの運用においては離発着時に最も多くのエネルギーを消費することから、短距離(35km以下)での移動ではガソリン車よりもエネルギー効率が悪くなり、温室効果ガスの排出量はむしろ増えるという結果も出ています8)。さらに、②でも述べた高品質のバッテリーを作る素材や使用済みバッテリーのリサイクル問題も考えると、環境性についてはさらなるバッテリー技術の向上が求められます。

以上のように、環境性としては離発着時や短距離(35km以下)でのエネルギー効率がガソリン車よりも低く、頻繁に交換が必要となるバッテリーのリサイクルなどの課題があります。

AAM導入に向けて進められる議論

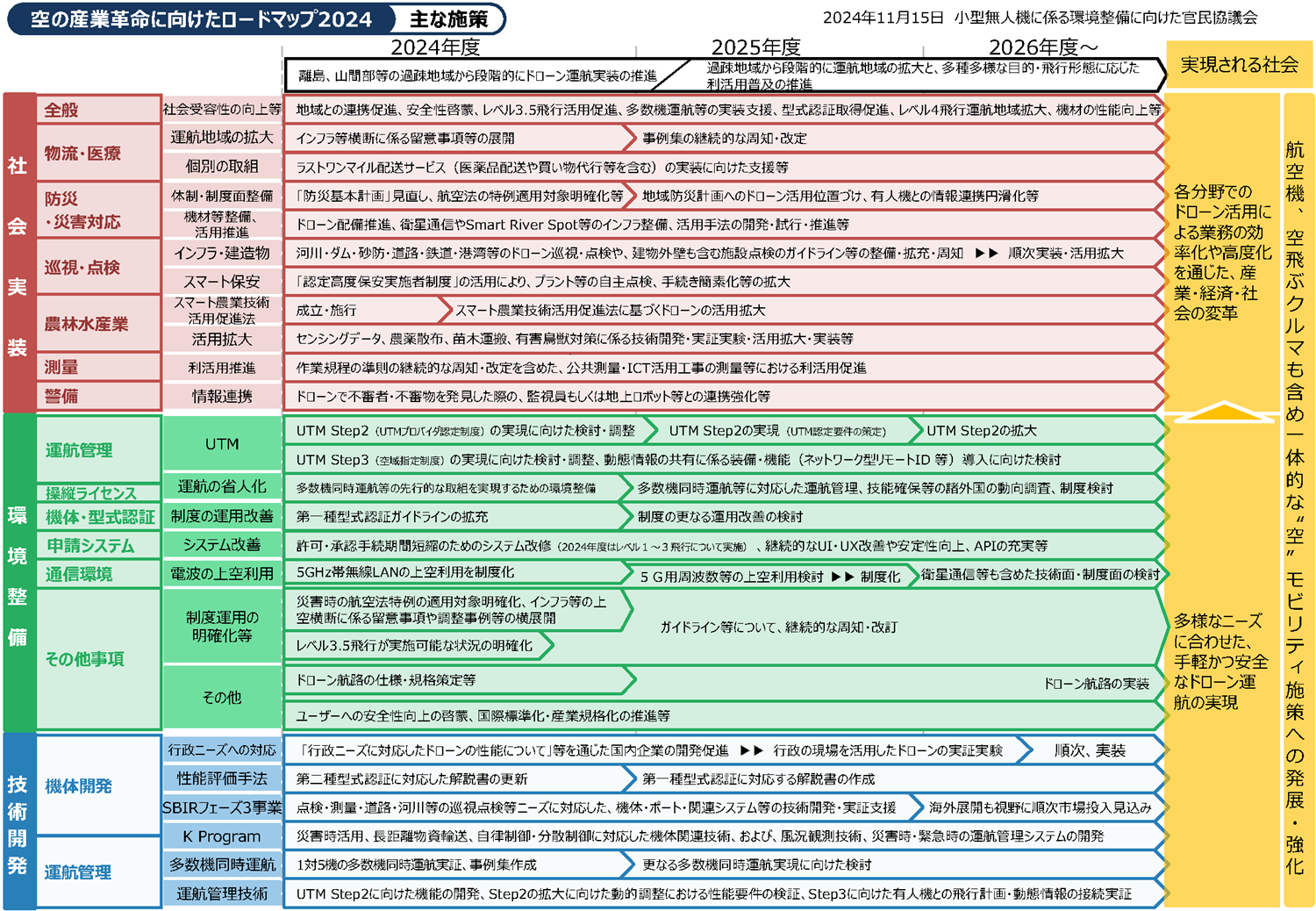

その他、安全性については現在まだ議論中の部分が多く、航空機並みの性能が求められる、火災に対しては航空機燃料に対する消火方法とは異なる手法が必要といった課題もありますが、国土交通省や経済産業省では空の移動革命に向けた官民協議会やロードマップを作成するとともに、Concept of Operations for Advanced Air Mobility (ConOps for AAM)と呼ばれるAAMの運用概念が発表され、導入に向けた議論は着実に進んでいます1) 9)。

出典:首相官邸、空の産業革命に向けたロードマップ2024(令和6年11月15日小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会決定)、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/roadmap2024.pdf

地方創生の手段としてのAAM

②経済性の項で見たように、地方創生の観点からのAAMの有効性は十分検討の余地があり、通常であれば長時間かかる移動を短時間で移動できるようになれば、人やモノの移動が活発になり経済圏が広がります。

また、広域を繋ぐ新たな移動手段としての役割をAAMが担うことで、物理的に拠点間が離れていても互いの拠点を短い時間で結び付けることが可能となり、中山間地域や離島を持つ地方の活性化に対しても一役買うことが期待されます。従来型の航空機や鉄道、道路で結ばれた都市間の移動に加えて、交通インフラの整備が不十分なエリアにAAMを活用することで、より効率的かつ広域的に都市と都市を結ぶことができ、地方活性化を牽引する可能性があると考えます。NSRIでは、今はまだ充分に議論されていないまちづくりのの視点からAAMの活用可能性について、今後も検討を進めていきます。

また、広域を繋ぐ新たな移動手段としての役割をAAMが担うことで、物理的に拠点間が離れていても互いの拠点を短い時間で結び付けることが可能となり、中山間地域や離島を持つ地方の活性化に対しても一役買うことが期待されます。従来型の航空機や鉄道、道路で結ばれた都市間の移動に加えて、交通インフラの整備が不十分なエリアにAAMを活用することで、より効率的かつ広域的に都市と都市を結ぶことができ、地方活性化を牽引する可能性があると考えます。NSRIでは、今はまだ充分に議論されていないまちづくりのの視点からAAMの活用可能性について、今後も検討を進めていきます。

おわりに

欧米だけでなく日本でもAAMの新たな機体が次々に発表され、運用概念や耐空性基準なども整備され始めています。本稿で見たように、静音性や経済性、環境性に加え、規制緩和や社会需要の創出等、解決しなければならない課題も多々ありますが、大阪万博でAAMのデモ飛行向けた準備が行われているほか、東京都でも「空の移動革命実現に向けた東京都官民協議会」を設立し、一部は2027年度からの商業運航開始、2030年度には市街地への展開を目指して取り組みを進めていこともあり10)、一般の方々にとっても近い将来、より身近な乗り物となるかもしれません。

参考資料

- 空の移動革命に向けた官民協議会、空飛ぶクルマの運用概念 Concept of Operations for Advanced Air Mobility(ConOps for AAM) 本文, 第1版改訂A, 2024年4月23日

- 「空飛ぶクルマのメリットは? 低コストで騒音も少ないよ 親子スクール・ニュースイチから」、日本経済新聞、2023年6月3日、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD2247X0S3A520C2000000/(2023年12月8日閲覧)

- 「空飛ぶクルマとは何か?「ヘリコプターとの違い」「機体の種類」をわかりやすく解説」、ビジネス+IT、2023年2月17日、https://www.sbbit.jp/article/cont1/104750(2023年12月8日閲覧)

- 静粛プロペラ(Looprop)の初飛行デモ —御殿場市の空間情報技術試験フィールドで実施—、JAXA 航空技術部門、https://www.aero.jaxa.jp/topics/business/interview208.html(2023年12月7日閲覧)

- Proposed Rules Federal Register, 77749, Vol. 87, No. 243 December 20, 2022, Federal Aviation Administration (FAA), https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-12-20/pdf/2022-27445.pdf(2023年12月8日閲覧)

- Advanced Air Mobility UK Economic Impact Study, PwC UK, July 2023, https://www.pwc.co.uk/intelligent-digital/drones/uk-economic-aam-report-2023.pdf (2023年12月7日閲覧)

- エアモビリティ|島国日本再興|地方の「ワクワク」する縮退、日建グループ、2024年1月10日、https://note.com/nikken/n/n864cd03cf952 (2024年6月17日閲覧)

- Akshat Kasliwal, Noah J. Furbush, James H. Gawron, James R. McBride, Timothy J. Wallington, Robert D. De Kleine, Hyung Chul Kim & Gregory A. Keoleian,Role of flying cars in sustainable mobility, Nature Communications volume 10, Article number: 1555 (2019), 09 April 2019, https://www.nature.com/articles/s41467-019-09426-0(2023年12月8日閲覧)

- 空の移動革命に向けた官民協議会HP、経済産業省、https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/air_mobility/index.html (2025年7月1日閲覧)

- 東京都政策企画局HP、空の移動革命実現に向けた東京都官民協議会、https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/cross-efforts/soranoidoukakumei (2025年2月17日閲覧)