日建設計総合研究所(NSRI)では、社会課題解決のために自主的・戦略的に研究を行うことが出来る仕組み『自主研究』に取り組んでいます。その自主研究の中からピックアップしてご紹介する第18弾です。興味がある、協働したい、という方からのご連絡をお待ちしております。

研究実施の背景・目的

近年、AIオンデマンド交通や電動キックボード、カーシェアなどの”新たなモビリティサービス”が展開されており、市民にとっては移動の利便性が高まっています。その一方で、様々なサービスが事業者ごとに個別に展開されることで、それぞれのサービスが利用できるスポットが乱立していることが課題にもなっています。このような背景から、都市におけるサービス展開拠点や、既存のバスや鉄道等との乗換拠点として、“モビリティハブ”が注目されています。

本研究では、AIオンデマンド交通や公共交通の乗り換え利便性を高めることを目的に、屋外空間に乗り継ぎ拠点・滞在拠点としてのモビリティハブを設置した実証実験を実施し、モビリティハブや公共交通利用者の利用者数の変化を計測し、定量的な効果測定を試みました。

本研究では、AIオンデマンド交通や公共交通の乗り換え利便性を高めることを目的に、屋外空間に乗り継ぎ拠点・滞在拠点としてのモビリティハブを設置した実証実験を実施し、モビリティハブや公共交通利用者の利用者数の変化を計測し、定量的な効果測定を試みました。

研究手法

最近では、人流データとして携帯電話の位置情報が使われることが多く、国土交通省においてもG空間情報センターのwebサイトで、全国の人流データを公開しています(※1)。一方で、こうした携帯電話の位置情報に基づく人流データは、範囲の広いメッシュ(125m、250m、500m、1km)などで集計されたデータであることがほとんどで、モビリティハブのような比較的狭い空間での人流測定には適していません。

そこで、今回は携帯電話のWi-Fiをカウントすることで、比較的狭い範囲(半径数m~150m程度で自由に設定可能)で測定可能なセンサーを用いました。このセンサーは一般的に店舗内の人の動きを見るために使われるものです。本研究では、屋外のモビリティハブ実証実験中の人流の測定に活用できるか確認をしつつ、モビリティハブによる駅利用者や交通利用者の行動変容に関する効果を把握することが可能か否かについても併せて検証しました。

※1 G空間情報センター:全国の人流オープンデータ(1kmメッシュ、市区町村単位発地別)https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mlit-1km-fromto

そこで、今回は携帯電話のWi-Fiをカウントすることで、比較的狭い範囲(半径数m~150m程度で自由に設定可能)で測定可能なセンサーを用いました。このセンサーは一般的に店舗内の人の動きを見るために使われるものです。本研究では、屋外のモビリティハブ実証実験中の人流の測定に活用できるか確認をしつつ、モビリティハブによる駅利用者や交通利用者の行動変容に関する効果を把握することが可能か否かについても併せて検証しました。

※1 G空間情報センター:全国の人流オープンデータ(1kmメッシュ、市区町村単位発地別)https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mlit-1km-fromto

センサーを用いる上での課題と対策

元々が屋内用であるため、下記の2点が課題となります。

①雨に対する対策(防水仕様ではないため)

②電源の確保

①については、ビニール袋で覆う、ベンチの下に設置する、台座の上に設置する等、直接雨が掛からないことや浸水等の被害を受けない工夫をすることで比較的簡単に解決可能です。一方、②については特に駅の場合、利用者の転倒危険性等の観点から、長い電源コードを用いてコンセントから電源を確保することができませんでした。このため、ポータブル電源を用いたセンシングシステム(※2)を試作し、人流データの取得を行いました。

①雨に対する対策(防水仕様ではないため)

②電源の確保

①については、ビニール袋で覆う、ベンチの下に設置する、台座の上に設置する等、直接雨が掛からないことや浸水等の被害を受けない工夫をすることで比較的簡単に解決可能です。一方、②については特に駅の場合、利用者の転倒危険性等の観点から、長い電源コードを用いてコンセントから電源を確保することができませんでした。このため、ポータブル電源を用いたセンシングシステム(※2)を試作し、人流データの取得を行いました。

※2 ポータブル電源を用いたセンシングシステム

・人流センサー消費電力:0.4W

・通信用Wi-Fiルーター消費電力:約8.3W(※通信時最大消費電力)

・ポータブル電源容量:40,8000Ah/151Wh

・人流センサー消費電力:0.4W

・通信用Wi-Fiルーター消費電力:約8.3W(※通信時最大消費電力)

・ポータブル電源容量:40,8000Ah/151Wh

結果①:データ取得

モビリティハブの設置は、2023年12月16日から12月22日の7日間で実施しましたが、設置していない期間との比較のため、センサー設置期間は12月14日から25日の12日間としました。結果として、11日間のデータ(半日間のみ欠損)を取得することができ、屋外の電源が確保できない状況においてもモバイルバッテリーによるデータ取得が概ね可能であること確認できました。

【プロジェクト例】

取得したデータの例

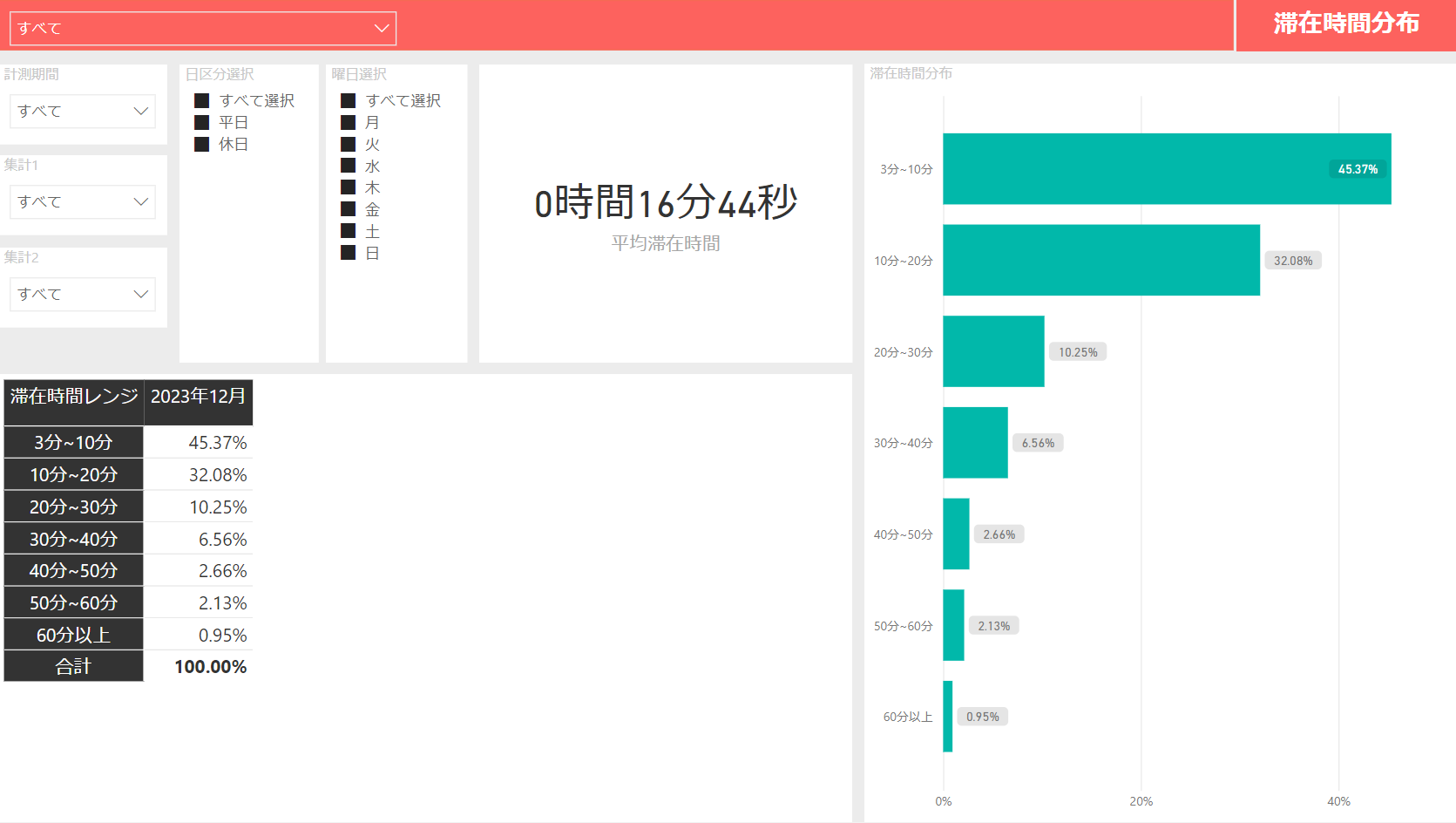

取得した人流データから、芝生や椅子、テーブル、物販ブースといった機能の導入によるモビリティハブを設置した際の、利用者の行動変容の効果として、下記のような結果が得られました。

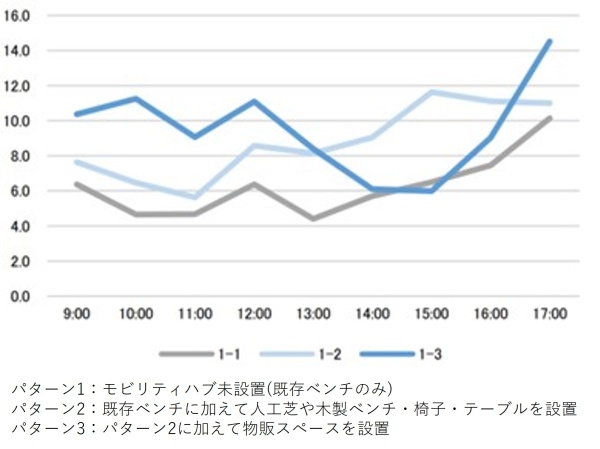

モビリティハブ設置によって未設置の期間よりも利用人数が増加(図2)

モビリティハブの機能の設置により滞在場所にも変化が見られたほか、滞在時間は大きく増加

AIオンデマンド交通の利用者のうち、モビリティハブを経由する乗継が増加

モビリティハブ設置によって未設置の期間よりも利用人数が増加(図2)

- 利用が増加した属性として、30歳台以下の女性や70歳台以上の高齢者等

- 物販ブースの設置では、特に40歳台の男性や50歳台の女性、70歳台以上の男女が目立つ

モビリティハブの機能の設置により滞在場所にも変化が見られたほか、滞在時間は大きく増加

- 未設置に比べて6分から7分半程度滞在時間が増加

AIオンデマンド交通の利用者のうち、モビリティハブを経由する乗継が増加

- 未設置に比べて乗継回数が1.2回/日増加

- モビリティハブの設置場所を含む予約数・利用人数は2倍弱増加

モビリティハブの効果

以上の結果から、モビリティハブの設置による公共交通の乗換促進効果が明らかとなりました。また乗換に関する滞在快適性向上の観点では、滞在人数や滞在時間の増加、滞在場所及び利用者属性の変化といった利用者の行動変容などを含む知見が得られたことで、モビリティハブの有効性を確認することができました。

取得したデータの例

本実証における行動変容の結果については、下記の論文に発表しておりますので、ご興味のある方はご参照ください。

- 今枝秀二郞、本多久美子、安藤章:モビリティハブによる駅やAIオンデマンド交通利用者の行動変容 ~山梨県甲斐市における実証実験結果より~、アーバンインフラ・テクノロジー推進会議 第36回技術研究発表会発表論文、B04、p.1-6, 2024.11 https://www.uit.gr.jp/tech_research2024/presentation/file/honbun/B04.pdf