一次エネルギー消費量による省エネ性能評価

昨年4月に省エネ法の告示が改正され新しい省エネ基準(以降、改正省エネ基準と呼びます)が公表されました。その結果、これまでのエネルギー消費係数(CEC1)は使えなくなり、建築設備の省エネ性能は年間一次エネルギー消費量2で評価されることになりました。この改正は行政の立場からすると画期的です。何故なら、これから新築される建物の省エネ性能は全て横並びで比較でき、さらに、エネルギー消費量を規制したり統計をとったりする場合に便利だからです。施行から1年は経過措置(CECが使える)がありましたが、今年の4月からいよいよ本格施行(CECは使えない)になります。

- Co-efficient of Energy Consumptionの略。建築設備の省エネ性能を求めるための簡略法。分子に設備機器容量およびシステムから推定する年間のエネルギー消費量をとり、分母に仮想建築熱負荷(手計算法ではあるが精算法の計算結果に近づけるための補正係数を開発するなど当時としては画期的な計算法によって求めた建築外皮負荷に内部負荷、外気負荷を加えたもの)をとり求めた数値。

- 一次エネルギー:石油やガスなどのエネルギーのこと。電気は二次エネルギーのため、一次エネルギーに換算するためには、発電効率や送電ロスを考慮する必要がある。

“省エネ”を飛躍的に推進できるチャンス

ところで、省エネ法は1970年代のオイルショックを契機に造られた法律で1979年に初めて制定されました。最初の制定から何度か改正され、今回の改正省エネ基準の施行に至ったのですが、これを機に私は省エネが飛躍的に進むと感じています。このように言うと、これまで省エネは進んでいないように聞こえてしまいますが、正直言ってそう思われても仕方がないと感じることがあります。それは、余りにも長い間、CECという古い基準を使い続けてきたことにあります。CECが作られた当時の計算機の性能は現在とは比較にならないくらい低いものでした。また、当時も精算法はあったのですが、精算法で建物の年間熱負荷やエネルギー消費量を求めようとすると大型の計算機が必要で、誰もが自由に使える環境にはありません。そこでCECが作られたのですが、あくまで簡略法ですから計算精度が低いのは当然ですし、計算可能な省エネ技術や建築材料の数も少ない。気候区分も8区分と大雑把でした。

現在では当時の大型コンピュータの演算速度や記憶容量と匹敵する、あるいはそれを凌駕する性能のパソコンが一人一台以上あります。このような時代にあっては、当時は計算したくても出来なかった精算法によるエネルギー消費量を誰もが容易に求めることができます。そして省エネ法の告示改正という、言い換えれば、これまでとは別次元の省エネ検討が必要になるという、省エネにとっては追い風が吹いたのです。

現在では当時の大型コンピュータの演算速度や記憶容量と匹敵する、あるいはそれを凌駕する性能のパソコンが一人一台以上あります。このような時代にあっては、当時は計算したくても出来なかった精算法によるエネルギー消費量を誰もが容易に求めることができます。そして省エネ法の告示改正という、言い換えれば、これまでとは別次元の省エネ検討が必要になるという、省エネにとっては追い風が吹いたのです。

省エネの新しい時代の幕開け

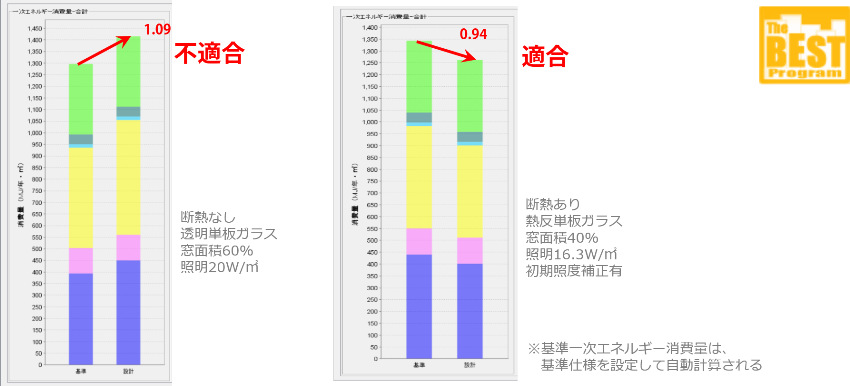

今から7年前に、古くなった精算法を新たに作り直すことを目標にBEST(Building Energy Simulation Tool)というプログラム開発に着手しました。今回の省エネ法の告示改正は、新しい省エネ技術や高度な省エネ技術を評価することも重要として、精算法による計算を認めています。BESTは海外の計算精度判定基準をクリアしている他、国内の学会に百を超える論文を提出しているなど精算法の一つとして受け入れられています。既にBESTで計算した建築確認申請を提出し受理された案件も複数あります。

ところでBESTのような計算法は、建築確認の時だけに使うのでは勿体ありません。基本計画、基本設計、実施設計は元より、施行段階、運用段階といった全てのステージで活用することで、PDCAのサイクルに則った省エネが実現可能です。そのためには、空調温度や送水温度、送風温度などの各種設定値や、設備の運転パターン、在室人員や機器発熱のパターン、さらには機器特性などが自由に、しかも容易に入れ替えられる機能が具備されている必要があります。また設備設計者だけでなく意匠設計者も使えることが大切です。現在、BESTではこのような理想的な操作環境を整えるべく改良を重ねており、かなりのところまで出来ています。

ワットによる蒸気機関の発明が産業革命に繋がった様に、BESTの活用が省エネの新しい時代の幕開けになる予感がしています。

ところでBESTのような計算法は、建築確認の時だけに使うのでは勿体ありません。基本計画、基本設計、実施設計は元より、施行段階、運用段階といった全てのステージで活用することで、PDCAのサイクルに則った省エネが実現可能です。そのためには、空調温度や送水温度、送風温度などの各種設定値や、設備の運転パターン、在室人員や機器発熱のパターン、さらには機器特性などが自由に、しかも容易に入れ替えられる機能が具備されている必要があります。また設備設計者だけでなく意匠設計者も使えることが大切です。現在、BESTではこのような理想的な操作環境を整えるべく改良を重ねており、かなりのところまで出来ています。

ワットによる蒸気機関の発明が産業革命に繋がった様に、BESTの活用が省エネの新しい時代の幕開けになる予感がしています。