我が国においては、急速に進行する少子高齢化とそれに伴う人口減少によって、中長期的な経済成長の停滞や都市の衰退をはじめとして様々な社会的課題に直面しようとしています。そのような中、IoT(Internet of Things)・ビッグデータ・AI(人工知能)等の新たなICT(情報通信技術)が注目を集めており、まちづくりと関連性の高い公共分野(防災、防犯、医療、教育、交通等)においても、その活用が期待されています。

本稿では、防災および防犯の先進的な取組事例を取り上げつつ、安全・安心なまちづくりを一例として今後のICTの展開可能性について紹介します。

本稿では、防災および防犯の先進的な取組事例を取り上げつつ、安全・安心なまちづくりを一例として今後のICTの展開可能性について紹介します。

1.【防災】熊本地震における通信手段の確保

スマートフォンを含む携帯電話は、多くの人にとって身近なコミュニケーション手段となっており、災害時においても、災害情報の収集(物資や食料調達含む)、安否確認、救急救命や支援要請が必要な場合の情報発信等に不可欠であり、被災地での通信確保はまさにライフラインの確保といっても過言ではありません。

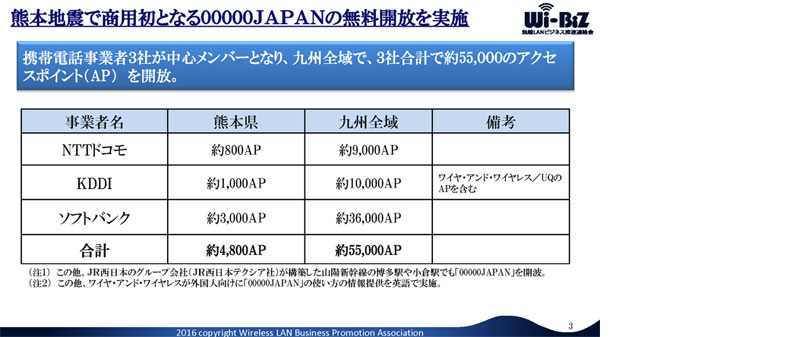

2016年4月14日・16日に発生した熊本地震では、通信事業者が避難所を中心に無料公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイントを設置し、携帯電話事業者が災害用統一SSID「00000JAPAN」の運用(Wi-Fiの無料開放:認証等手続き不要)を初めて実施し、九州全域で約55,000のアクセスポイントを確保しました。

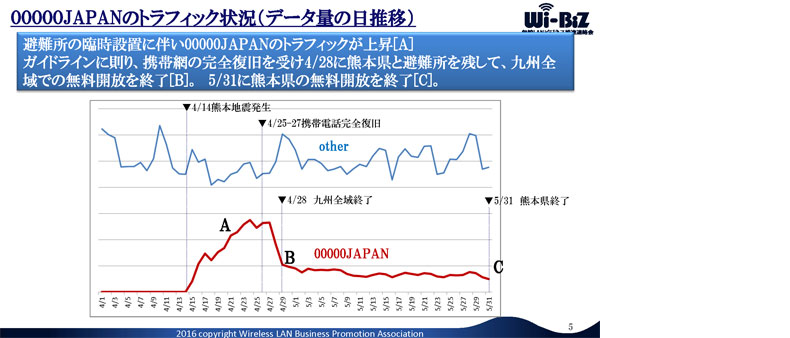

結果として、00000JAPANを開放するまでの目標時間「72時間以内」を達成し、九州全域におけるWi-Fiトラフィックのうち、27%が00000JAPANの利用によるものでした。これは、携帯電話事業者による協働取組として、災害時における通信手段の確保の観点で有益であったと考えられます。

本取組は、日本人のみならず外国人(特に土地勘の無い訪日外国人)にとっても非常に有効な発災時の取組の1つであると考えられます。2020年東京オリンピックや観光面でのインバウンド需要の更なる創出に向けて、観光情報の取得等に活用(平時の活用)できるWi-Fi整備と合わせて、平時/発災時のパッケージでの取組推進が重要であると考えます。

2016年4月14日・16日に発生した熊本地震では、通信事業者が避難所を中心に無料公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイントを設置し、携帯電話事業者が災害用統一SSID「00000JAPAN」の運用(Wi-Fiの無料開放:認証等手続き不要)を初めて実施し、九州全域で約55,000のアクセスポイントを確保しました。

結果として、00000JAPANを開放するまでの目標時間「72時間以内」を達成し、九州全域におけるWi-Fiトラフィックのうち、27%が00000JAPANの利用によるものでした。これは、携帯電話事業者による協働取組として、災害時における通信手段の確保の観点で有益であったと考えられます。

本取組は、日本人のみならず外国人(特に土地勘の無い訪日外国人)にとっても非常に有効な発災時の取組の1つであると考えられます。2020年東京オリンピックや観光面でのインバウンド需要の更なる創出に向けて、観光情報の取得等に活用(平時の活用)できるWi-Fi整備と合わせて、平時/発災時のパッケージでの取組推進が重要であると考えます。

2.【防犯】地域における見守りサービスの展開

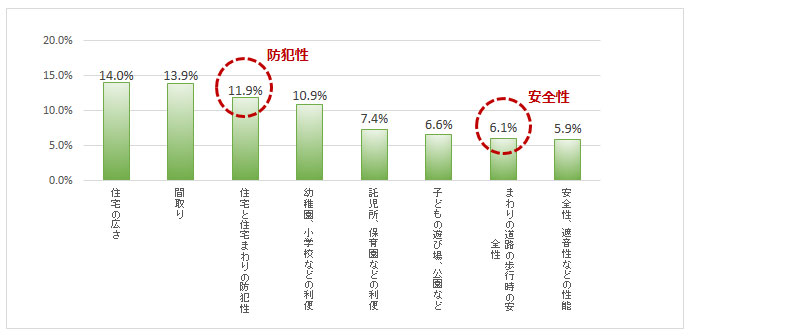

地方公共団体では、少子化対策の一環として子育て世代向けの施策の重要性が増しています。国の調査(下図参照)によると、住宅及び居住環境に関して子育てのために最も重要と思う項目として、「住宅の広さ14.0%」「間取り13.9%」に次いで「住宅と住宅まわりの防犯性11.9%」が高くなっており、「まわりの道路の歩行時の安全性6.1%」と合算すると、子育てには安全・安心の視点が最も重要であると考えられます。一方で、高齢化の進展に伴う認知症高齢者の急増も予測されており、地域での徘徊や行方不明者の捜索による負担増等、人口減少に伴う地域の見守り活動の制約・限界などが懸念されています。

これらへの対応として、伊丹市では、安全・安心見守りカメラとあわせ、ビーコン受信器を整備し、小型のビーコン発信器を持った子どもや認知症高齢者の徘徊等の位置情報を、保護者のスマートフォン等に通知するサービス(まちなかミマモルメ)を実施しており、類似の取組は、他の地方公共団体でも展開され始めています。

※伊丹市の利用対象者は、小中学校の児童・生徒、認知症高齢者で徘徊の恐れがある方、障がい者に限定

これまで、見守りカメラやビーコン受信器は、電柱等に固定式の機器として取り付けられてきましたが、伊丹市では、これに加えて、カメラやビーコン受信器がない箇所でも、見守りボランティア用アプリをインストールしたボランティアのスマートフォンが受信器となり市民全体での見守りの実現に向けて取り組んでいます。

昨今のICTの深化により、今後の新たな取組として、市民(見守りボランティア)のスマートフォンのみならず、公共車両(公用車やごみ収集車、バス等)のクルマやバイク等にも受信器を搭載することで、新たな社会インフラ(動体インフラ)として活用し、見守りサービスの充実・向上、さらには交通事故抑止を図ることが期待されます。また、これらの収集データは、ビッグデータとして、まちづくり分野への活用も期待されるところです。

※伊丹市の利用対象者は、小中学校の児童・生徒、認知症高齢者で徘徊の恐れがある方、障がい者に限定

これまで、見守りカメラやビーコン受信器は、電柱等に固定式の機器として取り付けられてきましたが、伊丹市では、これに加えて、カメラやビーコン受信器がない箇所でも、見守りボランティア用アプリをインストールしたボランティアのスマートフォンが受信器となり市民全体での見守りの実現に向けて取り組んでいます。

昨今のICTの深化により、今後の新たな取組として、市民(見守りボランティア)のスマートフォンのみならず、公共車両(公用車やごみ収集車、バス等)のクルマやバイク等にも受信器を搭載することで、新たな社会インフラ(動体インフラ)として活用し、見守りサービスの充実・向上、さらには交通事故抑止を図ることが期待されます。また、これらの収集データは、ビッグデータとして、まちづくり分野への活用も期待されるところです。