新型コロナウイルス問題は、世界中で人々の活動の制限を強制し、人命や健康だけでなく経済活動などに大きな影響を与えており、一刻も早く解決すべきものです。一方、地球温暖化対策という側面からみれば、経済活動の停滞はCO2排出量の低減には寄与しています。例えば、中国では2月のCO2排出量が前月比で約25%低減しました。しかし、この状態は短期的なものであり、経済活動再開とともにリバウンドが生じるリスクが高いと考えます。

今回コロナ禍に陥ったことで得られた教訓から、感染症対策に加えて地球温暖化抑制対策としてリバウンドすることなく長続きする、新たなアプローチの可能性について考えてみました。

コロナが暴いた環境問題の姿

現代は人間が環境に与える影響が地球の容量(プラネタリー・バウンダリー)を超え、気候変動や生物多様性の喪失をもたらしている※1と言われています。

今回新型コロナウイルスが世界中に拡散する中、ロックダウンによりベネチアでは観光客が途絶え捨てられるゴミやボートの運航が激減したことで、運河の水が透き通るほど綺麗になったり(写真1)、インド北部では工場の閉鎖や交通量の減少等によって、数十年ぶりにヒマラヤ山脈が見晴らせるほど大気汚染が改善されたり(写真2)、経済活動と環境の関係性が明確に体感できました。

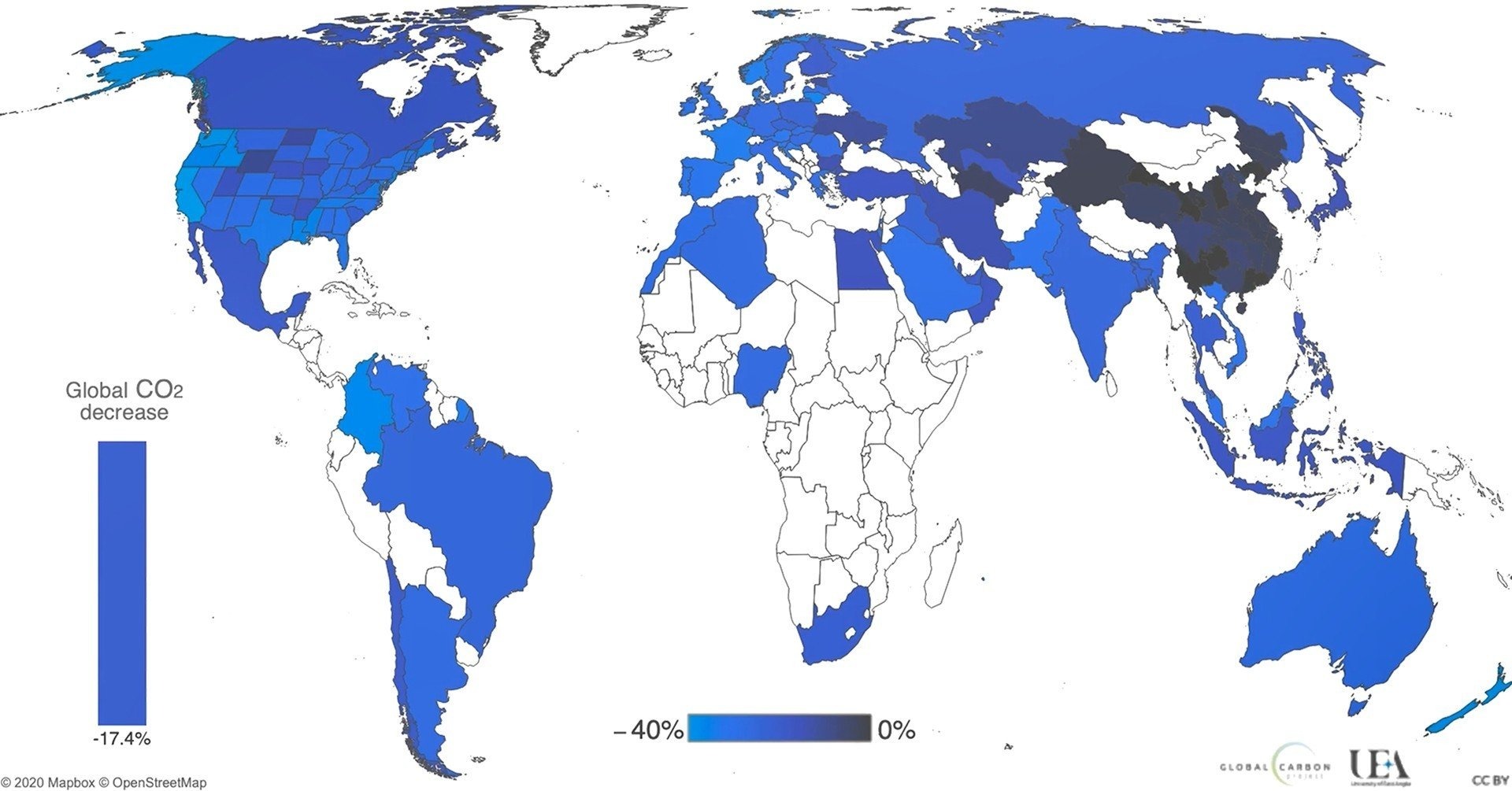

コロナによる環境変化をデータで俯瞰すると、今年4月7日の世界のCO2排出量は前年比17%減となりました。また国際エネルギー機関(IEA)※2によると過去最大の年間8%減と推計され、これはリーマンショック時(1.4%減)の約6倍にもなります。

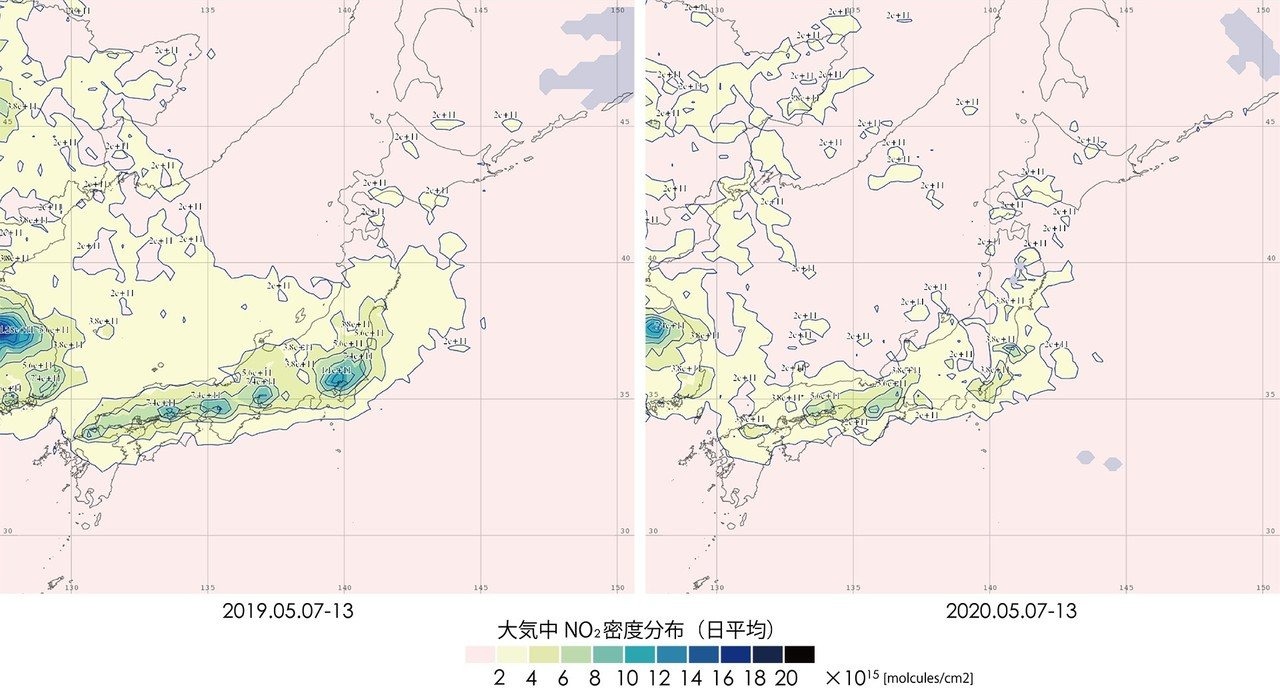

日本でも、前年には太平洋ベルトを軸に幅広く分布していたNO2が、緊急事態宣言の期間中はその強さも広さも明確に減少しています(図1)。経済活動の停止・停滞が環境問題に有効だと、不都合な真実として実証される結果となりました。

しかしながら、Corinne Le Quéréら(2020)の論文※3の推計ではコロナショックによるCO2削減量は年間4~7%に留まると試算されています。パリ協定で掲げる努力目標の達成には毎年7.6%の温室効果ガスの削減が必要ですが、削減のために今回と同様の手段を用いることは、世界経済を瀕死の状態にすることとイコールであり、持続的な手段とは言えません。

感染症対策は地球環境問題対策か?

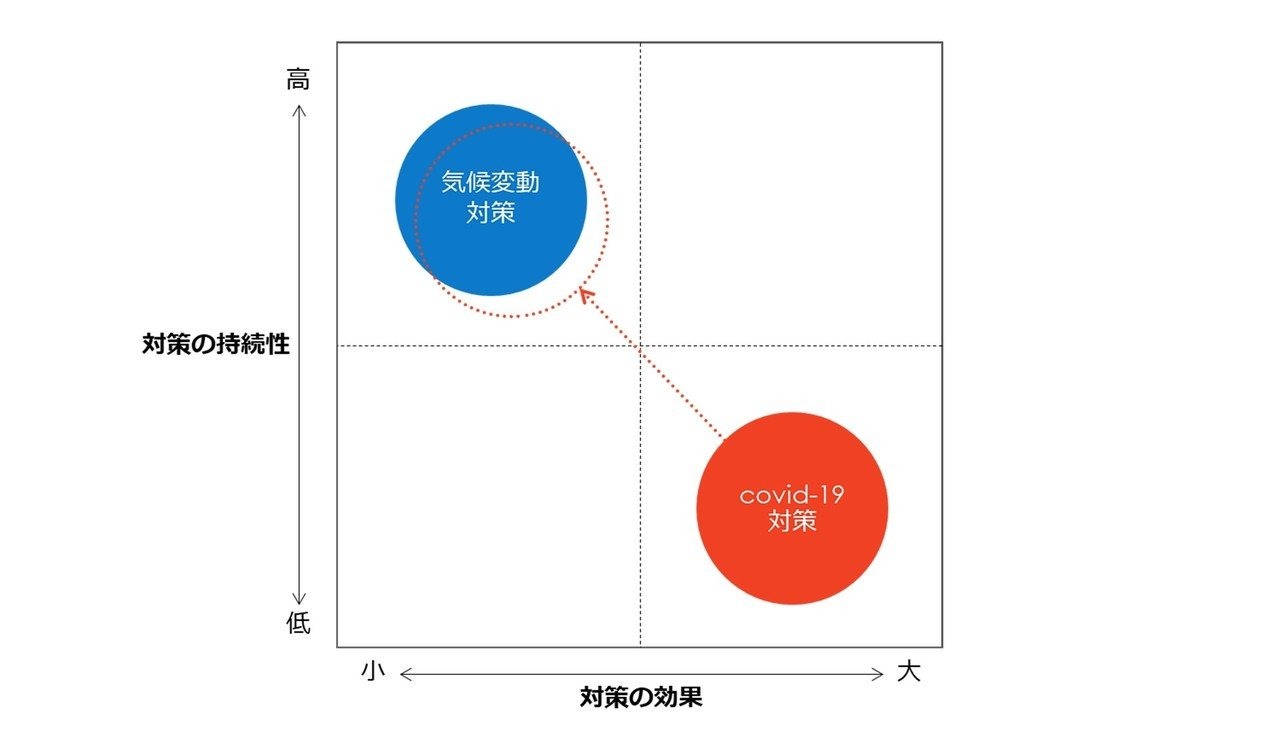

ここで、地球規模の環境問題となっている新型コロナと気候変動の対策を比較します(図2)。まずコロナ対策として実施された街単位でのロックダウンは、適切なタイミングであれば、数週間で感染者数は大幅に減少できる強力な効果を持つものの、経済的ダメージが甚大で長続きしない劇薬的な手段だと明らかになりました。

対して気候変動は、産業・運輸・家庭など幅広い分野で同時並行にかつ長期的な取り組みが必要です。しかし、仮に世界で対策を講じて温室効果ガスの大幅削減に成功した場合でも、10年以上は温暖化が継続すると言われており※4、私たち個人にとって対策の効果は実感しにくいものです。

このようにコロナ対策から「経済の停滞を前提とした対策は長続きしない」、気候変動対策から「大規模な対策ではメリットを実感しにくい」という2つの教訓を得た今、次の一手として必要な視点は、両者の中庸的な手段となる「効果は薄くとも実感のある持続性」ではないでしょうか。

そのためには、副作用のある強力な効果を求めるその一歩手前で手を打ち、かつ個々人が対策に貢献している実感の得やすい方策が望ましいと思われます。特に一人ひとりの暮らしのスタイルを変容させることが、コロナと気候変動のどちらにも共通する対策となる可能性があります。

制約ではなく、様式を変えることで克服する

まずコロナ対策としては、医療崩壊と罹患回避のために「新しい生活様式」への移行が求められています。手洗いの徹底や三密回避のための、人との距離を取った買い物、公共交通のオフピーク利用(時差通勤)、食事等の日常生活での工夫やテレワークなどの働き方の工夫が挙げられています。

一方、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)※5は、産業革命からすでに1.0℃近く上昇している地球温暖化を2.0℃ではなく1.5℃までに抑制する重要性を報告しており、日本では2050年までに温室効果ガス排出量を80%削減することがコンセンサスとなっています。

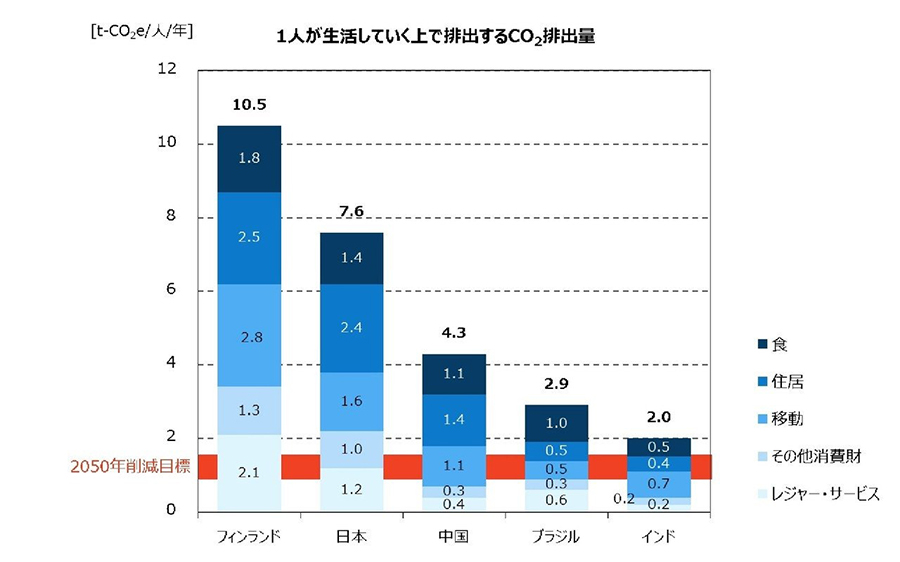

現在の日本では、人が生活する上で排出するCO2の約3/4を食事・住居・移動が占めており、IGESら※6から低炭素型の生活様式として、①消費の総量を減らす、②設備機器等を高効率化する、③生活のモードを変える、の3つの方策が提言されています。

このように「暮らしの在り方」を変えることは、感染症対策だけでなく、気候変動問題に対して継続的にチャレンジすることでもあります。with/afterコロナ時代に向けて、新しい生活様式への移行を促進・実践することは、結果としてコロナ対策の先に気候変動の緩和にも繋がるのではないでしょうか。

暮らしの質を落とさず、環境に良く暮らす

気候変動の緩和策での3つのアプローチのうち、消費総量の削減と生活のモード変容については、生活者それぞれの工夫で実現が可能です。

コロナ禍における外出自粛という制約下ではありましたが、徒歩や自転車で通勤が可能な職住近接の暮らし方、通勤移動が不要となるICT環境を活用したテレワーク 、近場のレジャーを楽しむニアケーションなど、感染防止の側面を持ちながら、より環境負荷の少ない暮らし方が現実的になってきました。こうした暮らし方の選択肢が増加する可能性が見えてきたことも、コロナ対策を通じて得た貴重な収穫であったと思います。

今後は制約下での「特別な暮らし」ではなく、環境にも良く、高質な新しい「日常」を、よりサステナブルなものにしていくために努力し続けていきたいと思います。

TOP画像:「化石燃料由来CO2排出量の削減率マップ」, ICOS, Supplementary data: Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement (https://www.icos-cp.eu/gcp-covid19)を加工

写真1:© Bartolomeo Brozyna/ Venezia Pulita on Facebook, April 7, 2020

写真2:© @Deewalia on twitter, April 3, 2020

図1:NASA GES DISCが開発・保持するGiovanniを使用して作成

図3:IGES et al., “1.5-Degree Lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints”を参照して作成

写真3:©ELIZA VELK/ Unsplash