日建グループに眠るアイデアを新規事業開発・イノベーション創出に繋ぐために開催しているグループ内コンテスト。今年から、社会課題解決や新たな価値創出に向けた研究開発テーマの募集も始まりました。本コンテストで優秀賞を受賞した「Nikken Inclusive Designism」チームの筆頭提案者である飯田 和哉さん(日建設計)と、日建設計総合研究所の児玉シニアフェロー、大嶋研究員に話を聞きました。

NIKKEN Social Inclusive Designismとは?

松田: この度は、優秀賞の受賞おめでとうございます。早速ですが、皆さんのご提案内容についてお聞かせください。

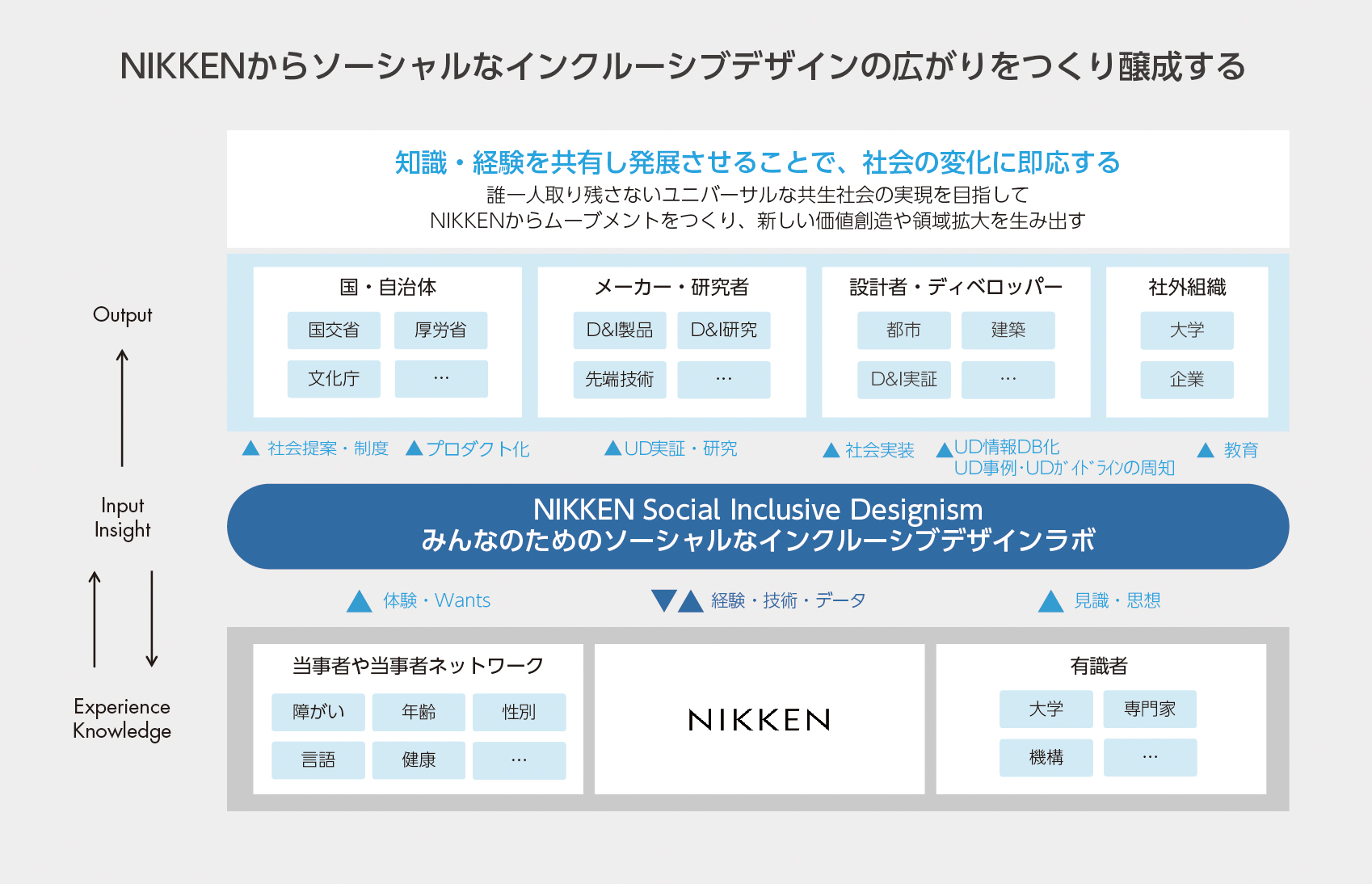

飯田: ありがとうございます。「NIKKEN SocialInclusive Designism」は、「みんなのためのインクルーシブな未来をつくる」を目標に掲げ、社内外で連携可能な「インクルーシブデザインラボ」チームの設立、新たなユニバーサルデザインガイドラインの作成、イベント等の開催による社内外との協創の3つの活動を盛り込んだ提案です。提案メンバーは、この3名と日建設計の西 勇さん、中川 一晃さんの計5名でインクルーシブデザインについての今後の展開と展望を期待しながら考えました。

松田: 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を経て、LGBT理解増進法の成立や障害者差別解消法の改正等、ユニバーサルデザイン(以下、「UD」)による多様性への配慮は、強い社会的な要請となっていますね。

大嶋: 仰る通り、UD等の環境整備はこれからのよりよい社会づくりに欠かせない視点です。

飯田: ありがとうございます。「NIKKEN SocialInclusive Designism」は、「みんなのためのインクルーシブな未来をつくる」を目標に掲げ、社内外で連携可能な「インクルーシブデザインラボ」チームの設立、新たなユニバーサルデザインガイドラインの作成、イベント等の開催による社内外との協創の3つの活動を盛り込んだ提案です。提案メンバーは、この3名と日建設計の西 勇さん、中川 一晃さんの計5名でインクルーシブデザインについての今後の展開と展望を期待しながら考えました。

松田: 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を経て、LGBT理解増進法の成立や障害者差別解消法の改正等、ユニバーサルデザイン(以下、「UD」)による多様性への配慮は、強い社会的な要請となっていますね。

大嶋: 仰る通り、UD等の環境整備はこれからのよりよい社会づくりに欠かせない視点です。

「インクルーシブデザイン」の意味と当事者理解

松田: 「インクルーシブデザイン(以下、「ID」)」という言葉はあまり聞き慣れませんが、UDとはどのように違うのでしょうか?

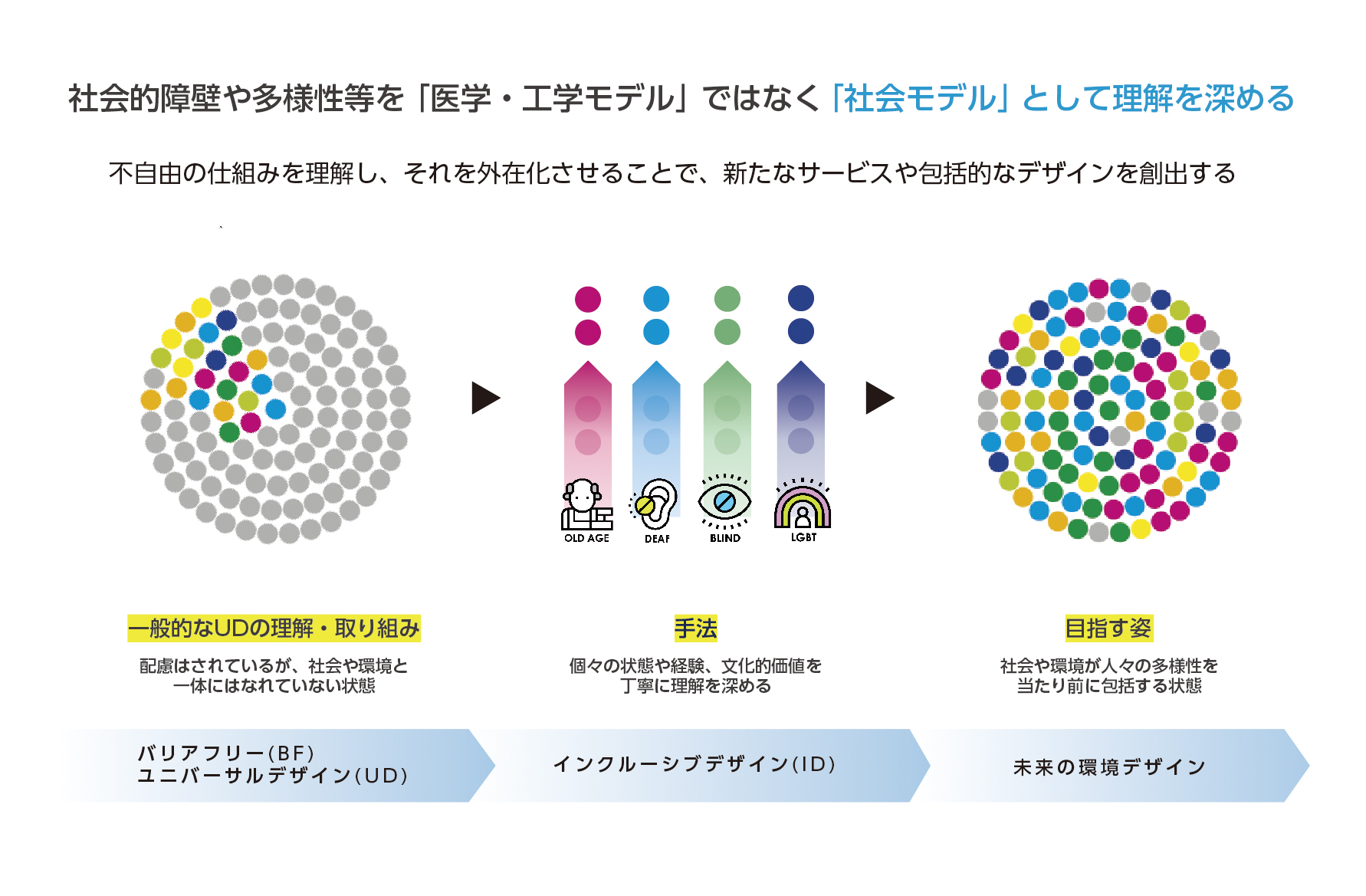

児玉: UDとIDにはそれぞれ、「全ての人が使いやすいデザイン」と、そうしたデザインを生み出すために「みんなで話し合いながら行うデザイン活動」、という意味があります。当事者が参加するという点がIDのポイントで、その過程で設計者は当事者の困りごとを深く理解し、よりよいデザインを生み出せるようになると考えます。

飯田: 設計者は設計基準—例えば車いすの回転のためには所定の寸法以上の空間を用意しなければならないといった基準—に適うよう建物を設計できますが、だからといって必ずしも当事者のことを理解できているわけではありません。私自身建築設計に長く関わってきましたが、国交省への出向を通じてバリアフリーの設計標準の改正に携わるまでは、私たちにとって当たり前の社会生活を送るのに、これほど困っている人がいるのだということを知りませんでした。

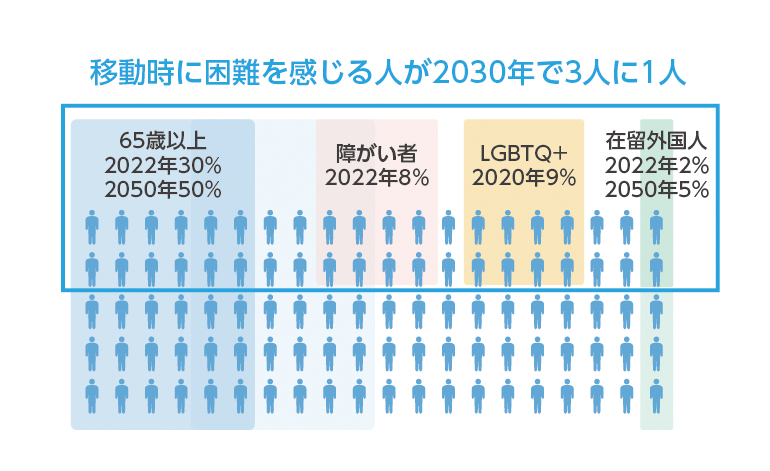

児玉: 障がい者や高齢者、妊婦、在留外国人等の人々をあわせると、移動時に困難を感じる人は、2030年には3人に1人にまで増加すると推計できます。

松田: そんなに!知りませんでした。

大嶋: 私も、児玉さんと一緒に大阪・関西万博日本館の計画検討におけるUDワークショップの支援業務に関わるまでは、「障害の社会モデル※」の考え方や、当事者の方々が日々の生活で実際に感じられているバリアをほとんど知りませんでした。自分が知らなかったこと、世間でもあまり知られていないであろうことを、もっと多くの人に知ってほしいという思いが、今回の提案への参画に繋がっています。

※「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとする考え方(「ユニバーサルデザイン2020行動計画(2017年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)」)

松田: 当事者の困りごとを知ることが重要、とのことですが、障がいを抱えている方に、そのことを聞きづらい、と思う人もいるかと思います。

大嶋: 確かに当事者の方が、自分の特性を話しづらいという気持ちを持たれている場合もあると思います。私たちのチームメンバーにも、事故で車いすユーザーとなった方がいますが、障がいを負われた当初は積極的に話題にすることはなかったとのことです。インクルーシブデザインラボの活動を続けることで、そうした「しづらさ」を少なくしていくことにも繋がるのではないかと考えています。

児玉: UDとIDにはそれぞれ、「全ての人が使いやすいデザイン」と、そうしたデザインを生み出すために「みんなで話し合いながら行うデザイン活動」、という意味があります。当事者が参加するという点がIDのポイントで、その過程で設計者は当事者の困りごとを深く理解し、よりよいデザインを生み出せるようになると考えます。

飯田: 設計者は設計基準—例えば車いすの回転のためには所定の寸法以上の空間を用意しなければならないといった基準—に適うよう建物を設計できますが、だからといって必ずしも当事者のことを理解できているわけではありません。私自身建築設計に長く関わってきましたが、国交省への出向を通じてバリアフリーの設計標準の改正に携わるまでは、私たちにとって当たり前の社会生活を送るのに、これほど困っている人がいるのだということを知りませんでした。

児玉: 障がい者や高齢者、妊婦、在留外国人等の人々をあわせると、移動時に困難を感じる人は、2030年には3人に1人にまで増加すると推計できます。

松田: そんなに!知りませんでした。

大嶋: 私も、児玉さんと一緒に大阪・関西万博日本館の計画検討におけるUDワークショップの支援業務に関わるまでは、「障害の社会モデル※」の考え方や、当事者の方々が日々の生活で実際に感じられているバリアをほとんど知りませんでした。自分が知らなかったこと、世間でもあまり知られていないであろうことを、もっと多くの人に知ってほしいという思いが、今回の提案への参画に繋がっています。

※「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとする考え方(「ユニバーサルデザイン2020行動計画(2017年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)」)

松田: 当事者の困りごとを知ることが重要、とのことですが、障がいを抱えている方に、そのことを聞きづらい、と思う人もいるかと思います。

大嶋: 確かに当事者の方が、自分の特性を話しづらいという気持ちを持たれている場合もあると思います。私たちのチームメンバーにも、事故で車いすユーザーとなった方がいますが、障がいを負われた当初は積極的に話題にすることはなかったとのことです。インクルーシブデザインラボの活動を続けることで、そうした「しづらさ」を少なくしていくことにも繋がるのではないかと考えています。

UDやIDに触れるきっかけを業界全体で増やす

松田: UDやIDの手法が、建築関係者の間でも実はあまり知られていない、というのは驚きでした。

飯田: 誤解の無いように言うと、建築業界でUDやIDに関する知見が無いわけではありません。現に、これまでも多くの素晴らしいデザインが生みだされてきました。しかし、それらの元となる検討は、当事者参画のもとでプロジェクト単位で完結しており、その蓄積が次のプロジェクトに活かされていません。私たちの作成する新しいガイドラインは、そうした蓄積やIDイベント開催等で得られた知見を踏まえて、当事者目線を持ちながら、都市や建築をつくる方が社会実装に導く一助になるものを目指したいと考えています。

児玉: 飯田さんにとってのバリアフリー建築設計標準の改正や、私や大嶋さんにとっての大阪・関西万博業務のように、きっかけとなる出来事があれば全ての人がUDやIDの重要性を理解することができると思います。「イベント等の開催による社内外との連携」をガイドラインの作成と並ぶ提案の柱の一つとしたのは、業界全体を巻き込んで、そうした経験のきっかけを増やし、将来IDが当たり前になるような世界を作る第一歩としたいとの考えからでした。

飯田: 「NIKKEN Social Inclusive Designism」には、NIKKENから業界全体を巻き込むムーブメント、「イズム」を作るというメッセージを込めているのです。

飯田: 誤解の無いように言うと、建築業界でUDやIDに関する知見が無いわけではありません。現に、これまでも多くの素晴らしいデザインが生みだされてきました。しかし、それらの元となる検討は、当事者参画のもとでプロジェクト単位で完結しており、その蓄積が次のプロジェクトに活かされていません。私たちの作成する新しいガイドラインは、そうした蓄積やIDイベント開催等で得られた知見を踏まえて、当事者目線を持ちながら、都市や建築をつくる方が社会実装に導く一助になるものを目指したいと考えています。

児玉: 飯田さんにとってのバリアフリー建築設計標準の改正や、私や大嶋さんにとっての大阪・関西万博業務のように、きっかけとなる出来事があれば全ての人がUDやIDの重要性を理解することができると思います。「イベント等の開催による社内外との連携」をガイドラインの作成と並ぶ提案の柱の一つとしたのは、業界全体を巻き込んで、そうした経験のきっかけを増やし、将来IDが当たり前になるような世界を作る第一歩としたいとの考えからでした。

飯田: 「NIKKEN Social Inclusive Designism」には、NIKKENから業界全体を巻き込むムーブメント、「イズム」を作るというメッセージを込めているのです。

誰もが当事者になれる

松田: 最近多くの人々が話題にしたデザインを考えると、ジェンダーレストイレを巡る議論が思い出されます。それもIDと言えるのでしょうか?

大嶋: 多くの人々が様々な立場で考えて、デザインに関する議論を発信したという点ではIDの芽となる要素はあるかもしれません。IDとは、障がいをお持ちの方などの少数派と呼ばれる人だけのための言葉ではありません。建築を使う人、街に住んでいる人、誰もが当事者として、デザインに関わることができるのがIDの考え方です。

飯田: IDは、答えのない問に、いかなる特性による隔てもなく、みんなで取り組むための方法です。失敗することもあるかもしれませんが、議論を尽くし、知見を積み重ねていくことが、よいデザインを生み出す土壌になると信じています。

大嶋: 多くの人々が様々な立場で考えて、デザインに関する議論を発信したという点ではIDの芽となる要素はあるかもしれません。IDとは、障がいをお持ちの方などの少数派と呼ばれる人だけのための言葉ではありません。建築を使う人、街に住んでいる人、誰もが当事者として、デザインに関わることができるのがIDの考え方です。

飯田: IDは、答えのない問に、いかなる特性による隔てもなく、みんなで取り組むための方法です。失敗することもあるかもしれませんが、議論を尽くし、知見を積み重ねていくことが、よいデザインを生み出す土壌になると信じています。

日建グループがIDに取り組む理由

松田: 最後に、日建グループがIDに取り組む理由を教えてください。

児玉: 日建グループの理念である中立性と高い技術力がIDを社会に実装できるエンジンになると考えています。日建グループには想いを形にする技術があります。そのような企業がIDに取り組むのは、とりもなおさず社会的な責任を果たすことです。

松田: 皆さんのお話を聞いて、私自身もIDを学びたいと思いました。

児玉: 日建グループの理念である中立性と高い技術力がIDを社会に実装できるエンジンになると考えています。日建グループには想いを形にする技術があります。そのような企業がIDに取り組むのは、とりもなおさず社会的な責任を果たすことです。

松田: 皆さんのお話を聞いて、私自身もIDを学びたいと思いました。