日建設計総合研究所(NSRI)では、社会課題解決のために自主的・戦略的に研究を行うことが出来る仕組み『自主研究』に取り組んでいます。その自主研究の中からピックアップしてご紹介する第6弾です。興味がある、協働したい、という方からのご連絡をお待ちしております。

これからの都市部における戸建住宅のあり方を提案

カーボンニュートラル、ウエルネス、ワークライフバランスへの配慮が求められる今、どのような住宅が必要とされているのか、課題解決を目指す戸建住宅を提案します。都市部の戸建住宅は、敷地が狭いため隣地の建物までの距離がなく、通風換気が十分に活用できない。北側斜線などの関係で南向きの屋根面積が十分に確保できず太陽光発電パネルが多く設置できないなどの課題があります。そこで、これからの都市部での戸建住宅のあり方を示す1モデルとなる住宅を提案しました。提案住宅は、広く普及することを目指して、特別な技術ではなく、汎用的な省エネ技術を多く採用した省エネ化と、新しい生活様式に対応した快適で健康的な室内環境を実現するものです。

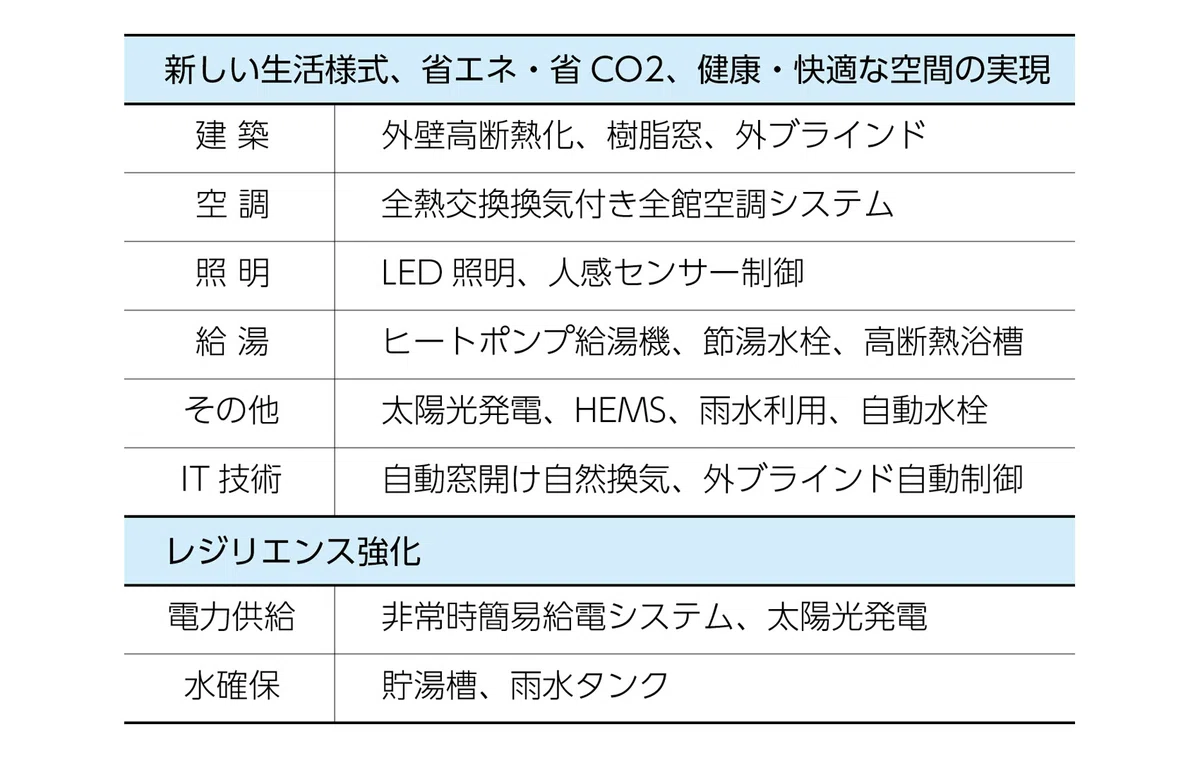

提案のコンセプトを「新しい生活様式、省エネ・省CO2、健康・快適な空間の実現」と「レジリエンス強化」とし、以下のような省エネ・省CO2手法を採用しました。

提案のコンセプトを「新しい生活様式、省エネ・省CO2、健康・快適な空間の実現」と「レジリエンス強化」とし、以下のような省エネ・省CO2手法を採用しました。

採用した手法の一例を紹介します。

「新しい生活様式、省エネ・省CO2、健康・快適な空間の実現」

高断熱、日射遮蔽による省エネ

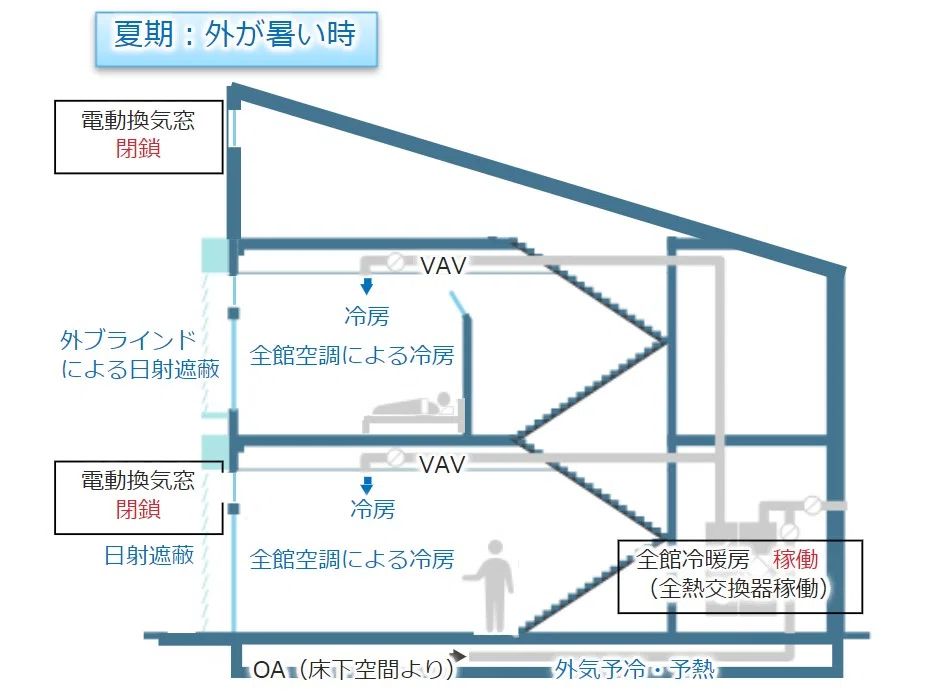

外壁の高断熱化に加え、Low-Eガラスの樹脂サッシ窓、外ブラインドの採用で、高断熱・日射遮蔽を行い、冷暖房エネルギーを削減します。外ブラインドを制御して、夏は日射を遮り、冬は日射を採り入れるようにしました。

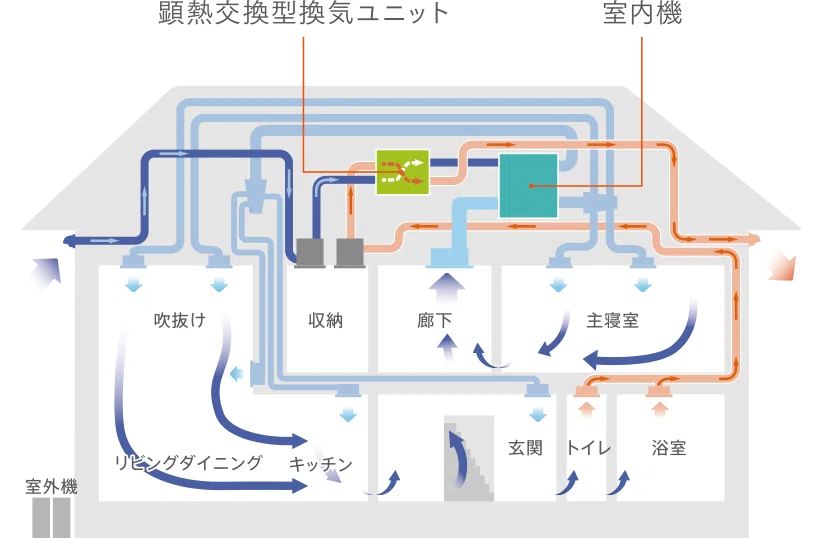

全熱交換換気付き全館空調システムによる快適性向上

全館空調の採用で、個室、在宅ワークスペース、作業室などの小さな部屋や、脱衣室なども空調できるため、家の中はどこでも温度差のない快適な温度になります。また、全室に高性能フィルターで浄化された新鮮な外気が供給され、空気質も向上するため、ヒートショックや感染症のリスク低減につながります。

センサー制御で省エネ・省資源

玄関、廊下、階段、トイレなど長時間滞在しない場所の照明を人感センサーで制御し、トイレの手洗いを自動水栓とすることで、省エネと節水を図っています。

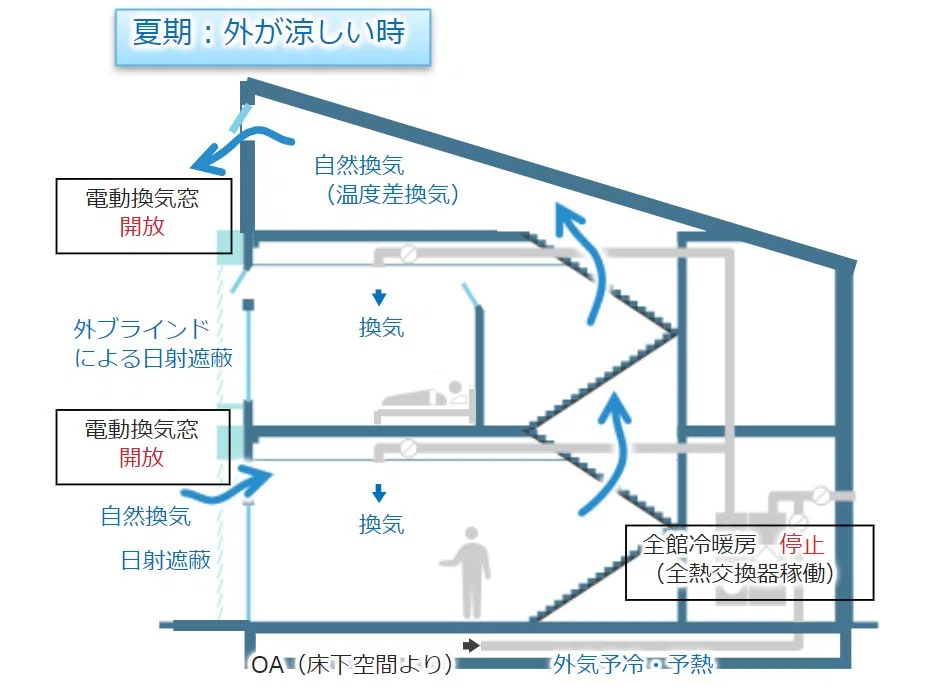

自動制御システムの開発・試行による更なる省エネ

家の中と外の温湿度差を計測し、自然換気が有効な時に1階と小屋裏の電動換気窓を自動で開閉して温度差換気を実施します。また、日射量に応じて外ブラインドの自動開閉を行う制御システムを開発し、更なる省エネを試行しています。

「レジリエンス強化」

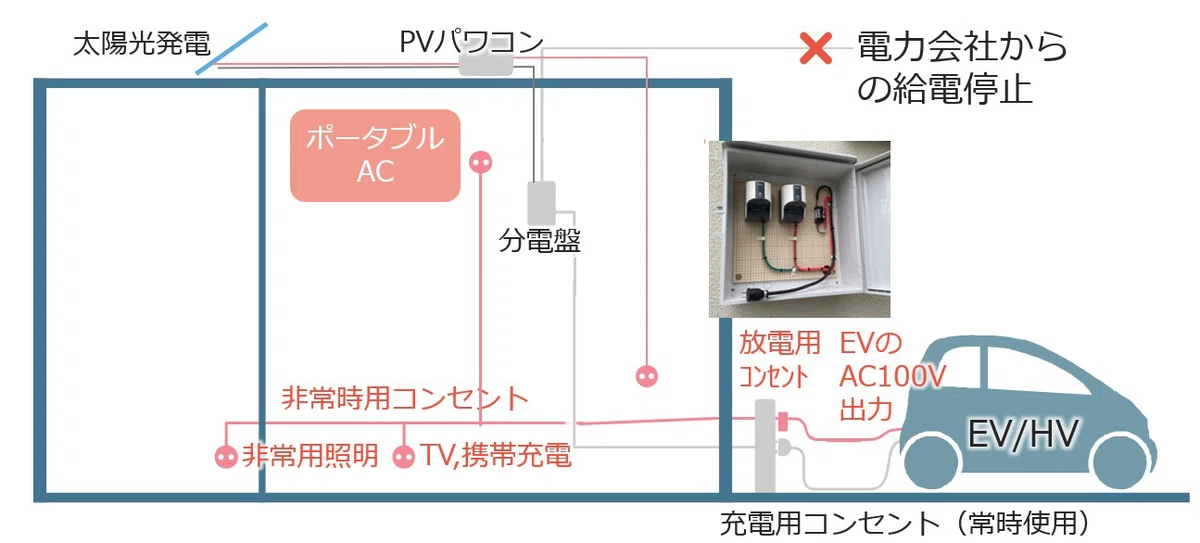

非常時簡易給電システム

高価な定置型蓄電池を用いたシステムではない簡易的な非常時電力給電システムを構築しました。非常時にEV/HVなどのAC100Vコンセントを活用し、住宅内の非常時用コンセントに必要最低限の電力供給を行います。電力配線の工夫のみの工事のため、コストアップはほとんどありません。

非常用水確保(貯湯槽、雨水タンク)

非常時のトイレ洗浄水などの水を確保するため、ヒートポンプ給湯機の貯湯槽と、庭への散水用を兼ねた雨水タンクを採用しています。

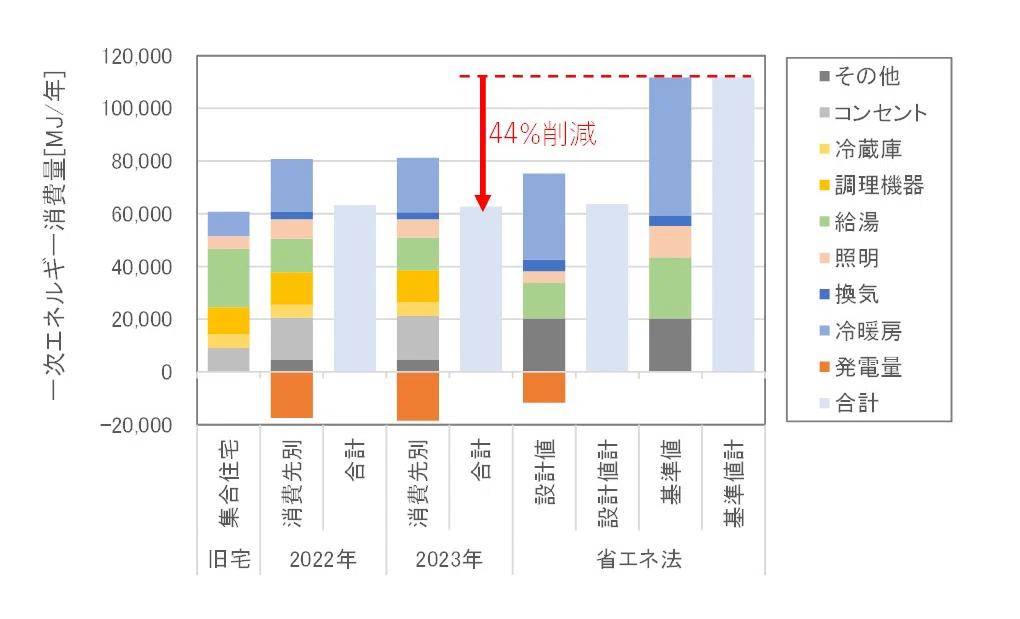

省エネ効果の検証

本住宅の運用後2年間のエネルギー消費量実績を分析しました。建築物省エネ法の基準値に比べて44%削減(コンセント系統などを除く建築設備のみでは73%の削減)となり、大きな省エネ効果が確認できました。同世帯が以前に居住していた集合住宅(旧宅)でのエネルギー消費量と同等のエネルギー消費量となりました。旧宅は80㎡の集合住宅で、冷暖房は居室のみのエアコンによる間欠運転でした。本住宅は100㎡の戸建住宅で、全館24時間冷暖房であることを考えると、圧倒的な省エネ効果と室内環境の向上を両立できています。

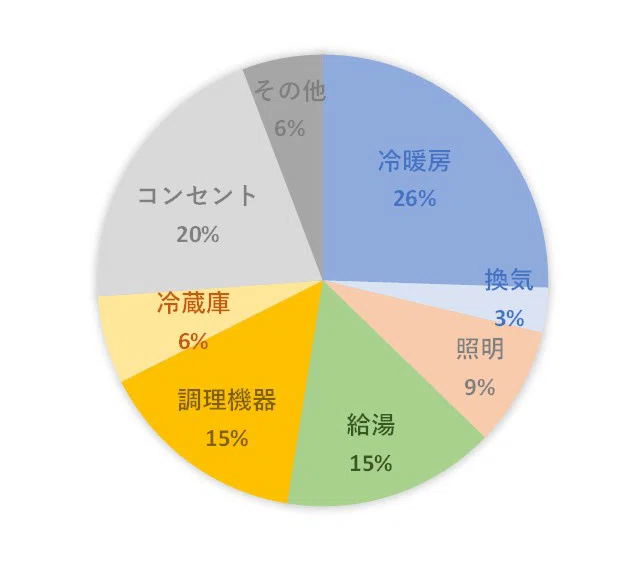

本住宅のエネルギー消費特性を詳細に分析すると、基準値に比べ冷暖房・照明・給湯設備で大きな省エネとなっています。一方、コンセント・冷蔵庫・調理機器などの建築設備以外のその他のエネルギー消費量の割合が47%と大きくなっています。カーボンニュートラル実現に向けては、省エネな暮らし方の実践などライフスタイルを含めたその他のエネルギー消費量の削減や、太陽光発電の増強などトータルなエネルギー対策の検討が必要だと思います。

本住宅のエネルギー消費特性を詳細に分析すると、基準値に比べ冷暖房・照明・給湯設備で大きな省エネとなっています。一方、コンセント・冷蔵庫・調理機器などの建築設備以外のその他のエネルギー消費量の割合が47%と大きくなっています。カーボンニュートラル実現に向けては、省エネな暮らし方の実践などライフスタイルを含めたその他のエネルギー消費量の削減や、太陽光発電の増強などトータルなエネルギー対策の検討が必要だと思います。

本住宅での提案技術が広く普及することを期待すると共に、今後も、持続可能なカーボンニュートラル社会の実現に向けて、省エネ・省CO2と健康・快適な環境を実現する住宅を提案します。

本研究の一部は、塩ビ工業・環境協会「建物運用時におけるカーボンニュートラル検討会」での検討内容を活用しています。また、本研究に際して、芝浦工業大学秋元孝之教授、ものつくり大学久保隆太郎准教授、文化シヤッター株式会社のご協力をいただきました。

本研究の一部は、塩ビ工業・環境協会「建物運用時におけるカーボンニュートラル検討会」での検討内容を活用しています。また、本研究に際して、芝浦工業大学秋元孝之教授、ものつくり大学久保隆太郎准教授、文化シヤッター株式会社のご協力をいただきました。