日建設計総合研究所(NSRI)では、社会課題解決のために自主的・戦略的に研究を行うことが出来る仕組み『自主研究』に取り組んでいます。その自主研究の中からピックアップしてご紹介する第11弾です。興味がある、協働したい、という方からのご連絡をお待ちしております。

DAOとブロックチェーン

藤田:本稿では、自主研究「DAOによるまちづくりの研究」に基づき、新たな市民参加型まちづくりの可能性について所員同士の対談形式でご紹介します。早速ですが、本研究のテーマでもある「DAO」とは何でしょうか?

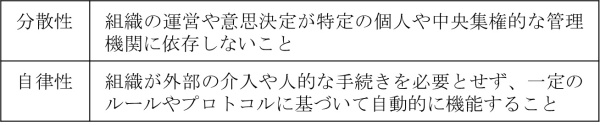

小松:DAOは「Decentralized Autonomous Organization(分散型自律組織)」の略で、分散性と自律性を併せ持った組織形態を指す言葉です。

小松:DAOは「Decentralized Autonomous Organization(分散型自律組織)」の略で、分散性と自律性を併せ持った組織形態を指す言葉です。

藤田:DAOとブロックチェーン技術は不可分のものとして語られますね。ブロックチェーン技術とは何でしょうか?

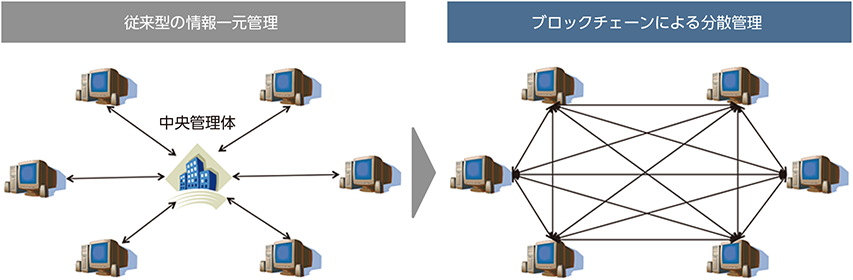

小松:総務省によると、情報通信ネットワーク上で端末同士が直接接続し、取引記録を分散的に処理・記録するデータベースの一種です。公開型ブロックチェーン上の情報は、原則として公開され、かつ改ざんが困難という性質から、透明性と不変性が確保される特徴があります。

小松:総務省によると、情報通信ネットワーク上で端末同士が直接接続し、取引記録を分散的に処理・記録するデータベースの一種です。公開型ブロックチェーン上の情報は、原則として公開され、かつ改ざんが困難という性質から、透明性と不変性が確保される特徴があります。

(出典)総務省「ICTによるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究」(平成30年)

藤田:DAOとブロックチェーン技術にはどのような関係があるのでしょうか?

小松:DAOでは、分散的に決定されたルールや、その決定の過程をブロックチェーン上に記録することで、ある意思決定が正当になされたものであることを保証し、また誰かの気まぐれによって変更されることはないという、意思決定の分散化を実現する上で基礎となる状況がつくりだされています。また、組織運営上の規則を自然言語ではなくプログラミング言語によってブロックチェーン上に記録することで、ルールの履行管理を機械が自動的に行えるようになるため、その恣意的な運用や解釈問題を排することが可能となり、理論的にはルールの執行を担う管理者を必要としない組織を生み出せることになります。

小松:DAOでは、分散的に決定されたルールや、その決定の過程をブロックチェーン上に記録することで、ある意思決定が正当になされたものであることを保証し、また誰かの気まぐれによって変更されることはないという、意思決定の分散化を実現する上で基礎となる状況がつくりだされています。また、組織運営上の規則を自然言語ではなくプログラミング言語によってブロックチェーン上に記録することで、ルールの履行管理を機械が自動的に行えるようになるため、その恣意的な運用や解釈問題を排することが可能となり、理論的にはルールの執行を担う管理者を必要としない組織を生み出せることになります。

DAOによるまちづくりの検討

藤田:ここからが本題ですが、DAOはまちづくりを担う主体になり得るのでしょうか?

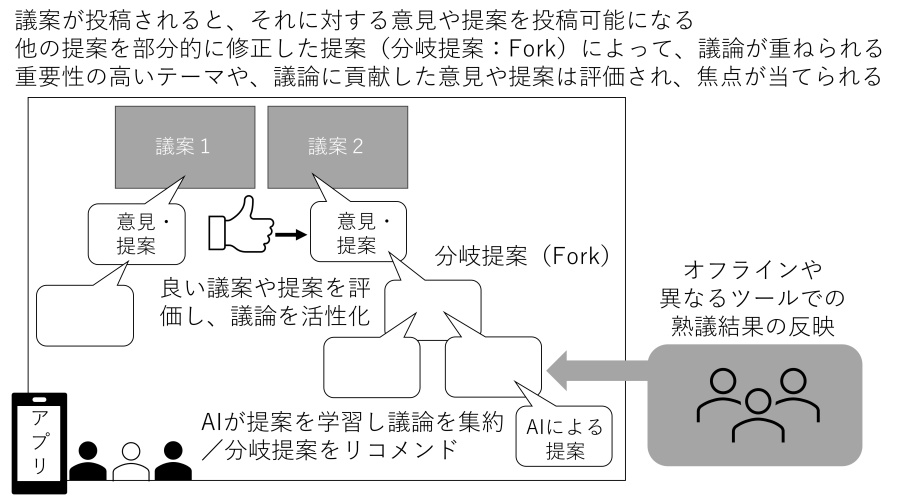

小松:まさにその可能性を検証することが本研究の目的です。「まちづくり」といっても、その内容は多岐に渡ります。そこで、まちづくり主体に共通するであろう「DAO的な振る舞い」を、意思決定のための活動—例えばまちづくりに関する提案を行い、議論し、対案を作成し、決定された案を実行するために資金を集める、または適当なメンバーや外部のアクターに報酬や予算を配分する等—と仮定し、日建設計都市・社会基盤部門と、外部パートナーであるEcdysis 社、Unyte社と共同で、その分散的、自律的実行を支援するための「まちづくりDAO支援アプリ(仮称)」のプロトタイプを開発しました。

小松:まさにその可能性を検証することが本研究の目的です。「まちづくり」といっても、その内容は多岐に渡ります。そこで、まちづくり主体に共通するであろう「DAO的な振る舞い」を、意思決定のための活動—例えばまちづくりに関する提案を行い、議論し、対案を作成し、決定された案を実行するために資金を集める、または適当なメンバーや外部のアクターに報酬や予算を配分する等—と仮定し、日建設計都市・社会基盤部門と、外部パートナーであるEcdysis 社、Unyte社と共同で、その分散的、自律的実行を支援するための「まちづくりDAO支援アプリ(仮称)」のプロトタイプを開発しました。

アプリは、ユーザーの入力に応じてブロックチェーン上のプログラムが動作するもので、オンライン上で非同期に「株主総会」を実行できるようなものと考えていただければと思います。目下このアプリを用いて実証実験を行っているところです。

藤田:これまでの取り組みから得られた知見にはどのようなものがありますか?

小松: DAO的な振る舞いは、実践よりも思考、試行錯誤からなる学習的、または創発的な活動よりも、計画や構想といった活動により適した組織行動の形式のようだ、というのは重要な気付きでした。「まちづくり」のうち、市民参加型の活動はしばしば試行錯誤を伴います。それらの独立した実践的活動が包括的なDAOのメンバーとなり、その計画的・構想的な活動を通して全体として実現したいことに近づく、または個々の活動に還元可能なモーメント(推進力)を得ていく、というのは、DAO的な振る舞いの特性をまちづくりに適用する一つの姿だと思います。

藤田:具体的にはどのようなことでしょうか?

小松:「災害に強いまちづくり」を例にとると、その実現のための取り組みは地域によって異なりますが、目指すべき姿は多くの地域、人々の間で共有されるものだと思います。そうした地域、人々が一つのDAOを構成することで、例えば「事前復興資金」を積み立て、相互保険のような形で復興資金を確保したり、発災後、個々の地域コミュニティが維持できるよう事前に出来ることを議論したりといった取り組みが可能になると思われます。必ずしもDAOが地域における実践を担わなくとも、実践のよりよい方法を思考することや、個々の取り組みを支援する仕組みを作ることは出来る、という考え方です。

藤田:これまでの取り組みから得られた知見にはどのようなものがありますか?

小松: DAO的な振る舞いは、実践よりも思考、試行錯誤からなる学習的、または創発的な活動よりも、計画や構想といった活動により適した組織行動の形式のようだ、というのは重要な気付きでした。「まちづくり」のうち、市民参加型の活動はしばしば試行錯誤を伴います。それらの独立した実践的活動が包括的なDAOのメンバーとなり、その計画的・構想的な活動を通して全体として実現したいことに近づく、または個々の活動に還元可能なモーメント(推進力)を得ていく、というのは、DAO的な振る舞いの特性をまちづくりに適用する一つの姿だと思います。

藤田:具体的にはどのようなことでしょうか?

小松:「災害に強いまちづくり」を例にとると、その実現のための取り組みは地域によって異なりますが、目指すべき姿は多くの地域、人々の間で共有されるものだと思います。そうした地域、人々が一つのDAOを構成することで、例えば「事前復興資金」を積み立て、相互保険のような形で復興資金を確保したり、発災後、個々の地域コミュニティが維持できるよう事前に出来ることを議論したりといった取り組みが可能になると思われます。必ずしもDAOが地域における実践を担わなくとも、実践のよりよい方法を思考することや、個々の取り組みを支援する仕組みを作ることは出来る、という考え方です。

DAOがまちづくりに関わる意義

藤田:仮にまちづくり主体がDAOになったとして、それはどのような意義をもたらすのでしょうか?冒頭でも述べた通り、DAOは市民参加型まちづくりに新たな可能性をもたらし得ると見てよいでしょうか?

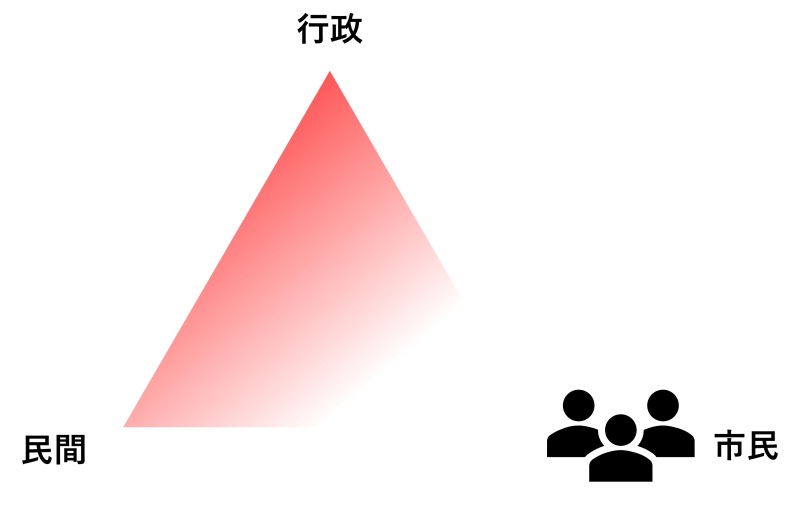

小松:可能性は大いにあると考えています。参加型まちづくりの実践は、20世紀後半から今日に至るまで連綿と続けられてきましたが、市民セクターのまちづくりへの関与は依然限定的です。まちづくりの大半は、都市計画や建築規制、あるいは都市開発等の形で行政・民間の両セクターが担っています。

小松:可能性は大いにあると考えています。参加型まちづくりの実践は、20世紀後半から今日に至るまで連綿と続けられてきましたが、市民セクターのまちづくりへの関与は依然限定的です。まちづくりの大半は、都市計画や建築規制、あるいは都市開発等の形で行政・民間の両セクターが担っています。

このような状況の一因は、市民セクターの組織力の弱さ、それに起因する力学上の不利にあるのではないか、というのが私の考えです。

藤田:市民セクターは組織化されることで力を増し、まちづくりへの関与が拡大するかもしれない、ということですね。DAOとの関連が見えた気がします。

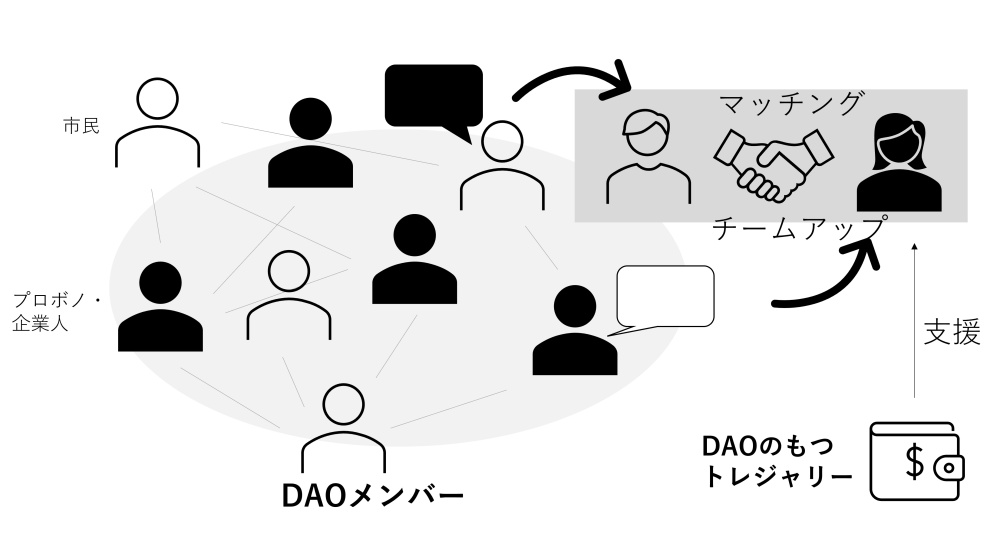

小松:はい、市民セクターの組織化の一形態としてDAOを捉えています。ただ、単に一形態というばかりでなく、DAOは組織化のハードルを下げ、促進するものだとも考えています。参加者は分散的に組織運用の権利を持ち、よって地域に存在する既存の関係性の影響を受けづらく、結果としてより多くの人々に参加の場を広げる、場合によっては地域内外の境界を越えた協力も容易にし、より多くのことが低コストで出来るようになる、そうした手法になり得ると考えています。

藤田:市民セクターは組織化されることで力を増し、まちづくりへの関与が拡大するかもしれない、ということですね。DAOとの関連が見えた気がします。

小松:はい、市民セクターの組織化の一形態としてDAOを捉えています。ただ、単に一形態というばかりでなく、DAOは組織化のハードルを下げ、促進するものだとも考えています。参加者は分散的に組織運用の権利を持ち、よって地域に存在する既存の関係性の影響を受けづらく、結果としてより多くの人々に参加の場を広げる、場合によっては地域内外の境界を越えた協力も容易にし、より多くのことが低コストで出来るようになる、そうした手法になり得ると考えています。

図中の「トレジャリー」は、DAOが活動に用いる資金で、スマートコントラクトにより管理される。

またその延長に、用途制限や建築形態の制限などに係る地域住民によるローカルルールの作成や、都市計画事業に関するレファレンダムの実施など、既存の都市計画手法をきめ細やかに改善する方法も提案可能になるのではないかと思います。

一方、ブロックチェーン技術はビットコインなど一部のユースケースを除いて普及したとは言い難く、果たして本当に人々の参加の場を広げることになるのか、結局はDAOによるまちづくりも、特定の「市民」の意見を先鋭化させるに過ぎないのではないか、よしんば参加の場を広げたとして、アウトプットの質はどのように担保されるのか等、様々な批判は免れないと思います。しかし、議論を重ねることでよりよい解決策に近づけることを信じ、今後は多くの方々と是非DAO的にこの課題に取り組むことが出来ればと考えています。本稿がその一つのきっかけとなれば幸いです。

藤田:本日はありがとうございました。

一方、ブロックチェーン技術はビットコインなど一部のユースケースを除いて普及したとは言い難く、果たして本当に人々の参加の場を広げることになるのか、結局はDAOによるまちづくりも、特定の「市民」の意見を先鋭化させるに過ぎないのではないか、よしんば参加の場を広げたとして、アウトプットの質はどのように担保されるのか等、様々な批判は免れないと思います。しかし、議論を重ねることでよりよい解決策に近づけることを信じ、今後は多くの方々と是非DAO的にこの課題に取り組むことが出来ればと考えています。本稿がその一つのきっかけとなれば幸いです。

藤田:本日はありがとうございました。