日建設計総合研究所(NSRI)では、社会課題解決のために自主的・戦略的に研究を行うことが出来る仕組み『自主研究』に取り組んでいます。その自主研究の中からピックアップしてご紹介する第14弾です。興味がある、協働したい、という方からのご連絡をお待ちしております。

地方都市の再生とイノベーションとは

2010年代後半頃から、都市開発やまちづくりの中でも「イノベーション地区」という言葉をよく聞くようになってきましたが、書籍や一般的なインターネット上の情報では「イノベーション地区」の実態、特に都市空間としての実態がつかみにくいという課題を、都市計画コンサルタントとして感じていました。そこで本研究では、地方都市の都市再生においてイノベーション地区が形成されてきたと思われる米国のピッツバーグ(Pittsburgh)市を取り上げ、現地踏査やインタビューを行い、イノベーション地区の整備や運営についての方法や実態を調査しました。今回はその一部のイノベーション地区とその運営の実態の一部を中心にご紹介します。

表1 現地踏査の概要

表1 現地踏査の概要

| 日程 | 2023年12月13日~15日(3日間) |

| インタビュー先 | 「ピッツバーグイノベーション地区」の運営組織 市の都市計画関係者 建築や都市政策に関する大学研究者 等 |

都市再生とピッツバーグの歴史

ピッツバーグは米国東海岸の内陸部にある都市で、かつては鉄鋼業で栄えていました。今も街を歩くと、過去の繁栄を象徴する立派な歴史的建造物が見られる、美しい都市です。現在の人口は約30万人です。1980年代頃の鉄鋼業の衰退後、市・ピッツバーグに本拠地を持つ金融業、製造業(ハインツのケチャップが有名)等の有力企業、全米屈指の名門大学であるカーネギーメロン大学(CMU)やピッツバーグ大学、UPMCという世界的にも有名な病院等が協力し、Allegheny Conference on Community Development(ACCD)というNPOのシンクタンクが中心となって”Strategy 21”という市の再生戦略を策定しました。この戦略では、ロボット産業等のIT産業やライフサイエンス産業における新産業創出を目指す方向性が打ち出されました。

現在、ピッツバーグは都市の規模は小さいながらもCMUやUPMC等の学術・研究機関から生まれたスタートアップの集積やベンチャー投資の多さで、米国でも注目を集めています。特に先述の著名な大学や病院との関連で発達したロボット・IT産業や、ライフサイエンス産業、宇宙産業等が有名です。市内の遊休化した工業地帯の広大な敷地ではUberの自動運転試験場等が運営されていたこともあります。

現在、ピッツバーグは都市の規模は小さいながらもCMUやUPMC等の学術・研究機関から生まれたスタートアップの集積やベンチャー投資の多さで、米国でも注目を集めています。特に先述の著名な大学や病院との関連で発達したロボット・IT産業や、ライフサイエンス産業、宇宙産業等が有名です。市内の遊休化した工業地帯の広大な敷地ではUberの自動運転試験場等が運営されていたこともあります。

「ピッツバーグイノベーション地区」

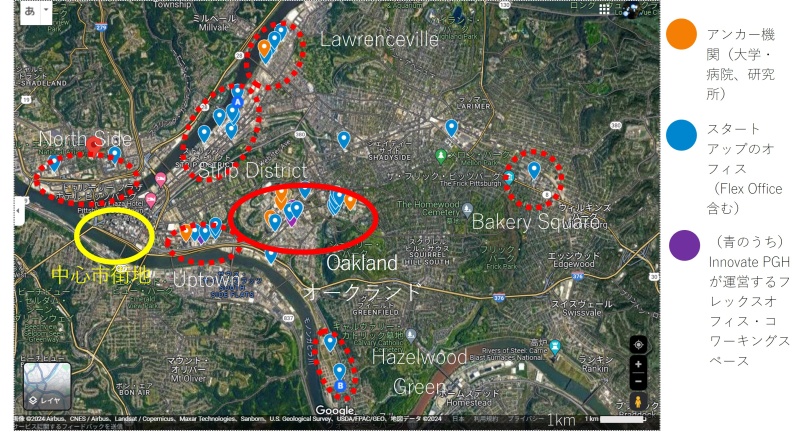

「ピッツバーグイノベーション地区」はCMUとピッツバーグ大学、UPMCが立地するオークランド(Oakland)地区にあります。同イノベーション地区はピッツバーグの中心市街地からバスで約15分の場所にあります。オークランド地区には大学以外にも病院、カーネギー美術館等の文化機関、ビジネスや住宅街等があり、人口も多い地区です。下記の図1 でもわかるようにオークランドイノベーション地区の他にも、中心市街地の近辺にはイノベーション界隈(Innovation Neighborhood)と、後述の市の計画が表現するような、成長したスタートアップや研究所が集積する地区もいくつか見られます。これらは大半が、かつてこの都市の繁栄を支えてきた鉄鋼業が立地した川沿いの工業地帯にあり、中には写真3 のNRECというロボティクスの研究施設のように、元鉄工所の土地や建物を活用して整備されたものもあります。

Innovate PGHではマネージャーのGabby Payne氏にインタビューをすることができました。彼女自身も20代という若い世代で、ピッツバーグ大学の卒業生です。

2017年にできたInnovate PGHという非営利の組織が「ピッツバーグイノベーション地区」を運営しています。組織の主な資金源はピッツバーグの大企業のフィランソロピーなどの財団や、関連する補助金です。組織設立の背景には、2017年に発表された、Brookings Instituteのレポート(“Capturing the next Economy: Pittsburgh’s rise as a global innovation city” 「次の経済をつかむ:グローバルなイノベーション都市としてのピッツバーグの上昇」)により、ピッツバーグには自然発生的なイノベーション地区ともいえる、研究機関やスタートアップや企業等が集積するハブのようなものがあるということが認知されたため、組織的にこの動きを広めていくことが意図されました。

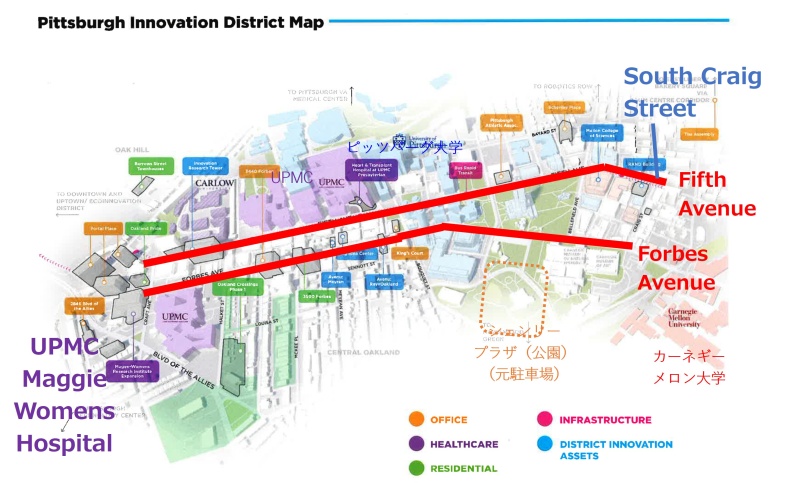

「ピッツバーグイノベーション地区」はエリアとして明確な区切りがあるわけではなく、先述の3つのコアとなる大学・病院を中心に、図2 のようにメインストリートのFifth AvenueとForbes Avenue、South Craig Street、UPMC Maggie Womens Hospitalを大まかな境界とするエリアという認識がされています。地図上で計測してみるとおよそ73haの規模です。

2017年にできたInnovate PGHという非営利の組織が「ピッツバーグイノベーション地区」を運営しています。組織の主な資金源はピッツバーグの大企業のフィランソロピーなどの財団や、関連する補助金です。組織設立の背景には、2017年に発表された、Brookings Instituteのレポート(“Capturing the next Economy: Pittsburgh’s rise as a global innovation city” 「次の経済をつかむ:グローバルなイノベーション都市としてのピッツバーグの上昇」)により、ピッツバーグには自然発生的なイノベーション地区ともいえる、研究機関やスタートアップや企業等が集積するハブのようなものがあるということが認知されたため、組織的にこの動きを広めていくことが意図されました。

「ピッツバーグイノベーション地区」はエリアとして明確な区切りがあるわけではなく、先述の3つのコアとなる大学・病院を中心に、図2 のようにメインストリートのFifth AvenueとForbes Avenue、South Craig Street、UPMC Maggie Womens Hospitalを大まかな境界とするエリアという認識がされています。地図上で計測してみるとおよそ73haの規模です。

エリアを明確に区切らない理由としては、周辺で起きうるイノベーション産業用の施設開発もエリアとして一体的に考えたいということです。また本地区は実態としてはオークランド地区のみを対象としていますが、名前にピッツバーグとついているところは、全体としてイノベーションを推進する都市としての認知を広めたいとの思いもあるそうです。

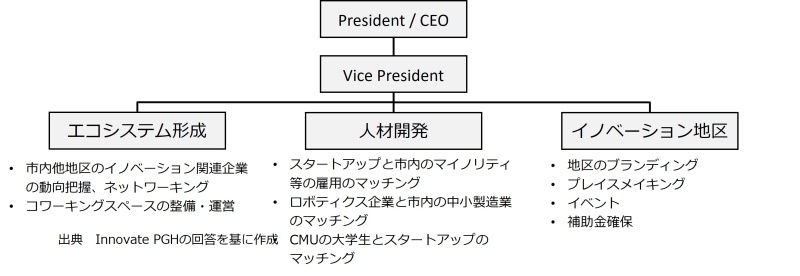

Innovate PGHは約8名と極めて少人数で運営され、主な機能は図3の通りです。組織のトップのPresident(社長)とVice President (副社長)のもとに大きく3つの機能があります。

Innovate PGHは約8名と極めて少人数で運営され、主な機能は図3の通りです。組織のトップのPresident(社長)とVice President (副社長)のもとに大きく3つの機能があります。

1番目の機能はイノベーションのエコシステム形成であり、これは市全体を対象に、先述のような市内の別の界隈にいるスタートアップ(成長し、より広いオフィスを求めて別の場所に移転したスタートアップ)等の企業への情報収集やネットワーキング活動と、オークランド地区では主にアーリー期のスタートアップを対象とした、Avenuという4か所のコワーキングスペースを整備・運営しています(1か所はUptown地区)。これらのコワーキングスペースをエコシステム形成の一環として Innovate PGHが整備・運営している理由は、以下の通りです。

但し、これらのコワーキングスペースは、基本的にはあまりお金をかけずに整備され、赤字が出ない程度で運営されています。そのために、既存建物のリノベーション(日本のように新築が多いわけではないという違いもありますが)が主で、かつ居抜き物件を使うことも多いです。結果として、その街の歴史的な景観を形成してきた何気ない歴史的建造物が利活用されることが多くなっています。また、コワーキングスペースの利用者が交流をしやすいようなキッチン等の共有空間の充実や、ネットワーキングイベント等の交流も促進しています。入居者はスタートアップだけでなく、カーネギーメロン大学と共同研究をしたい大企業もおり、日本の有名なIT系企業もテナントとして入居しています。

- ピッツバーグにはWe Workのようなシェアオフィスがないこと。

- 同地区では大学・病院の教授との共同研究や大学の研究から起業する学生・卒業生等がおり、大学や病院に近接した場所に活動拠点を構える必要性があるが、同地区も地価が高く、高い家賃を払うことができないこと。

- 低廉な家賃のスタートアップ向けオフィスを整備する民間事業者がいないこと。

但し、これらのコワーキングスペースは、基本的にはあまりお金をかけずに整備され、赤字が出ない程度で運営されています。そのために、既存建物のリノベーション(日本のように新築が多いわけではないという違いもありますが)が主で、かつ居抜き物件を使うことも多いです。結果として、その街の歴史的な景観を形成してきた何気ない歴史的建造物が利活用されることが多くなっています。また、コワーキングスペースの利用者が交流をしやすいようなキッチン等の共有空間の充実や、ネットワーキングイベント等の交流も促進しています。入居者はスタートアップだけでなく、カーネギーメロン大学と共同研究をしたい大企業もおり、日本の有名なIT系企業もテナントとして入居しています。

2番目は人材開発で、スタートアップと市内のマイノリティの人々との雇用のマッチングや、ピッツバーグで盛んなロボティクス産業と近隣の郡の既存の中小製造業とのマッチング、大学生とスタートアップとの人材のマッチングが含まれます。これはスタートアップが牽引する産業の拡大において、地域経済への浸透やアメリカの都市政策でよくみられるEquity(公平性)に基づくもので、Gabbyさんの説明ではこの活動にも補助金等を獲得して実践しており、重要な機能と認知されているようです。

3番目がイノベーション地区の運営、すなわち地区のブランディングやプレイスメイキングの活動です。特に興味深いのは、イノベーション地区があるオークランド地区のBID(Business Improvement District)と同じ場所にオフィスを構え、職員も兼用している点です。Innovate PGHの狙いは、学生街であるオークランド地区が、スタートアップの担い手である20代後半から30代ぐらいの人々にとって、過ごしたいと思える場所となるという意味を込めて「18時間都市」(寝る以外の時間を過ごす場所)を目指しています。具体の取組としてはイノベーション地区の認知度向上のためのバナーの掲示、市の公園課やその他の関係者と連携した町の中心の公園におけるマルシェ等のイベント実施や、パークレットを活用した屋外飲食空間やワークスペースの整備等を行っています。

3番目がイノベーション地区の運営、すなわち地区のブランディングやプレイスメイキングの活動です。特に興味深いのは、イノベーション地区があるオークランド地区のBID(Business Improvement District)と同じ場所にオフィスを構え、職員も兼用している点です。Innovate PGHの狙いは、学生街であるオークランド地区が、スタートアップの担い手である20代後半から30代ぐらいの人々にとって、過ごしたいと思える場所となるという意味を込めて「18時間都市」(寝る以外の時間を過ごす場所)を目指しています。具体の取組としてはイノベーション地区の認知度向上のためのバナーの掲示、市の公園課やその他の関係者と連携した町の中心の公園におけるマルシェ等のイベント実施や、パークレットを活用した屋外飲食空間やワークスペースの整備等を行っています。

都市計画とイノベーション地区

最後にこのような民間のイノベーション創出と成長の支援に対して、都市計画はどのように関わっているかという点について簡単にご紹介します。オークランド地区には2022年に”Oakland Plan”という地区の計画が作られています。この計画は一見イノベーションの支援とは無関係のように見えるのですが、コミュニティ、開発、モビリティ、インフラという4つの大項目のうち、「開発」の中にその要素が見られます。計画の現状分析によると、同地区は成長したスタートアップ用の比較的小規模なオフィスやライフサイエンス系のスタートアップが必要とするラボ等が不足していることが指摘されています。都市計画課で本計画の主要な担当者であったDerek Dauphin氏によると、学生が多いオークランドでは、土地や建物の所有者は毎年入学してくる大学生に同じ物件を貸し続ければ変わらず収益が入ってくるため、それらを積極的に開発しませんでした。また、中心市街地に近いため、住宅地としての人気も高く、大通り沿いには新しい住宅開発が行われ、オフィスとの用途競合が起きていました。

そこで、市は本計画により、土地所有者に対してイノベーション産業のために不動産を活用するというオプションがあるというビジョンを提示しています。また、市は大通り沿いでアフォーダブル住宅開発を除く住宅の開発を禁止し、オフィスやラボを整備した場合に高さ制限を緩和する等のインセンティブを付与できるようにゾーニング(土地利用)を変更しました。また、Dauphin氏によると、この計画は大学やInnovate PGH等の地区の主要な関係団体の意見を反映しながら策定されており、イノベーションの当事者が一緒になって計画を実行する体制が重要とのことです。計画の実行はまだこれからの部分が多いですが、都市計画がイノベーション政策に貢献しうる興味深い事例です。

一方で、オークランドプランには、大通り以外の用途競合が問題とならないエリアでは学生やその他地区内で働く人のための住宅の開発も誘導しています。また、住民がイノベーション活動に関与できるようなプログラムの提案も含まれています。

そこで、市は本計画により、土地所有者に対してイノベーション産業のために不動産を活用するというオプションがあるというビジョンを提示しています。また、市は大通り沿いでアフォーダブル住宅開発を除く住宅の開発を禁止し、オフィスやラボを整備した場合に高さ制限を緩和する等のインセンティブを付与できるようにゾーニング(土地利用)を変更しました。また、Dauphin氏によると、この計画は大学やInnovate PGH等の地区の主要な関係団体の意見を反映しながら策定されており、イノベーションの当事者が一緒になって計画を実行する体制が重要とのことです。計画の実行はまだこれからの部分が多いですが、都市計画がイノベーション政策に貢献しうる興味深い事例です。

一方で、オークランドプランには、大通り以外の用途競合が問題とならないエリアでは学生やその他地区内で働く人のための住宅の開発も誘導しています。また、住民がイノベーション活動に関与できるようなプログラムの提案も含まれています。

既存の集積を元に無理なく始めるイノベーション地区

人口30万人の地方都市であるピッツバーグにおいてもイノベーション地区が生まれ、さらには成長したスタートアップが鉄鋼業衰退後の新たな担い手として旧工業地帯のブラウンフィールドを再生しているという実態が見られたのは、日本の地方都市にとっても参考になるのではないかと思います。確かにピッツバーグは大企業の財団による寄付金が投入されやすいという点は、全米でも珍しい点ではありますが、地域の発展のために地域の大企業が未来を見据えて投資をする、ということは日本の地方創生でもありうると思います。また、新しい産業の種を提供する大学や病院等の高等教育・研究機関の存在も大きく、大学との近接性から集積する大学・企業・スタートアップの自然発生的な集積を元にイノベーション地区ができています。日本においても産官学の連携がより効果的に進むことにより、大学や病院の周辺にイノベーション地区が形成されうる可能性も考えられます。

ピッツバーグでイノベーションが起こっている場所は、基本的にはリノベーションを主体としたストック活用で、都市全体からすると一部の限定的な範囲にとどまります。そして、その転用は必ずしも商業や住宅による転用のような華やかな賑わいがある場所となってはおらず、街中でひっそりと新たな活動が行われている場所もあります。イノベーションによる都市再生は必ずしも一般の人の目に見えやすいものでもありませんでした。それでも、この調査を通して詳細を知ることで、旧工業地帯や大学の周辺にスタートアップが集積し、そこから成長して都市内に新たな拠点が自然発生的に生まれていくという姿や、それがリノベーションの活用により無理なく行われている実態は、地方創生の1つの方策としてのイノベーション推進の好事例として、ピッツバーグは日本の地方都市にも希望を与えてくれるものだと思いました。

ピッツバーグでイノベーションが起こっている場所は、基本的にはリノベーションを主体としたストック活用で、都市全体からすると一部の限定的な範囲にとどまります。そして、その転用は必ずしも商業や住宅による転用のような華やかな賑わいがある場所となってはおらず、街中でひっそりと新たな活動が行われている場所もあります。イノベーションによる都市再生は必ずしも一般の人の目に見えやすいものでもありませんでした。それでも、この調査を通して詳細を知ることで、旧工業地帯や大学の周辺にスタートアップが集積し、そこから成長して都市内に新たな拠点が自然発生的に生まれていくという姿や、それがリノベーションの活用により無理なく行われている実態は、地方創生の1つの方策としてのイノベーション推進の好事例として、ピッツバーグは日本の地方都市にも希望を与えてくれるものだと思いました。

謝辞

本研究ではInnovate PGHのGabby Payne氏、Rena Zhang氏、元市の都市計画課で現Pittsburgh Regional TransitのDerek Dauphin氏、現都市計画課でOakland Planの実装を担当している Christian Umbach氏に大変お世話になりました。今回の記事ではご紹介できませんでしたが、Carnegie Mellon大学の建築学部の元学科長のStephen Lee教授とUniversity of PittsburghのSabina Deitrick准教授にもいろいろと現地の詳細を教えていただきました。ここに感謝の意を表するとともに、また別の機会にピッツバーグのイノベーション産業と都市空間や建築・不動産ついての記事を執筆予定です。