AIの急成長と社会的影響

近年、人工知能(AI)の技術革新が目覚ましく進展し、テキストや画像の生成、医療や素材の研究開発、さらには自動運転やインフラ監視など、私たちの生活のあらゆる分野に浸透し始めています。このように、AIはもはや単なるテクノロジーではなく、電気やガス、水といったインフラと同様に社会の基盤を支える汎用技術としての地位を確立しつつあります。

このAIの急成長を支えているのが「エネルギー」です。AIの開発や運用には莫大な計算資源が必要であり、それを担っているのが電力を大量に消費するデータセンターです。例えば、AIに特化した大規模データセンターでは最大で10万世帯分の電力量を1つの施設で消費すると言われています。

このように、「AIの進化は電力なしには語れない」と言っても過言ではありません。逆に言えば、エネルギーの供給体制や政策次第で、AIの恩恵を最大限に引き出せるかどうかが左右される時代に突入しているのです。本コラムではIEAが2025年4月に公開したレポート「Energy and AI」を基に、AIとエネルギーを取り巻く現状と未来について解説します。

このAIの急成長を支えているのが「エネルギー」です。AIの開発や運用には莫大な計算資源が必要であり、それを担っているのが電力を大量に消費するデータセンターです。例えば、AIに特化した大規模データセンターでは最大で10万世帯分の電力量を1つの施設で消費すると言われています。

このように、「AIの進化は電力なしには語れない」と言っても過言ではありません。逆に言えば、エネルギーの供給体制や政策次第で、AIの恩恵を最大限に引き出せるかどうかが左右される時代に突入しているのです。本コラムではIEAが2025年4月に公開したレポート「Energy and AI」を基に、AIとエネルギーを取り巻く現状と未来について解説します。

急増するデータセンターと電力需要

データセンターへの投資は急拡大しており、2024年には2022年のほぼ倍となる約5,000億ドルに達しました。この急成長は同時に、電力需要の急増に対する懸念を引き起こしています。2024年時点で、世界の電力消費量の約1.5%(415TWh/年)がデータセンターに費やされており、その内訳は米国が45%、中国が25%、欧州が15%を占めています。

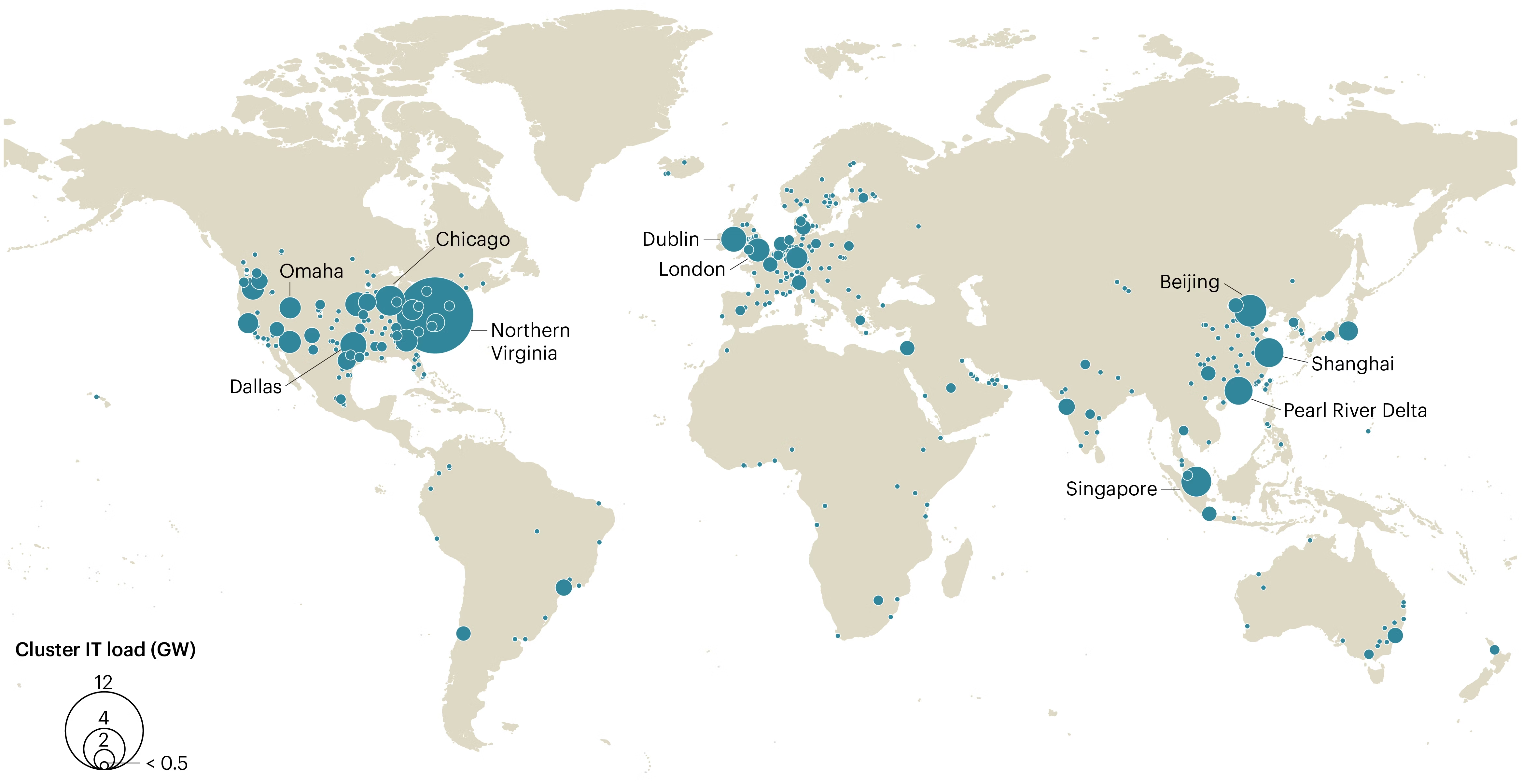

2017年以降、世界全体の電力消費が年間平均約3%の伸びにとどまる中、データセンターは年12%という急速な増加を続けてきました。特にAIに特化したデータセンターは非常に多くの電力を消費すると同時に、立地が地域的に集中しており、米国では約半分が5つの地域に集まっています(図1)。

今後も需要は拡大し、2030年には消費電力量が現在の2倍以上となる945TWh/年に達すると予測されており、これは日本全体の電力消費量を上回る規模です。特に米国では2030年までに電力需要増加の半分をデータセンターが占めると見込まれており、その影響の大きさが際立っています。

2017年以降、世界全体の電力消費が年間平均約3%の伸びにとどまる中、データセンターは年12%という急速な増加を続けてきました。特にAIに特化したデータセンターは非常に多くの電力を消費すると同時に、立地が地域的に集中しており、米国では約半分が5つの地域に集まっています(図1)。

今後も需要は拡大し、2030年には消費電力量が現在の2倍以上となる945TWh/年に達すると予測されており、これは日本全体の電力消費量を上回る規模です。特に米国では2030年までに電力需要増加の半分をデータセンターが占めると見込まれており、その影響の大きさが際立っています。

出典:OMDIA (2025), Data Center Building and Investment Intelligence Service - Omdia、

https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/cloud-and-data-center/data-center-capacity-and-investment-intelligence-service.

注:GW=ギガワット。データセンタークラスターとは、互いに100km圏内に位置するデータセンターの集合体と定義される。

AIが引き起こす電力供給の課題

多くの地域で電力網はすでに大きな負荷を抱えており、この問題に対応しなければ、計画中のデータセンタープロジェクトの約2割が遅延する可能性があると指摘されています。送電網への接続待機列は供給側・需要側の双方で長期化かつ複雑化しており、新たな送電線の建設には先進国でも4~8年を要します。また、変圧器やケーブルといった重要部材の調達期間は直近3年で約2倍に延び、火力発電用タービンの納期も数年単位となっていることから、2030年以降の運転開始が遅れる恐れもあります。このままでは、データセンター需要の増加を賄うために、他の分野での電化推進や製造業の成長、電力料金の安定といった目標が犠牲になるリスクがあります。

その対応策として有効なのは、電力供給が豊富な地域にデータセンターを設置することや、サーバーや自家発電・蓄電設備をより柔軟に運用することです。AI特化型データセンターはその資本集約度の高さから稼働調整を行うことは困難である一方、その他多くの施設は余剰サーバー容量を抱えており、規制当局がその柔軟活用を促す仕組みを検討する余地があります。さらに、系統の逼迫が少ない地域への立地を誘導することも効果的です。しかし現状、米国で建設中のデータセンターの半数は既存の大規模集積地に集中しており、局所的なボトルネックを引き起こす懸念があります。

加えて、AI普及のスピードや効率改善の進展度合い、エネルギー分野のボトルネック解消の可否には不確実性が残ります。IEAの試算では2035年のデータセンター電力需要は700~1,700TWh/年と幅があり、シナリオによって天然ガスや原子力の追加需要も大きく変動します。すなわち、AIとエネルギーの未来は、技術進展とエネルギーインフラ整備の両面での対応力に大きく左右されるのです。

その対応策として有効なのは、電力供給が豊富な地域にデータセンターを設置することや、サーバーや自家発電・蓄電設備をより柔軟に運用することです。AI特化型データセンターはその資本集約度の高さから稼働調整を行うことは困難である一方、その他多くの施設は余剰サーバー容量を抱えており、規制当局がその柔軟活用を促す仕組みを検討する余地があります。さらに、系統の逼迫が少ない地域への立地を誘導することも効果的です。しかし現状、米国で建設中のデータセンターの半数は既存の大規模集積地に集中しており、局所的なボトルネックを引き起こす懸念があります。

加えて、AI普及のスピードや効率改善の進展度合い、エネルギー分野のボトルネック解消の可否には不確実性が残ります。IEAの試算では2035年のデータセンター電力需要は700~1,700TWh/年と幅があり、シナリオによって天然ガスや原子力の追加需要も大きく変動します。すなわち、AIとエネルギーの未来は、技術進展とエネルギーインフラ整備の両面での対応力に大きく左右されるのです。

エネルギー分野を変えるAIの力

AIはすでにエネルギー分野で幅広く導入されており、資源供給や発電・送電、消費の最適化を通じて、コスト削減、供給力強化、設備寿命の延長、稼働停止時間の短縮、さらには排出削減といった効果をもたらしています。

石油・ガス業界は早期からAIを活用しており、資源探査の精度向上や掘削前の不確実性の低減、生産プロセスの自動化、漏洩検知、保守予測、メタン排出削減などを実現しています。電力分野でもAIは重要な役割を果たしています。AIの活用は複雑に分散する電力網の安定化に寄与し、再生可能エネルギーの発電予測や故障検知による停電時間の短縮を可能とします。さらに産業分野では、AIの導入が製品開発を加速し、コスト削減や品質向上を実現しています。既存のAI活用を広く普及させれば、メキシコの年間消費量に匹敵するエネルギー削減が可能とされています。交通分野では交通管理やルート最適化、自動運転などに利用され、その省エネ効果は自動車約1億2,000万台分に相当します。ただし、自動運転車の普及が公共交通離れを招くリバウンド効果の懸念も指摘されています。建築分野でも暖冷房の効率化や電力使用の柔軟性向上が期待され、既存技術の普及だけでオーストラリアとニュージーランドの年間発電量に匹敵する約300TWhの節電が可能となります。さらにAIは科学研究の加速にも寄与します。AIは次世代太陽電池材料や新しい蓄電技術、CO2吸収分子の探索などを飛躍的に効率化し、新技術の商業化を早める力を持っています。

ただしAIの普及にはデータや人材不足、セキュリティ不安が大きな障壁となっており、エネルギー分野におけるAI活用の拡大には政策・規制の後押しが不可欠です。

石油・ガス業界は早期からAIを活用しており、資源探査の精度向上や掘削前の不確実性の低減、生産プロセスの自動化、漏洩検知、保守予測、メタン排出削減などを実現しています。電力分野でもAIは重要な役割を果たしています。AIの活用は複雑に分散する電力網の安定化に寄与し、再生可能エネルギーの発電予測や故障検知による停電時間の短縮を可能とします。さらに産業分野では、AIの導入が製品開発を加速し、コスト削減や品質向上を実現しています。既存のAI活用を広く普及させれば、メキシコの年間消費量に匹敵するエネルギー削減が可能とされています。交通分野では交通管理やルート最適化、自動運転などに利用され、その省エネ効果は自動車約1億2,000万台分に相当します。ただし、自動運転車の普及が公共交通離れを招くリバウンド効果の懸念も指摘されています。建築分野でも暖冷房の効率化や電力使用の柔軟性向上が期待され、既存技術の普及だけでオーストラリアとニュージーランドの年間発電量に匹敵する約300TWhの節電が可能となります。さらにAIは科学研究の加速にも寄与します。AIは次世代太陽電池材料や新しい蓄電技術、CO2吸収分子の探索などを飛躍的に効率化し、新技術の商業化を早める力を持っています。

ただしAIの普及にはデータや人材不足、セキュリティ不安が大きな障壁となっており、エネルギー分野におけるAI活用の拡大には政策・規制の後押しが不可欠です。

AIと気候変動を取り巻く可能性とリスク

AIの普及は、電力需要を大きく押し上げる一方で、供給サイドでの非化石電源の有効活用(原子力発電の新増設、再エネ出力抑制の電力活用など)や需要サイドでの電力利用効率化などにより、CO2の排出削減・抑制をもたらす可能性も秘めています。

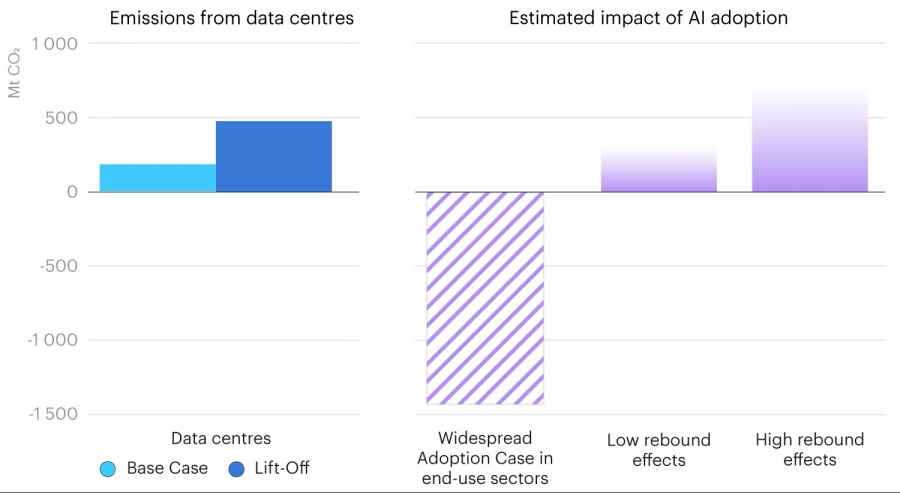

現在、データセンター由来のCO₂排出は世界全体の約0.5%にすぎませんが、今後10年で急増し、シナリオによっては2035年に世界排出量の1.4%に達すると予測されています。一方で、AIの活用が省エネや効率化を通じて排出抑制に寄与する可能性も大きく、広範な導入が実現すれば、データセンター由来の排出増を十分に相殺できる規模の効果が期待されています。(図2)

しかし現状では、そのための制度的・技術的基盤は整っておらず、データアクセスや人材、規制、安全保障といった課題が障壁となっています。また、AIが普及することによって移動手段が公共交通機関から自動運転へシフトすること等によって生じるリバウンド効果(図2右側)によって、AI導入によるCO2排出量低減効果が相殺されてしまうといった懸念もあります。つまり、AIが気候変動対策の追い風となるか、新たな排出源となるかは、社会がどのような制度設計と技術導入を進めるかによって大きく左右されることが指摘されています。

現在、データセンター由来のCO₂排出は世界全体の約0.5%にすぎませんが、今後10年で急増し、シナリオによっては2035年に世界排出量の1.4%に達すると予測されています。一方で、AIの活用が省エネや効率化を通じて排出抑制に寄与する可能性も大きく、広範な導入が実現すれば、データセンター由来の排出増を十分に相殺できる規模の効果が期待されています。(図2)

しかし現状では、そのための制度的・技術的基盤は整っておらず、データアクセスや人材、規制、安全保障といった課題が障壁となっています。また、AIが普及することによって移動手段が公共交通機関から自動運転へシフトすること等によって生じるリバウンド効果(図2右側)によって、AI導入によるCO2排出量低減効果が相殺されてしまうといった懸念もあります。つまり、AIが気候変動対策の追い風となるか、新たな排出源となるかは、社会がどのような制度設計と技術導入を進めるかによって大きく左右されることが指摘されています。

出典:IEA (2025), Energy and AI – Analysis - IEA、https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

注:左)データセンターからのCO2排出量の試算結果(左からベースケース、リフトオフケース)、右)AI導入による影響の推定結果(左からエンドユースセクターにおける広範な導入が実現したケース、リバウンド効果低、リバウンド効果高)

おわりに

AIやデータの活用がエネルギーや環境分野に大きな影響を及ぼす今こそ、電力需給の両面に係る技術と、エリアマネジメントや地方創世といった都市・建築の知見を結びつけることが重要です。NSRIでは電力の需要側と供給側双方の知見と業務実績を有しており、これらのノウハウを活かした調査・企画・コンサルティングサービスを通じて持続可能な建築・まちづくりを目指すことで、より良い社会の実現に貢献してまいります。