TOD※エリアや地下街を舞台に、「歩行者空間の新たなプランニング手法」を研究している筧主任研究員と「ICTを活用したエリアマネジメント」を推進している土肥研究員が、二人が目指す「使いたくなる楽しいウォーカブル空間づくり」について対談しました。

※TOD(Transit Oriented Development):公共交通機関の利用を前提に組み立てられた駅まち一体の都市開発

筧: 現行のTOD エリアの歩行者空間計画では、歩道幅員が歩行者量に対して充足しているかを中心に評価しています。しかし、最近のTOD空間には広場や沿道店舗があったりと多様化が進んでおり、その多様な空間を評価できないか?密度論にとどまらず賑やかさや快適さなどの評価指標を加えられないか?と考え研究を始めました。

研究のテーマは2つ。1 つは質的評価手法の検討で、渋谷、東京、大手町などの実際の空間について、にぎわいや快適さ、買い物のしやすさなどの主観的で感覚に基づいた評価を行い、通路の幅員や通行量、沿道の店舗種類などとの関係を分析しています。2 つ目は、質的評価を踏まえて計画された空間における歩行者の挙動を、シミュレーションを用いて可視化する手法を検討しています。TOD エリアの歩行者空間を計画する際の、空間構成や機能配置、計画された空間の評価にこの研究が貢献できると考えています。

研究のテーマは2つ。1 つは質的評価手法の検討で、渋谷、東京、大手町などの実際の空間について、にぎわいや快適さ、買い物のしやすさなどの主観的で感覚に基づいた評価を行い、通路の幅員や通行量、沿道の店舗種類などとの関係を分析しています。2 つ目は、質的評価を踏まえて計画された空間における歩行者の挙動を、シミュレーションを用いて可視化する手法を検討しています。TOD エリアの歩行者空間を計画する際の、空間構成や機能配置、計画された空間の評価にこの研究が貢献できると考えています。

土肥: 私は、経済活性化によるエリアの価値向上を図りたいと考えています。例えば地下街を対象に、カメラやセンサで収集した人流・属性データを用いて、人の行動や嗜好性を分析し、店舗集客とテナント売上の向上を実現するための施策検討支援を行っています。ある地下街を対象に、店舗前人流と来店客数の相関性を業種や曜日毎に分析したり、どのくらいの店舗前人流を店舗に取り込めているか(人流キャッチポテンシャル分析)、店舗配置のシミュレーションなどを検討しています。また、プロジェクターを用いて通路床面に動的な店舗案内広告を表示し、歩行者の反応や来店客数の変化を計測する実証実験も行いました。

筧: 案内誘導施策はどのくらいの範囲に表示できますか?近年、特に都内のTOD は大きくかつ複雑になってきているため、乗り換えも大変で大きな駅での乗り換えを避ける人もいると聞いています。プロジェクター照射による動線の誘導は、駅の利用のしやすさを助けてくれるのではと思います。

土肥: プロジェクターの設置さえできれば表示範囲はどこまでも拡張可能です。地下街での案内誘導の実証実験では、ピンポイントの床面広告では案内を伝えきれなかったので、連続的な表示が重要と考えています。また、子供は動く床面広告に気がつくと踏んで遊び始めたりします。楽しみながら通行できる空間があると通りたくなりますよね。例えば、複雑な駅では、床面の案内誘導を辿りゲーム感覚でクリアしていく仕掛けなども面白いかもしれません。

土肥: プロジェクターの設置さえできれば表示範囲はどこまでも拡張可能です。地下街での案内誘導の実証実験では、ピンポイントの床面広告では案内を伝えきれなかったので、連続的な表示が重要と考えています。また、子供は動く床面広告に気がつくと踏んで遊び始めたりします。楽しみながら通行できる空間があると通りたくなりますよね。例えば、複雑な駅では、床面の案内誘導を辿りゲーム感覚でクリアしていく仕掛けなども面白いかもしれません。

歩行者量=にぎわいや購買客の増加ではない。 歩行者の属性や目的意識を知ることが重要

筧 : 歩行空間の快適性の向上や計画的な店舗配置により、歩行者にとって使いたくなる楽しいウォーカブル空間を構築することで、沿道店舗の購買客増加に繋がり、それによって地下街が潤い歩行空間の管理に投資でき、さらに歩行空間がよくなるというのが理想的ですね。そういう面で、人流と店舗を繋げた実験はとても意味のあることだと思います。

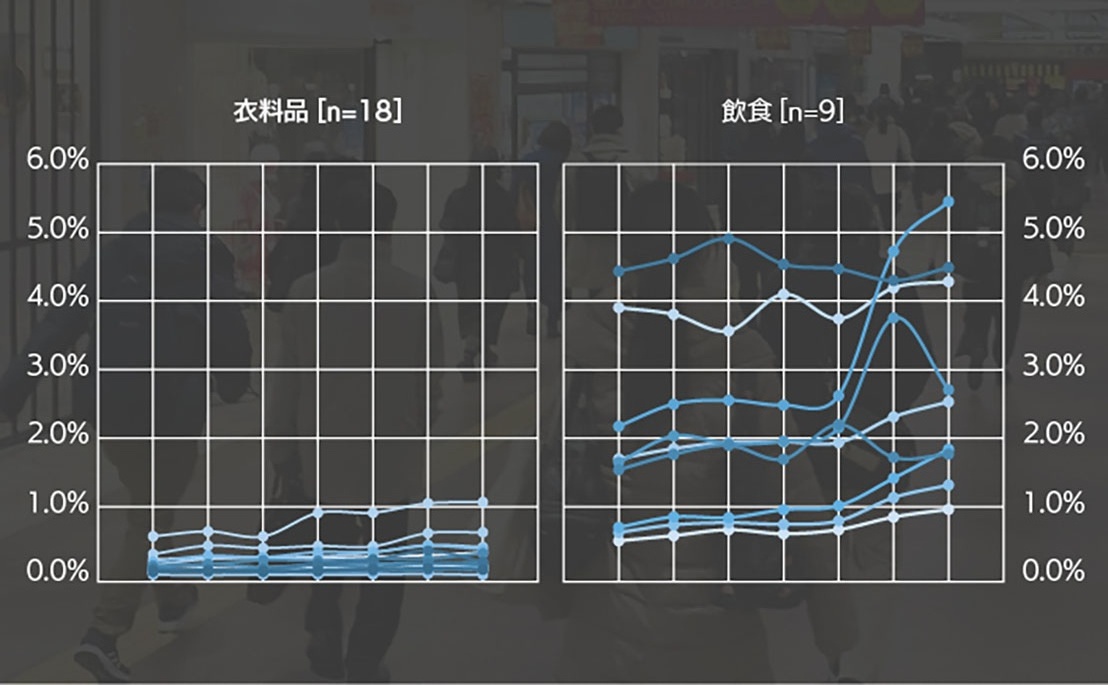

土肥 : ある地下街における人流と店舗の相関性分析で分かったことは、歩行者量の多い通路沿いの店舗では来客数が伸びていないということ。歩行者量の多いメイン通路は駅や目的地に向かう通行目的の人が多く、アパレルなどゆっくり見て回りたいようなお店はこういうメイン通路には適していないと考えられます。ちなみにこの地下街では、店舗前人流キャッチポテンシャルが高い店舗は、すべてサブ通路沿いでした。

筧 : そうですね。主観評価の質的指標と物理量の相関分析結果でも、歩行者が多いところや移動速度が速い通りでは「にぎわい」の指標と負の相関関係があることがわかりました。歩行者をたくさん通せば、その沿道が儲かるとか賑わうというわけではないという結果がお互いの研究で出ているのは非常に興味深いです。アパレル系店舗が沿道に張り付いていると移動しにくいという相関関係も出ているので、土肥さんの分析結果と傾向が同じですね。

筧 :今年は壁面の有効活用についても研究したいと考えていて、人通りの多い場所で人が歩く際の視線のあたる先をヒートマップ化することで、どの壁面に広告や誘導案内を出せばよく見られるのかがわかると思っています。定量化することで、平面的な歩行者空間活用だけでなく、立体的な活用を提案できるようにしたいと考えています。

土肥: 空間を定量化して立体的に活用できると、また色々なことができるようになって面白そうですね。私たちは現在、大手通信事業者で新規事業に取り組む方々と一緒に、広告価値の可視化と最適なタイミングでの広告配信を可能とする仕組みの構想検討を行っています。今年の春には、3Dホログラムサイネージでの映像配信と人流データを用いた広告媒体価値の定量化の実証実験「∞VISION」プロジェクトが実施されました。空間に浮かび上がるように見える3Dホログラムサイネージは、歩行者量の多い通路でもかなり目を引き、注目を集めていました。このような斬新な情報配信で、より多くの人を施設や店舗へ誘導し、売上向上への貢献やエリアの活性化を目指しています。

土肥: 空間を定量化して立体的に活用できると、また色々なことができるようになって面白そうですね。私たちは現在、大手通信事業者で新規事業に取り組む方々と一緒に、広告価値の可視化と最適なタイミングでの広告配信を可能とする仕組みの構想検討を行っています。今年の春には、3Dホログラムサイネージでの映像配信と人流データを用いた広告媒体価値の定量化の実証実験「∞VISION」プロジェクトが実施されました。空間に浮かび上がるように見える3Dホログラムサイネージは、歩行者量の多い通路でもかなり目を引き、注目を集めていました。このような斬新な情報配信で、より多くの人を施設や店舗へ誘導し、売上向上への貢献やエリアの活性化を目指しています。

まちの情報を見える化し、より安全に、より快適に。分野を横断したコラボで新たなチャレンジを。

土肥: コロナ禍で密を避けるために混雑度を可視化する取組みも行われていますが、休憩スポットや広場の混雑度情報を提供し誘導することで、利用者は気持ちよく休憩できるスポットを見つけることができます。安心できる休憩スペースとまちのにぎわいや活性化を両立しようと、今年は駅周辺エリア一体を対象として「食」×「人流」×「モビリティ」をテーマにした研究にチャレンジしようと思っています。

筧: 駅構内や地下街だけでなく、駅周辺でもいろいろな空間で取組めそうですね。社内に、自動車や歩行者の通行量、天候などの環境要因と組み合わせた街路マネジメントシステムを導入して街路・公共空間をフレキシブルに活用するという取組みや移動と空間の革新によるマルチハブステーションのデザインなどを研究している研究員などもいるので、コラボレーションすることでさらに面白いことができそうですね。

土肥: 分野を横断した多種多様な研究や企業とコラボすることで、これまでにないようなまちが生まれていきそうですね。新しいことにどんどんチャレンジしていきましょう。

筧: 駅構内や地下街だけでなく、駅周辺でもいろいろな空間で取組めそうですね。社内に、自動車や歩行者の通行量、天候などの環境要因と組み合わせた街路マネジメントシステムを導入して街路・公共空間をフレキシブルに活用するという取組みや移動と空間の革新によるマルチハブステーションのデザインなどを研究している研究員などもいるので、コラボレーションすることでさらに面白いことができそうですね。

土肥: 分野を横断した多種多様な研究や企業とコラボすることで、これまでにないようなまちが生まれていきそうですね。新しいことにどんどんチャレンジしていきましょう。