住宅エネルギー消費の約30%を占めているのが暖冷房です。建築・都市の省エネルギーの専門家である近藤主任研究員と落合研究員が、自身の家づくりの経験を踏まえ、省エネ住宅づくりを考えている方へのおすすめ情報について対談しました。

快適な省エネ住宅を建てるための重要な柱 「高気密・高断熱」、「日射遮蔽」、「高効率」

近藤: 自宅を新築する際は省エネ住宅を建てたいと昔から考えていたのですが、昨年ついに実行しました。省エネ住宅の重要な柱となる「高気密・高断熱」、「日射遮蔽」、「高効率」を意識した設計としました。まずは、家を高気密・高断熱にし、夏の日射も遮蔽して、暖房冷房の負荷をできるだけ少ない状態にし、その上で、高効率な機器を採用するという鉄則に沿った計画としました。給湯に関しても節湯水栓等を利用して、そもそも使うお湯の量を少なくした状態で、高効率給湯機を採用しました。

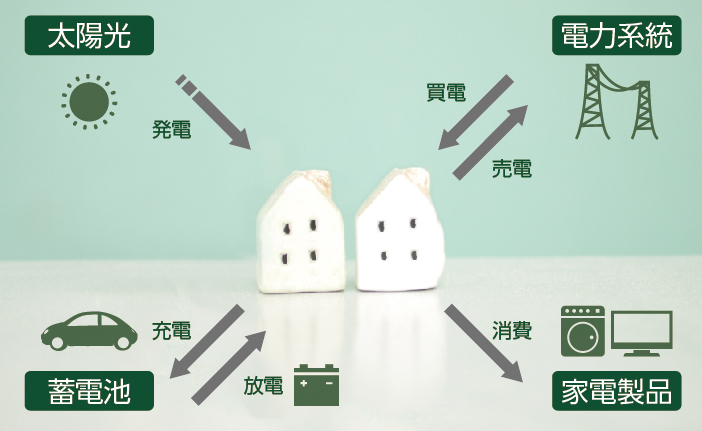

省エネの他我が家は、健康で快適な空間づくり、新しい生活様式への対応と、レジリエンスの強化を目指しました。具体的に採用した主な手法は、樹脂窓、外ブラインド、全熱交換換気付き全館空調システム、温度差自然換気、全灯LED照明、照明・水栓のセンサー制御、簡易V2Hシステムによる非常時の電源確保などです。

落合: わたしも昨年自宅が完成しました。当初リフォームするつもりで中古住宅を購入したのですが、冬場の室内が驚くほど寒くて、「はたしてここが快適な家になるのだろうか?」という疑問がわいてきて・・・。温熱環境の専門家でもありますし「暖かい家に住みたい!」という個人の想いもあり、リフォームではなく建て替えるという選択をしました。建て替えるのであれば、現在の省エネ基準ではなく30年後も次の世代に「暖かいから住み続けられる」と思われるようなグレードを目指しました。そのため、①家の断熱性能を高める、②住宅で一番エネルギーを使っている給湯消費エネルギーを減らすためにハイブリッド給湯器を選択する、この2点を最重要ポイントとして快適性と省エネ性を両方実現させようというのがコンセプトでした。

我が家もそうですが、近藤さんのお宅も密集した住宅地でしたよね。住宅が密集していると、北側斜線制限などの影響で南向きの屋根を大きくできず、十分なソーラーパネルを乗せることができないので、ZEH※1を目指すのが難しい。そうなると、より高気密・高断熱がポイントになります。気密・断熱性能を高めると、熱が逃げにくくなる分、夏の夜間などで外気温が低い場合にエネルギー消費量が多くなってしまうことがあるので、夏は窓からの日射をいかにカットするかの工夫も重要になりますね。

近藤: 日射遮蔽は重要です。夏は日射を遮り、冬は日射を取込むためには、庇が有効です。夏は太陽高度が高く庇で日射が遮られ、冬は太陽高度が低いので日射が室内に入ってきます。ただ、最近の住宅の標準仕様では庇が短く日射を遮るのが難しいため、日射取得型のLow-Eガラスや外ブラインドを利用するのがおすすめです。外ブラインドは費用はやや高いですが、我が家は場所によってシャッターと外ブラインドを使い分けることでバランスをとりました。外ブラインドについては、メーカーと共同研究しているので、空調や自然換気と連動し、ライフスタイルを考慮した開閉の自動制御なども含めて、今後開発・効果検証していきます。また、トリプルガラスの樹脂窓も良いと思います。窓の断熱は省エネ効果が大きいだけでなく、室内の温度環境も快適になり、冬の結露も防止できるのでおすすめです。

省エネの他我が家は、健康で快適な空間づくり、新しい生活様式への対応と、レジリエンスの強化を目指しました。具体的に採用した主な手法は、樹脂窓、外ブラインド、全熱交換換気付き全館空調システム、温度差自然換気、全灯LED照明、照明・水栓のセンサー制御、簡易V2Hシステムによる非常時の電源確保などです。

落合: わたしも昨年自宅が完成しました。当初リフォームするつもりで中古住宅を購入したのですが、冬場の室内が驚くほど寒くて、「はたしてここが快適な家になるのだろうか?」という疑問がわいてきて・・・。温熱環境の専門家でもありますし「暖かい家に住みたい!」という個人の想いもあり、リフォームではなく建て替えるという選択をしました。建て替えるのであれば、現在の省エネ基準ではなく30年後も次の世代に「暖かいから住み続けられる」と思われるようなグレードを目指しました。そのため、①家の断熱性能を高める、②住宅で一番エネルギーを使っている給湯消費エネルギーを減らすためにハイブリッド給湯器を選択する、この2点を最重要ポイントとして快適性と省エネ性を両方実現させようというのがコンセプトでした。

我が家もそうですが、近藤さんのお宅も密集した住宅地でしたよね。住宅が密集していると、北側斜線制限などの影響で南向きの屋根を大きくできず、十分なソーラーパネルを乗せることができないので、ZEH※1を目指すのが難しい。そうなると、より高気密・高断熱がポイントになります。気密・断熱性能を高めると、熱が逃げにくくなる分、夏の夜間などで外気温が低い場合にエネルギー消費量が多くなってしまうことがあるので、夏は窓からの日射をいかにカットするかの工夫も重要になりますね。

近藤: 日射遮蔽は重要です。夏は日射を遮り、冬は日射を取込むためには、庇が有効です。夏は太陽高度が高く庇で日射が遮られ、冬は太陽高度が低いので日射が室内に入ってきます。ただ、最近の住宅の標準仕様では庇が短く日射を遮るのが難しいため、日射取得型のLow-Eガラスや外ブラインドを利用するのがおすすめです。外ブラインドは費用はやや高いですが、我が家は場所によってシャッターと外ブラインドを使い分けることでバランスをとりました。外ブラインドについては、メーカーと共同研究しているので、空調や自然換気と連動し、ライフスタイルを考慮した開閉の自動制御なども含めて、今後開発・効果検証していきます。また、トリプルガラスの樹脂窓も良いと思います。窓の断熱は省エネ効果が大きいだけでなく、室内の温度環境も快適になり、冬の結露も防止できるのでおすすめです。

落合: 設計者と目標を共有し、それに見合う窓の種類や壁断熱などを選ぶことも重要ですね。その上で気密性・断熱性試験を実施して、検証するのがよいと思います。施工のクオリティアップにつながり、結果として我が家もシミュレーションより良い数値が得られたので満足しています。

あとは太陽光発電。最近は売電価格が低下していますが、パネルの価格は下がってきているので、メリットは十分にあります。容量が小さくても、出力2kW程度を設置できれば、昼間の電力需要は賄うことができる場合が多いです。

近藤: 我が家も、UA値※2、C値※3、BEI※4、CASBEE戸建※5の目標値を設定し、設計者と共有して、目標を達成する方法を検討しました。具体的な目標数値があると、どこまでの省エネ手法を採用したらよいかの判断ができるので良いと思います。

あとは太陽光発電。最近は売電価格が低下していますが、パネルの価格は下がってきているので、メリットは十分にあります。容量が小さくても、出力2kW程度を設置できれば、昼間の電力需要は賄うことができる場合が多いです。

近藤: 我が家も、UA値※2、C値※3、BEI※4、CASBEE戸建※5の目標値を設定し、設計者と共有して、目標を達成する方法を検討しました。具体的な目標数値があると、どこまでの省エネ手法を採用したらよいかの判断ができるので良いと思います。

家を建てるパートナー選び

近藤: 家を建てる際、どこに頼むかも重要な選択の一つでしたが、どうしましたか?わたしは、専門外である構造やデザインに関して一定の水準を確保でき、アフターケアもしっかりしている安心感があったためハウスメーカーを選びました。ハウスメーカーの中でも、間取りやデザインで、わたしが要望した通りではなく、それを上回る提案をしてくれる会社を選びました。

落合: わたしは地場の工務店を選びました。同等のものを作るのにコスト的にリーズナブルで自由度が高いと感じていたことと、高気密・高断熱に自信と熱意のある社長と職人さんが最初から最後まで付き合ってくれる、そういったところが魅力でした。省エネ住宅に対する想いを共感でき、一緒に家づくりしたいと思えるパートナーを見つけることが、工務店にしてもハウスメーカーにしても大切ですね。

落合: わたしは地場の工務店を選びました。同等のものを作るのにコスト的にリーズナブルで自由度が高いと感じていたことと、高気密・高断熱に自信と熱意のある社長と職人さんが最初から最後まで付き合ってくれる、そういったところが魅力でした。省エネ住宅に対する想いを共感でき、一緒に家づくりしたいと思えるパートナーを見つけることが、工務店にしてもハウスメーカーにしても大切ですね。

工夫しながら楽しく省エネ住宅をつくる

近藤: 家づくりをしてみて思ったことは、建築主もある程度は省エネ住宅の知識を知っておくことが大切だということです。デザインも重要ですが、省エネ性能の低い住宅だと、暖冷房のエネルギー代が多くかかったり、室内環境が悪く、住む人の健康に影響することもあるので、省エネ性能にも注目してほしいと思います。今後はこの経験を生かし都市型住宅をターゲットとして、汎用型の次世代住宅のモデルを作り、省エネ、健康、安心・安全、新しい生活様式への対応、レジリエンス強化を盛り込んだ戸建て住宅のコンセプトを提案・実現していきたいと思っています。

落合: 省エネ設計を突き詰めていくと、住宅そのものの性能は高止まりする一方で、コンセントにつなぐ家電製品等の消費電力の占める割合が大きくなります。HEMS※6を住宅に設置すると、洗濯乾燥機がいかにエネルギーを使うか気づいたり、エアコンの消し忘れを発見したりすることができるのでおすすめです。エネルギー使用状況をリアルタイムで見て、自分の心地よさとバランスをとりながら暮らし方を工夫していくことが今後はより重要になってくると思います。住宅の設計は人生で一度あるかないかの大イベントだと思うので、省エネ性能も素敵な空間づくりも、思う存分楽しんで時間をかけて納得できるものをつくってほしいと思います。

落合: 省エネ設計を突き詰めていくと、住宅そのものの性能は高止まりする一方で、コンセントにつなぐ家電製品等の消費電力の占める割合が大きくなります。HEMS※6を住宅に設置すると、洗濯乾燥機がいかにエネルギーを使うか気づいたり、エアコンの消し忘れを発見したりすることができるのでおすすめです。エネルギー使用状況をリアルタイムで見て、自分の心地よさとバランスをとりながら暮らし方を工夫していくことが今後はより重要になってくると思います。住宅の設計は人生で一度あるかないかの大イベントだと思うので、省エネ性能も素敵な空間づくりも、思う存分楽しんで時間をかけて納得できるものをつくってほしいと思います。

※1:ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅

※2:UA値(外皮平均熱貫流率)

住宅の内部から外壁や窓などの外皮を通過して外部へ逃げる熱量を外皮面積で割った値

※3:C値(相当隙間面積)

建物の気密性能の指標で、建物全体にある隙間面積を延床面積で割った値

※4:BEI

省エネルギー性能を評価する指標で、対象建物の設計一次エネルギー消費量を、基準一次エネルギー消費量で割った値

※5:CASBEE

戸建戸建住宅の設計内容の総合的な環境性能評価

※6:HEMS(Home Energy Management System)

家庭で使うエネルギーを節約するために、電気やガスなどの使用量をモニター画面などで「見える化」したり、家電機器を「自動制御」したりする管理システム

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅

※2:UA値(外皮平均熱貫流率)

住宅の内部から外壁や窓などの外皮を通過して外部へ逃げる熱量を外皮面積で割った値

※3:C値(相当隙間面積)

建物の気密性能の指標で、建物全体にある隙間面積を延床面積で割った値

※4:BEI

省エネルギー性能を評価する指標で、対象建物の設計一次エネルギー消費量を、基準一次エネルギー消費量で割った値

※5:CASBEE

戸建戸建住宅の設計内容の総合的な環境性能評価

※6:HEMS(Home Energy Management System)

家庭で使うエネルギーを節約するために、電気やガスなどの使用量をモニター画面などで「見える化」したり、家電機器を「自動制御」したりする管理システム