なぜ今「グリーンインフラ」なのか?

皆さんは緑を見て癒されると感じることはありますか?都市の緑には癒しの効果はもちろん、不動産価値の向上1)や自殺率の低下(QOLの向上)2)などの効果があることが最近の研究で明らかになりつつあります。

「グリーンインフラ」は、このような緑のもつ多面的な効果を都市のインフラとして有効活用するという米国で始まった概念を称したものです。米国では主に下水道管をはじめとする社会インフラの再整備コストの縮減と長寿命化、および水質浄化を図ることを目的としてスタートしましたが、欧州に広がった際に生態系サービスの維持・形成に主眼が移るなど、その土地の特性に応じた概念となっています。気候変動対策としても注目されており、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)3)でも、技術的に可能で、費用対効果が高まりつつあり、世論の支持を得ている緩和策のひとつとして、都市グリーンインフラについて言及されています。

一方、日本では「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組」4)と定義されており、国土交通省を中心として積極的に推進されています。グリーンインフラという言葉が日本の政府文書で初めて登場したのは、第二次国土形成計画(2015年8月閣議決定)であり、比較的新しい考え方といえます。

グリーンインフラの効果は多面的で、生物の生息の場の提供、雨水の敷地外への流出抑制、良好な景観形成などがあります。今回は、近年熱中症の増加が問題になる都市の熱環境に着目して「まちなかの暑さ対策」としてのグリーンインフラに注目したいと思います。

「グリーンインフラ」は、このような緑のもつ多面的な効果を都市のインフラとして有効活用するという米国で始まった概念を称したものです。米国では主に下水道管をはじめとする社会インフラの再整備コストの縮減と長寿命化、および水質浄化を図ることを目的としてスタートしましたが、欧州に広がった際に生態系サービスの維持・形成に主眼が移るなど、その土地の特性に応じた概念となっています。気候変動対策としても注目されており、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)3)でも、技術的に可能で、費用対効果が高まりつつあり、世論の支持を得ている緩和策のひとつとして、都市グリーンインフラについて言及されています。

一方、日本では「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組」4)と定義されており、国土交通省を中心として積極的に推進されています。グリーンインフラという言葉が日本の政府文書で初めて登場したのは、第二次国土形成計画(2015年8月閣議決定)であり、比較的新しい考え方といえます。

グリーンインフラの効果は多面的で、生物の生息の場の提供、雨水の敷地外への流出抑制、良好な景観形成などがあります。今回は、近年熱中症の増加が問題になる都市の熱環境に着目して「まちなかの暑さ対策」としてのグリーンインフラに注目したいと思います。

緑があるとなぜ暑さが和らぐのか?

夏の暑いときに、樹木の多い通りを歩くと暑さが和らぐと感じることがあると思います。そもそも、なぜ緑があると涼しく感じるのでしょうか?これは樹冠が日射を遮ることにより、人へ直接あたる日射量が低減されることや、陰になる路面・壁面温度の上昇が抑制され下からの照り返しも低減することが大きな要因です。

さらに、他の一般的な日射遮蔽物(例えば屋根やテント等)と比較して、緑葉には優れている点があります。まず、葉で蒸散が行われており、蒸散するときに潜熱が奪われることによってまわりから熱を奪います。よく潅水されたケヤキ(都市樹木として一般的に用いられる)の蒸散による冷却能力は日中最大2 kW/本に達するという報告5)もあります。これは家庭用のルームエアコンの能力に匹敵します。

さらに、葉の大きさにも秘密があります。都市樹木の葉の大きさは数cm~10cm程度でひとつひとつが小さいという特徴があります。これにより、葉と空気の間で熱のやりとりが活発になり、葉の熱がすぐに空気に逃げていくことができます。6)

さらに、他の一般的な日射遮蔽物(例えば屋根やテント等)と比較して、緑葉には優れている点があります。まず、葉で蒸散が行われており、蒸散するときに潜熱が奪われることによってまわりから熱を奪います。よく潅水されたケヤキ(都市樹木として一般的に用いられる)の蒸散による冷却能力は日中最大2 kW/本に達するという報告5)もあります。これは家庭用のルームエアコンの能力に匹敵します。

さらに、葉の大きさにも秘密があります。都市樹木の葉の大きさは数cm~10cm程度でひとつひとつが小さいという特徴があります。これにより、葉と空気の間で熱のやりとりが活発になり、葉の熱がすぐに空気に逃げていくことができます。6)

デジタル技術によるグリーンインフラの検討

緑のメリットを活かすためには、建物や公園の計画段階からこの効果を把握することが重要になります。そのための取り組みとして、デジタル技術を活用したグリーンインフラの効果の定量的把握が試みられています。デジタル空間上に建物や緑を3次元で再現し、物理法則にもとづくシミュレーションを行うことで、グリーンインフラが温熱環境を改善する効果を再現することができます。緑の効果をより正確に再現するためには、SPACモデルとよばれる、地表 (Surface) —植物 (Plant) —大気 (Air)の相互作用を3次元で再現することが望まれます。近年欧米を中心に利用されているシミュレーションツールのひとつに「Envi-met」があります。1998年にドイツのMichael Bruse教授(ルール大学ボーフム)によって開発され、いまでは緑の温熱環境の評価に国際的に最もよく利用されているツールとなっています。

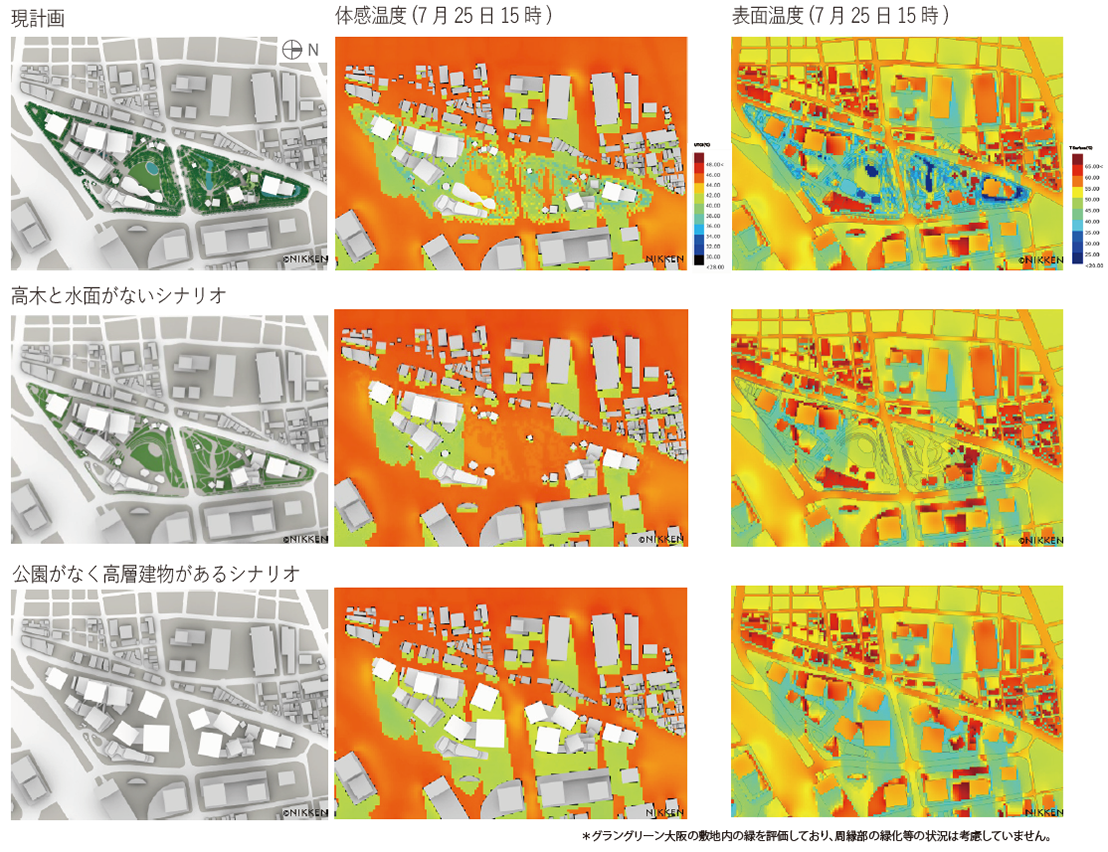

日建設計総合研究所では、日建設計と共同で大阪駅前の新しいまちづくりプロジェクトである「グラングリーン大阪」の緑の温熱環境の改善効果の定量的な把握のために、「Envi-met」を用いた検討を行いました。「現計画シナリオ」「高木と水面がないシナリオ」で温熱環境をシミュレーションし、夏期代表日における各シナリオの体感温度と表面温度を可視化しました。その結果、「現計画シナリオ」では夏の日射の厳しい時間帯(15時)で高木がある場所では、緑陰等の効果により体感温度(UTCI)が4–6℃、 表面温度が13–16℃程度下がることが確認され、緑が温熱環境の改善に大きく寄与していることが定量化できました。

2023年9月に国土交通省から公表された、「グリーンインフラ推進戦略2023」では「デジタルの視点」からグリーンインフラを進めることが明記され、「Envi-met」のようなシミュレーションツールを活用したグリーンインフラのデジタルツイン技術はますます重要になってくるでしょう。

日建グループでは、本年9月6日に先行開業した「グラングリーン大阪」においてランドスケープ・建築設計、都市計画に加え、事業全体のデザイン統括を担当しています。その一環として、緑がもたらす環境価値を包括的かつ視覚的に評価し、本質的な役割を可視化する手法を「みどりのものさし」として策定しました。本コラムで紹介した温熱環境のシミュレーションも含まれているため、以下のプレスリリースからぜひご覧ください。

プレスリリースリンク:https://www.nikken.jp/ja/news/press_release/2024_07_17.html

日建グループでは、本年9月6日に先行開業した「グラングリーン大阪」においてランドスケープ・建築設計、都市計画に加え、事業全体のデザイン統括を担当しています。その一環として、緑がもたらす環境価値を包括的かつ視覚的に評価し、本質的な役割を可視化する手法を「みどりのものさし」として策定しました。本コラムで紹介した温熱環境のシミュレーションも含まれているため、以下のプレスリリースからぜひご覧ください。

プレスリリースリンク:https://www.nikken.jp/ja/news/press_release/2024_07_17.html

参考文献

- Geoffrey H. Donovan, David T. Butry, Trees in the city: Valuing street trees in Portland, Oregon, Landscape and Urban Planning, Volume 94, Issue 2, 2010, Pages 77-83, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.07.019.

- Marco Helbich, Derek de Beurs, Mei-Po Kwan, Rory C O'Connor, Peter P Groenewegen, Natural environments and suicide mortality in the Netherlands: a cross-sectional, ecological study, The Lancet Planetary Health, Volume 2, Issue 3, 2018, Pages e134-e139, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30033-0.

- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第3作業部会報告書

- 国土交通省 グリーンインフラ推進戦略2023

- 清野 友規, 浅輪 貴史, 梅干野 晁, 清水 克哉, 都市緑化樹木を対象とした大型重量計による単木蒸散量の計測と樹木の形態的・生理的特徴に基づく分析, 日本建築学会環境系論文集, 2015, 80 巻, 713 号, p. 599-608, https://doi.org/10.3130/aije.80.599

- S. Sakai, M. Nakamura, K. Furuya, N. Amemura, M. Onishi, I. Iizawa, J. Nakata, K. Yamaji, R. Asano, K. Tamotsu, Sierpinski's forest: New technology of cool roof with fractal shapes, Energy and Buildings, Volume 55, 2012, Pages 28-34, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.052.