2024年には「水素社会推進法」が成立するなど、私たちの社会や生活のなかで「水素をどのように活用するか」が大きな関心を集めています。水素を活用したエネルギーマネジメントのニーズが高まるなか、日建設計総合研究所(NSRI)ではどのような取り組みが行われているのか、 河野 匡志 執行役員 に話を聞きました。

CO2フリーな蓄エネルギー 「水素」が変える未来

中川: 水素を利用しようという社会的な動きはどのように展開されてきたのでしょうか。

河野: 水素は、昔から活用されているものですが、これまでは、副生水素と呼ばれる水素が(工場の製造プロセスで生じる水素)工場内の燃料として使用されてきました。その後、燃料電池の開発など水素に関する様々な技術が開発され、工場以外の用途でも使われるようになってきました。最近では、燃料電池バス、フォークリフト、ゴミ収集車の燃料など、交通分野での活用も進んでいます。また、「水素基本戦略」など国による後押しもあり、火力発電所などの代替燃料として将来の大規模利用に向けた検討も進められるようになり、水素サプライチェーンを拡大していく流れが整いつつあります。

河野: 水素は、昔から活用されているものですが、これまでは、副生水素と呼ばれる水素が(工場の製造プロセスで生じる水素)工場内の燃料として使用されてきました。その後、燃料電池の開発など水素に関する様々な技術が開発され、工場以外の用途でも使われるようになってきました。最近では、燃料電池バス、フォークリフト、ゴミ収集車の燃料など、交通分野での活用も進んでいます。また、「水素基本戦略」など国による後押しもあり、火力発電所などの代替燃料として将来の大規模利用に向けた検討も進められるようになり、水素サプライチェーンを拡大していく流れが整いつつあります。

中川: 水素にはどのような特徴がありますか。

河野: 水素は燃焼に伴ってCO2を排出しないことから、化石燃料の代替燃料として着目されています。また再生可能エネルギー(以下、再エネ)を用いて、水電気分解することで、CO2フリー水素も製造することが可能で、電池と異なり長期の貯蔵に適している点にも着目されています。最近の再エネ普及に伴って生じた再エネ余剰電力を使って水素を製造して蓄ガスし、利活用に用いるなど、蓄電池と違った使い方ができます。これらのことから、化石燃料の約9割を輸入に依存する日本にとって、国産のエネルギーになり得るというエネルギーでもあります。

中川: クリーンなだけでなく、エネルギー自給という視点でも重要ですね。水素の可能性を感じます。

河野: 水素は燃焼に伴ってCO2を排出しないことから、化石燃料の代替燃料として着目されています。また再生可能エネルギー(以下、再エネ)を用いて、水電気分解することで、CO2フリー水素も製造することが可能で、電池と異なり長期の貯蔵に適している点にも着目されています。最近の再エネ普及に伴って生じた再エネ余剰電力を使って水素を製造して蓄ガスし、利活用に用いるなど、蓄電池と違った使い方ができます。これらのことから、化石燃料の約9割を輸入に依存する日本にとって、国産のエネルギーになり得るというエネルギーでもあります。

中川: クリーンなだけでなく、エネルギー自給という視点でも重要ですね。水素の可能性を感じます。

NSRIの挑戦、 「作る・運ぶ」から「使う」へ

中川 : NSRIは、どのような経緯で水素の業務に取り組みはじめたのでしょうか。

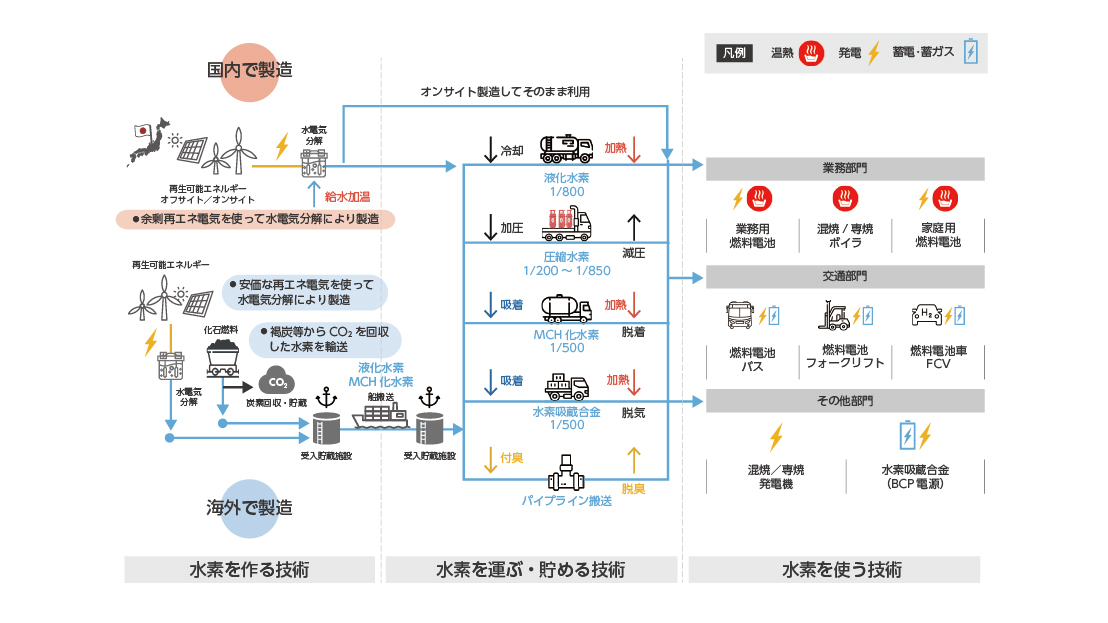

河野 :NSRIでは、2016年あたりから本格的に水素関連の業務に取り組んでいます。当時は、「東京オリンピック2020」において水素エネルギーの活用がテーマになっていたこともあり、水素の製造や運搬だけでなく「どのように使うか」という需要想定も含めた業務の相談があったことがきっかけになっています。多岐にわたる具体的な検討を踏まえて、水素を「作る、運ぶ・貯める、使う」という、サプライチェーン全体を俯瞰した検討を実施できたことは良い経験になりました。

河野 :NSRIでは、2016年あたりから本格的に水素関連の業務に取り組んでいます。当時は、「東京オリンピック2020」において水素エネルギーの活用がテーマになっていたこともあり、水素の製造や運搬だけでなく「どのように使うか」という需要想定も含めた業務の相談があったことがきっかけになっています。多岐にわたる具体的な検討を踏まえて、水素を「作る、運ぶ・貯める、使う」という、サプライチェーン全体を俯瞰した検討を実施できたことは良い経験になりました。

中川: NSRIの水素業務のなかで、代表的な実績を教えてください。

河野: 水素に関する主な実績は、事例や技術等の調査と建物・エリアでの実際の利用を想定した水素需要量の想定や製造・輸送・貯蔵を含めたコスト試算等になります。例えば、水素をサプライチェーンという視点で区分して、ヒアリング調査や国内外の事例調査を行っています。海外の調査では、ドイツやブルネイ等を視察し、水素に取り組む背景、水素の製造方法やその活用例や補助金制度など調査をしました。国内の調査では、メーカーへのヒアリングを通じて水素を利用する機種や導入コスト、建物やエリアなどへの適用方法などの調査を行っています。

また、再開発エリア、空港施設、熱供給プラントなど具体的な対象エリア・建物における調査・分析なども行っています。例えば、都市ガスを利用している熱供給施設において、水素を直接燃焼する設備を一部適用し、熱(蒸気や温水)のカーボンニュートラル化を見据えたロードマップ検討等を行っています。現時点では、まだまだ課題が多いですが、水素エネルギーには技術の進展によるコストダウンなど期待が大きいです。

河野: 水素に関する主な実績は、事例や技術等の調査と建物・エリアでの実際の利用を想定した水素需要量の想定や製造・輸送・貯蔵を含めたコスト試算等になります。例えば、水素をサプライチェーンという視点で区分して、ヒアリング調査や国内外の事例調査を行っています。海外の調査では、ドイツやブルネイ等を視察し、水素に取り組む背景、水素の製造方法やその活用例や補助金制度など調査をしました。国内の調査では、メーカーへのヒアリングを通じて水素を利用する機種や導入コスト、建物やエリアなどへの適用方法などの調査を行っています。

また、再開発エリア、空港施設、熱供給プラントなど具体的な対象エリア・建物における調査・分析なども行っています。例えば、都市ガスを利用している熱供給施設において、水素を直接燃焼する設備を一部適用し、熱(蒸気や温水)のカーボンニュートラル化を見据えたロードマップ検討等を行っています。現時点では、まだまだ課題が多いですが、水素エネルギーには技術の進展によるコストダウンなど期待が大きいです。

補助金の活用や地産地消でコスト対策を

中川: 調査から実際の利用を想定した業務に移行してきましたが、大規模な需要においても水素を適用するにはまだハードルがあるのですね。

河野: 課題は主に3つあります。1つ目は水素に関するコストが高いこと、2つ目はサプライチェーンの構築が途上であること、3つ目は法的な制約が多いことです。

現時点では需要規模の大小に関わらずコストメリットが得られにくいため、ビジネスではなく、実証的要素が強くなっています。オンサイトで水素を製造して使用する場合は、小規模になりますし、大規模な利用の場合は、輸送コストがかかるため補助金などの活用も前提になります。このため、国の支援策として、大規模な需要から拠点整備支援や水素を都市ガスと同等の価格に低減する値差支援などの対策を進め、サプライチェーンを構築することが重要になると思います。

また、「高圧ガス保安法」をはじめ、様々な法規制等の緩和も併せて検討しつつ、水素が身近なエネルギーとして普及するまでに時間がかかりますが、動向を注視していきたいと思います。

中川: 大規模な需要創出以外に、水素の活用が身近に感じられた事例はありますか?

河野: あるメーカーの製品で、信号機に水素ボンベを用いた燃料電池を搭載し、災害時のみ信号の電源として発電利用する事例があります。長期間の貯蔵ロスがなく、高コストの水素ガスを非常時のみの利用に限定し、停電時に必要となる交通誘導員の人件費抑制に繋げており、現時点では水素の特徴を活かしたユニークな取り組みだと思います。

領域を超えて、「使う」側に立つNSRIの提案

中川: 水素を活用してカーボンニュートラルを目指すクライアントに対して、NSRIはどのような強みを発揮できるでしょうか?

河野: 水素を使う側の視点でアドバイスできることが最大の強みです。具体的には、水素から生まれる電気や熱といったエネルギーを、建物やエリアにおいて、どのような規模や方法で、どのくらいの量やコストで賄うかなど、試算検討を行うノウハウがあります。また、電気や都市ガスと水素とのランニングコスト比較、補助金の活用想定などを組み込むことも可能です。さらにNSRIでは、都市、環境、交通の3つの領域を組み合わせて検討・提案することが可能です。たとえば、GIS(地理情報システム)を活用した水素ステーションの設置検討では、交通分野と都市分野との協力体制を作って対応するなど、クライアントのニーズに応じて内部連携ができる点も強みです。それによって空港施設や熱供給施設など、多様なスケールでのコンサルティングが可能になります。

中川: 最後に、脱炭素社会に向けた水素利用に関して、NSRIは何を検討・提案していくことが求められますか。

河野: 水素も再エネも同様に、カーボンニュートラルや脱炭素という大きな課題を解決する手段の一つです。国のエネルギー基本計画に紐付きながらも、水素そのものを目的化するのではなく、大きな目標に向けた議論を踏まえて、具体の計画の中で新しい技術として取り入れていくことが重要と考えます。水素の価格や技術動向を注視しつつ、ニーズとコストのバランスを見極めていくための検討と提案がNSRIの仕事として求められると思います。