日建設計総合研究所(NSRI)では、社会課題解決のために自主的・戦略的に研究を行うことが出来る仕組み『自主研究』に取り組んでいます。その自主研究の中からピックアップしてご紹介する第9弾です。興味がある、協働したい、という方からのご連絡をお待ちしております。

これからのサウナのあるべき姿を考える

近年、温浴市場が縮小トレンドにある(注1)中で、サウナ施設の利用者は比較的堅調に推移しており(注2)、首都圏では若年層の牽引によりブームの様相を呈しています(注3)。このブームの中でサービスやあり方が大きく変化しているサウナ施設は、都市生活者にとって新しい形態のコミュニケーションとウェルネスを提供する場として注目を浴びています。しかし現在に至るまで、利用効果に関する調査研究(注4)等は報告がありますが、どのようにサウナ施設が利用されているか、またどのような人がサウナを利用しているのかについての都市生活者の視点からの報告は少なく、サウナの今後を占う基礎的な情報が不足している状況でした。そこで、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の居住者・在勤者を対象にwebアンケートを実施し、サウナ施設の利用実態、及び利用者の個人特性を調査しました。

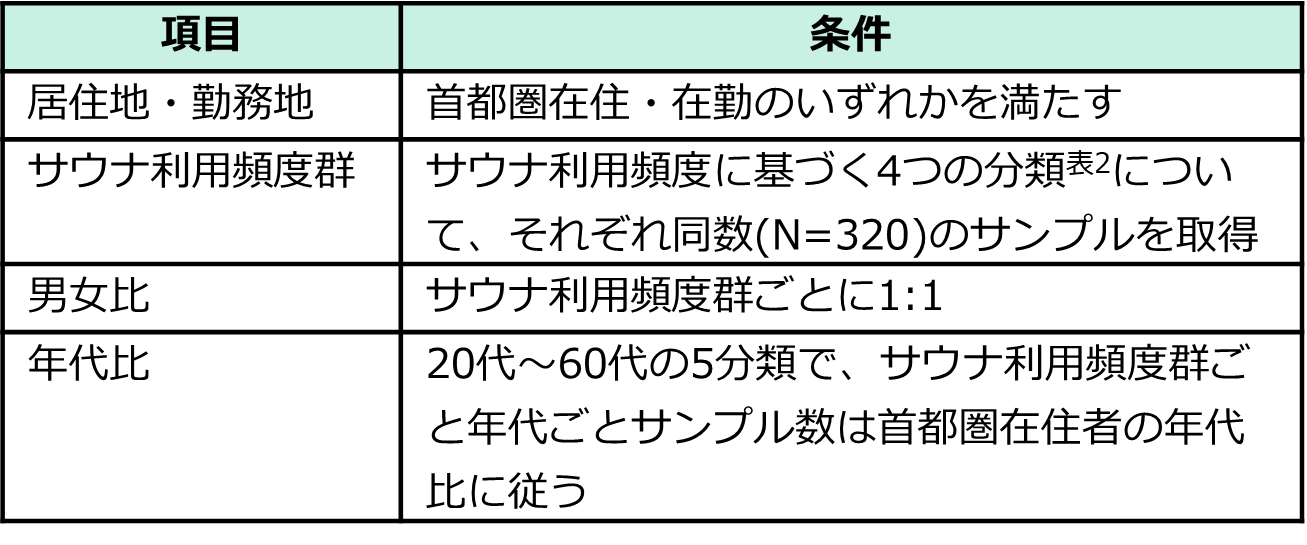

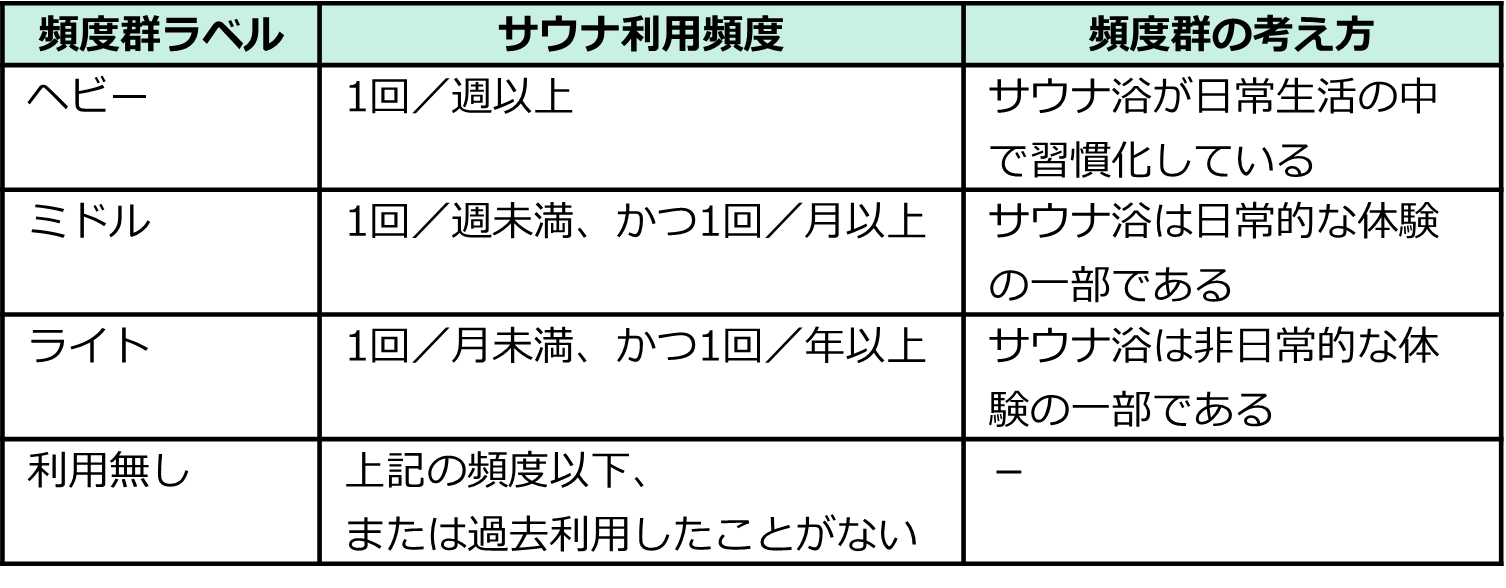

アンケート調査の概要

まずプレアンケートを実施し、居住地・勤務地、サウナ利用頻度、性別、及び年代を基にスクリーニングを行うことで、下記のアンケート対象群(N=1280)を構成しました。

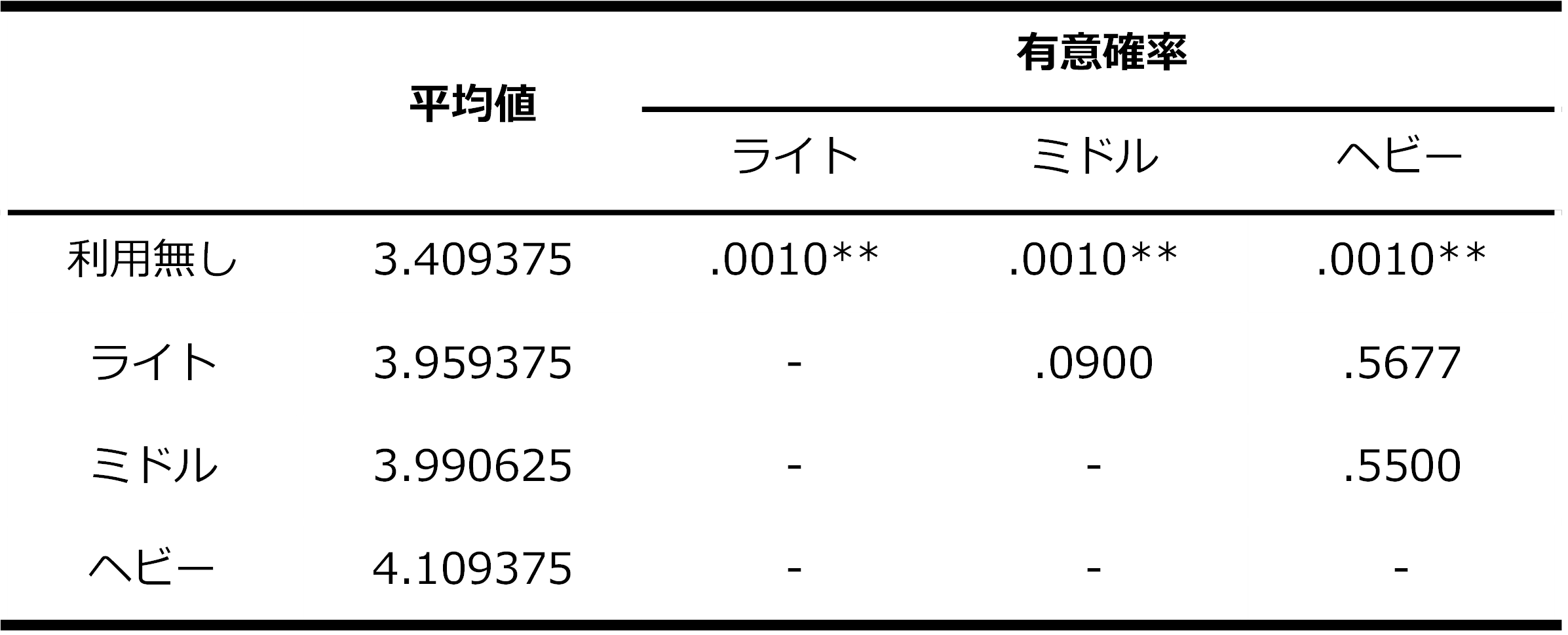

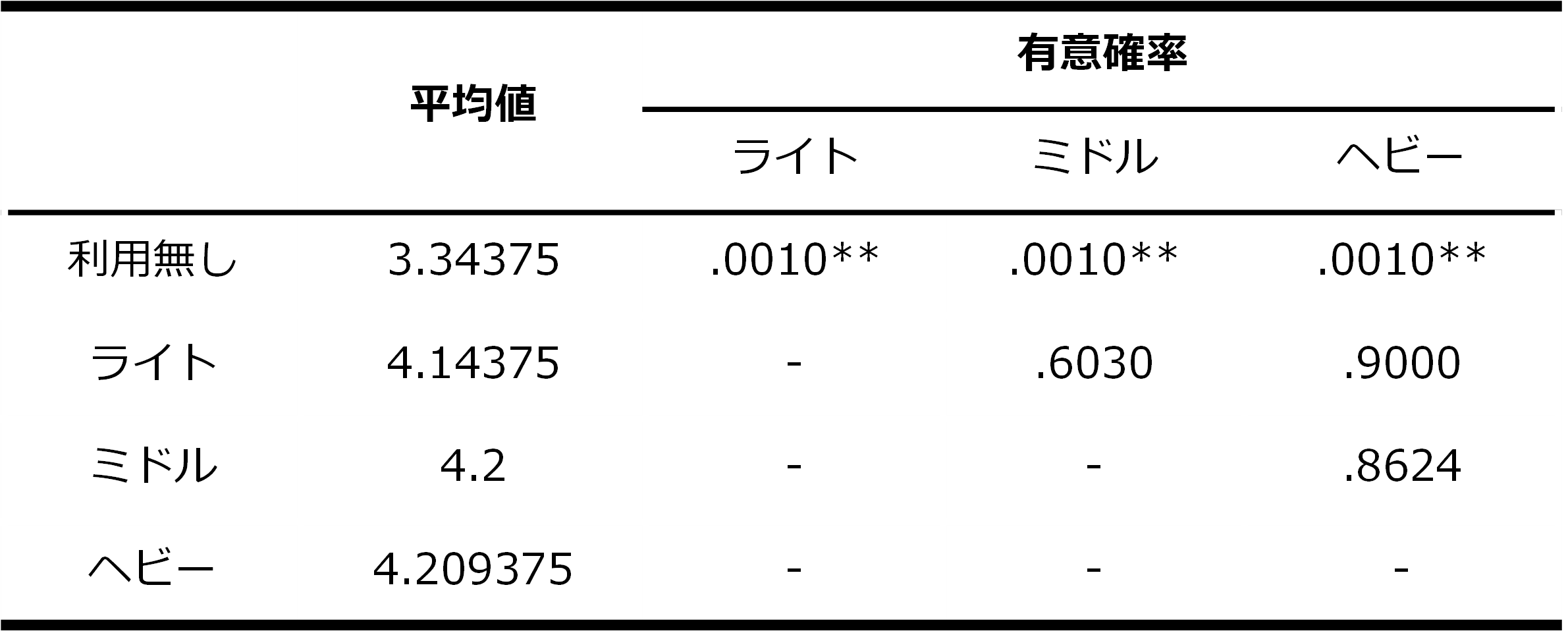

サウナ利用頻度が高いほど、創造性などに関する自己評価が高い傾向がある

各頻度群の主観人格特性を比較分析(スティール=ドゥワス検定)しました。創造性、社交性等について、回答者がその特性を有しているかどうかを「全く当てはまらない、当てはまらない、あまり当てはまらない、どちらともいえない、少し当てはまる、当てはまる、とても当てはまる」の7つの選択肢で判別し、それぞれに1~7の数値を割り振ることで変数化しています。検討の結果、創造性、社交性等について、利用群が利用無し群に比べ有意に高い主観評価を行っていることが明らかになりました。

サウナ利用者はもっとサウナ利用回数を増やしたいのに、施設環境が原因でサウナに行けていない?

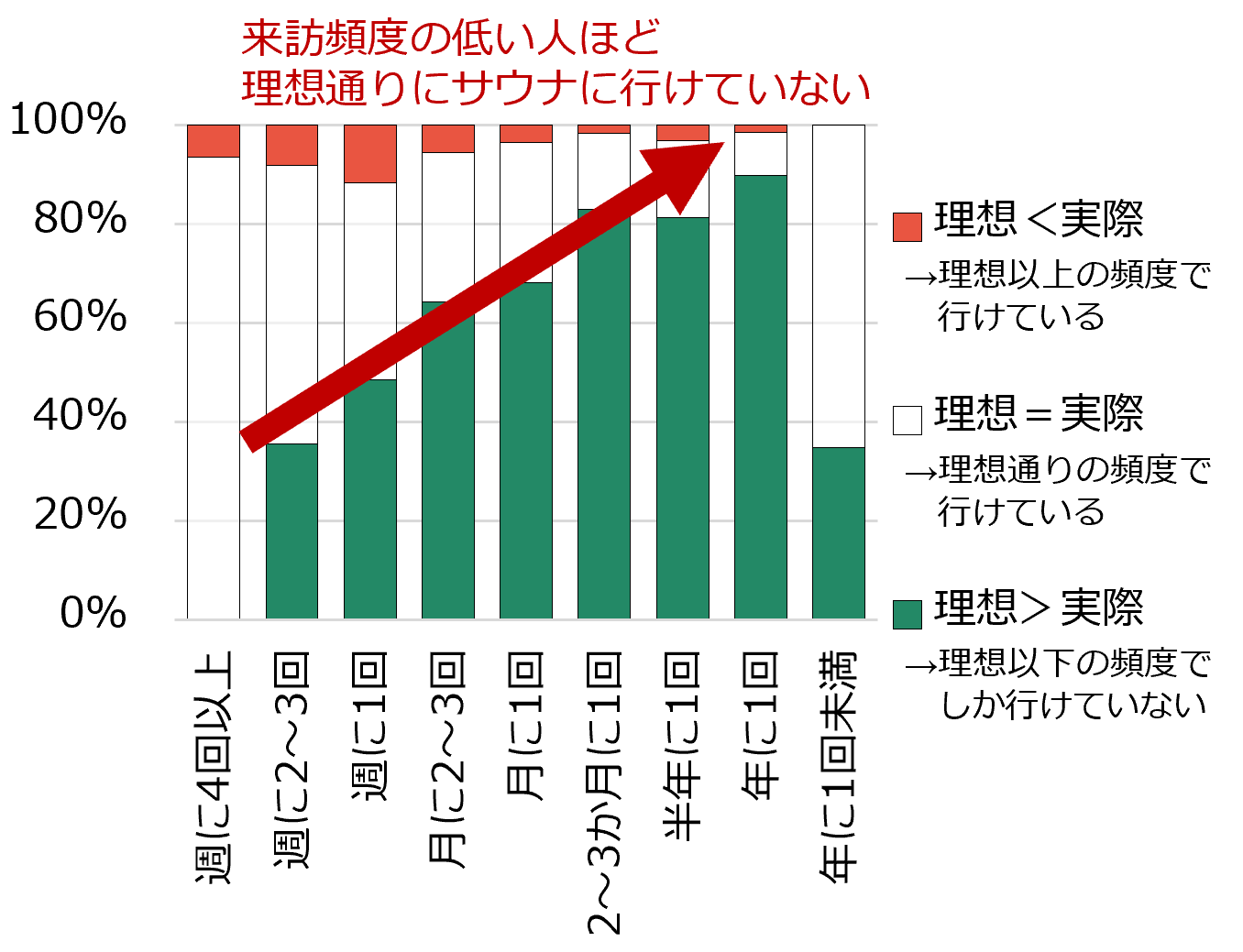

頻度群別にサウナに行く理想的な頻度と実際の頻度との関係性を分類しました。分類結果を図1に示します。グラフからわかるように、週に4回以上サウナに行く人は理想の頻度と実際の頻度がほぼ一致していることが分かります。一方、週2回以下のサウナ利用者は、利用頻度が少ないほど理想通りにサウナに行けていない傾向が明らかになりました。

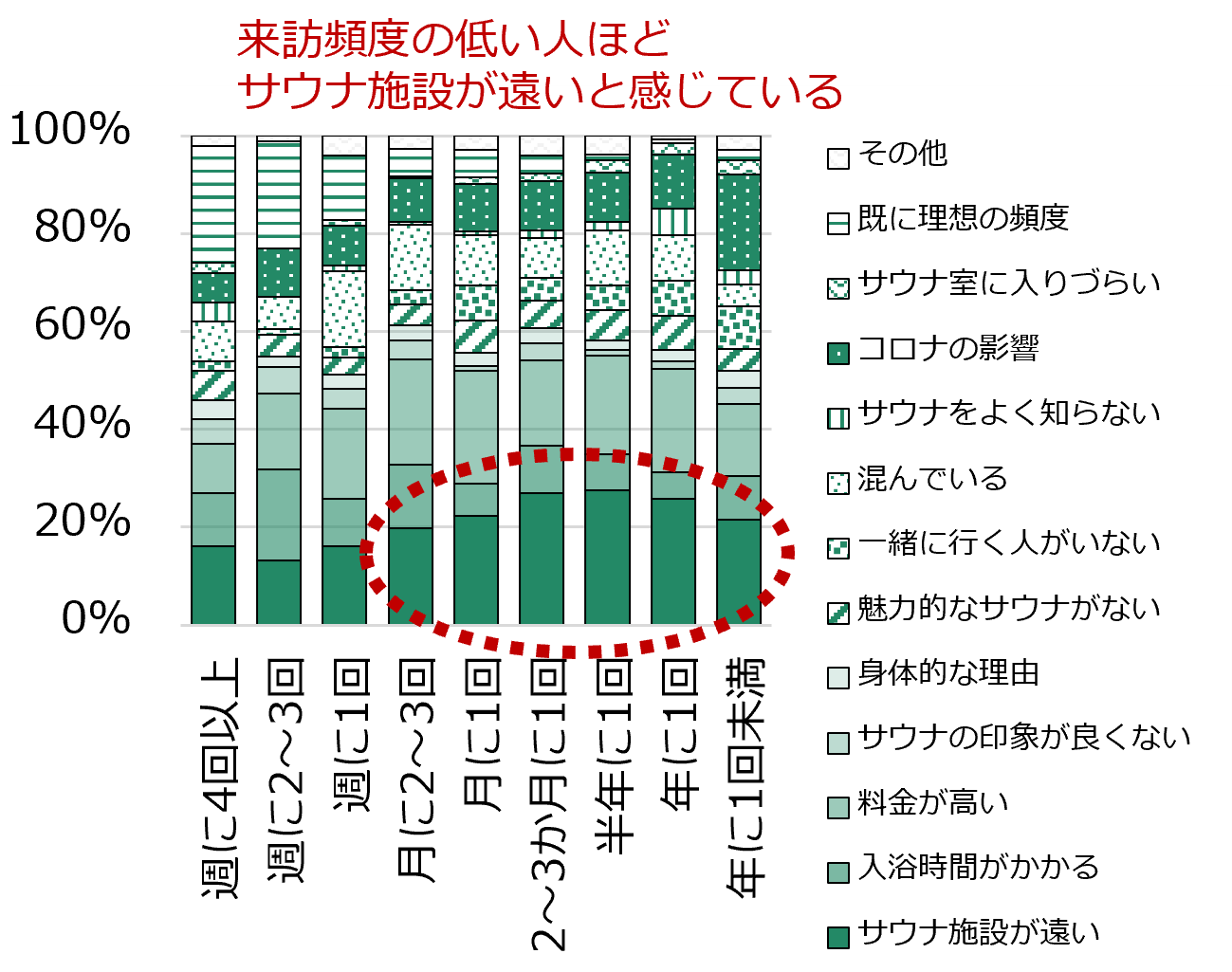

次に、理想の頻度でサウナに行けていない理由を調査しました。頻度群別に理想の頻度で行けない理由をまとめた結果を図2に示します。利用頻度が少ない人は、「サウナ室に入りづらい」「施設が遠い」といった傾向が目立ち、こうした課題へのアプローチが、サウナ市場の活性化につながることが示唆されました。

次に、理想の頻度でサウナに行けていない理由を調査しました。頻度群別に理想の頻度で行けない理由をまとめた結果を図2に示します。利用頻度が少ない人は、「サウナ室に入りづらい」「施設が遠い」といった傾向が目立ち、こうした課題へのアプローチが、サウナ市場の活性化につながることが示唆されました。

サウナをより多く利用しやすいエリアとタイミングとは?

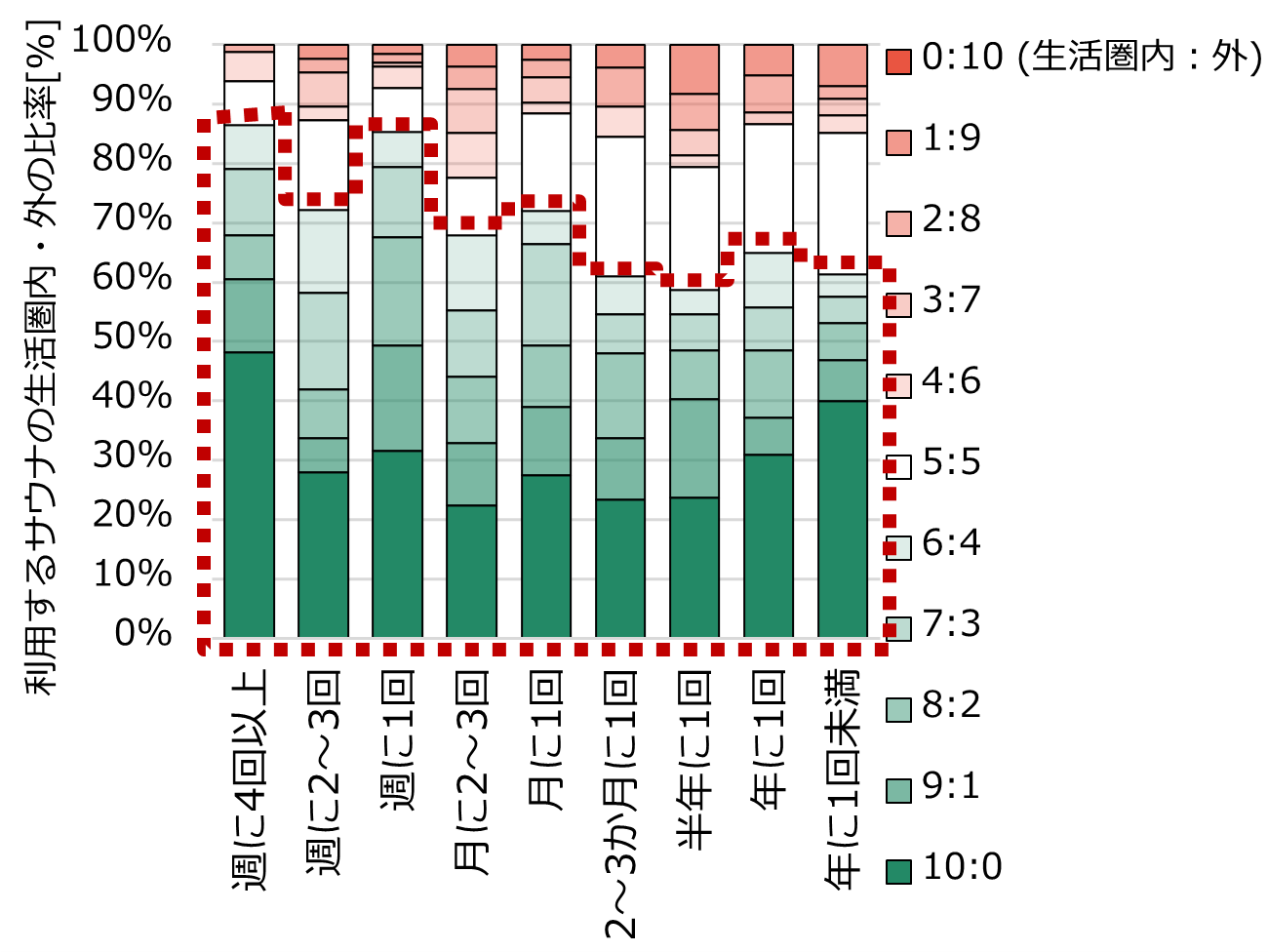

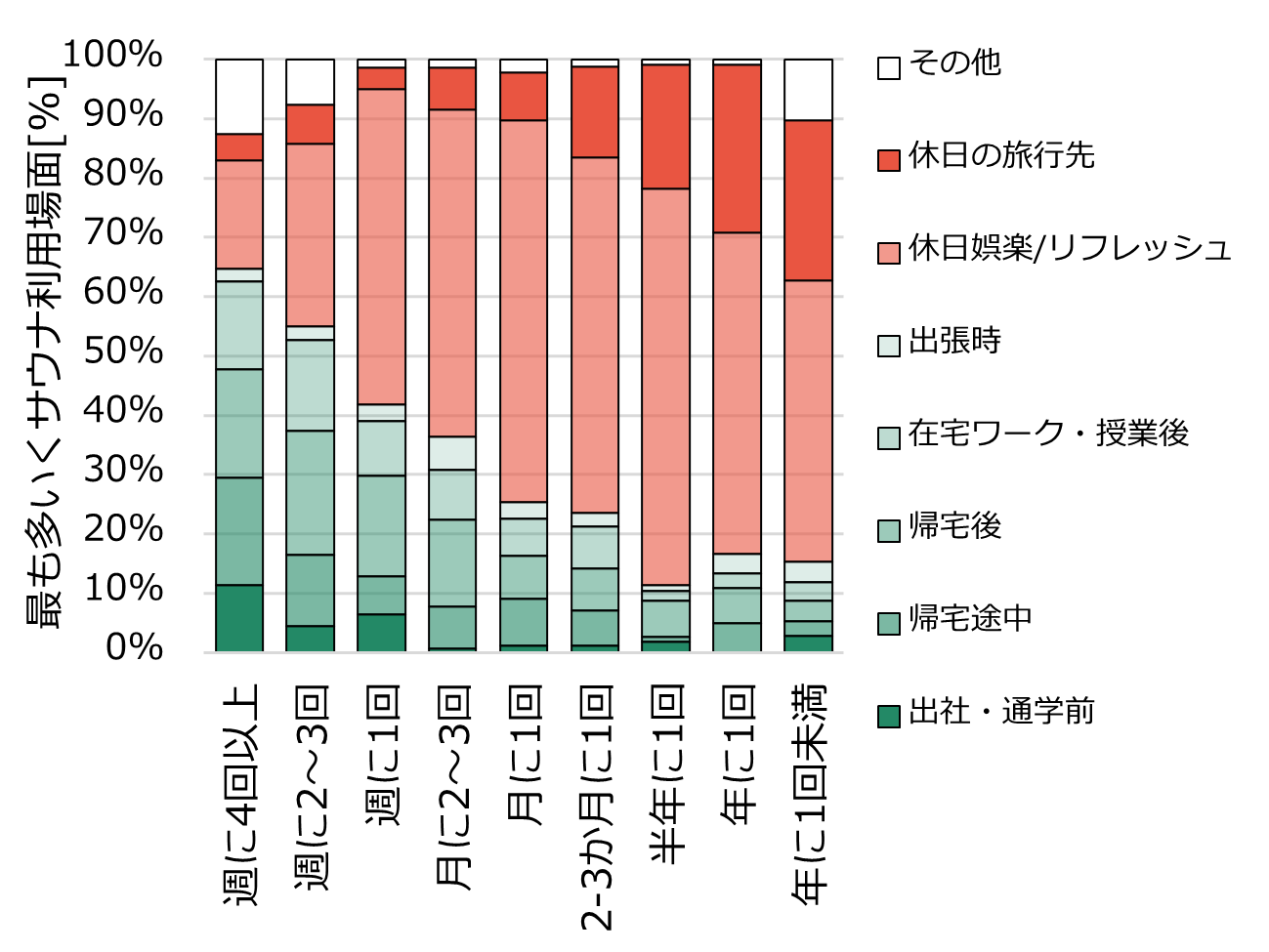

サウナを利用する生活場面について、生活圏と平日/休日の観点から調査しました。まずサウナ利用頻度が少ないほど、生活圏外のサウナに行く比率が高い傾向にあり(図3)、休日の娯楽としてサウナを利用する傾向が高く(図4)、サウナは非日常的なアクティビティとして認識される傾向にあります。一方、サウナ利用頻度が高い人ほど、より生活圏内のサウナを通勤・通学のついでに利用する傾向が高く(図3)、日常生活の一部としてサウナを利用していることが分かります(図4)。

以上から、サウナの利用回数を底上げする観点では、サウナ潜在層が抱えるサウナへの「遠い」イメージを自宅や学校・職場に近い生活圏における「日常に近い」アクティビティへと、意識を変えていくことが重要なひとつの視点と言えます。

以上から、サウナの利用回数を底上げする観点では、サウナ潜在層が抱えるサウナへの「遠い」イメージを自宅や学校・職場に近い生活圏における「日常に近い」アクティビティへと、意識を変えていくことが重要なひとつの視点と言えます。

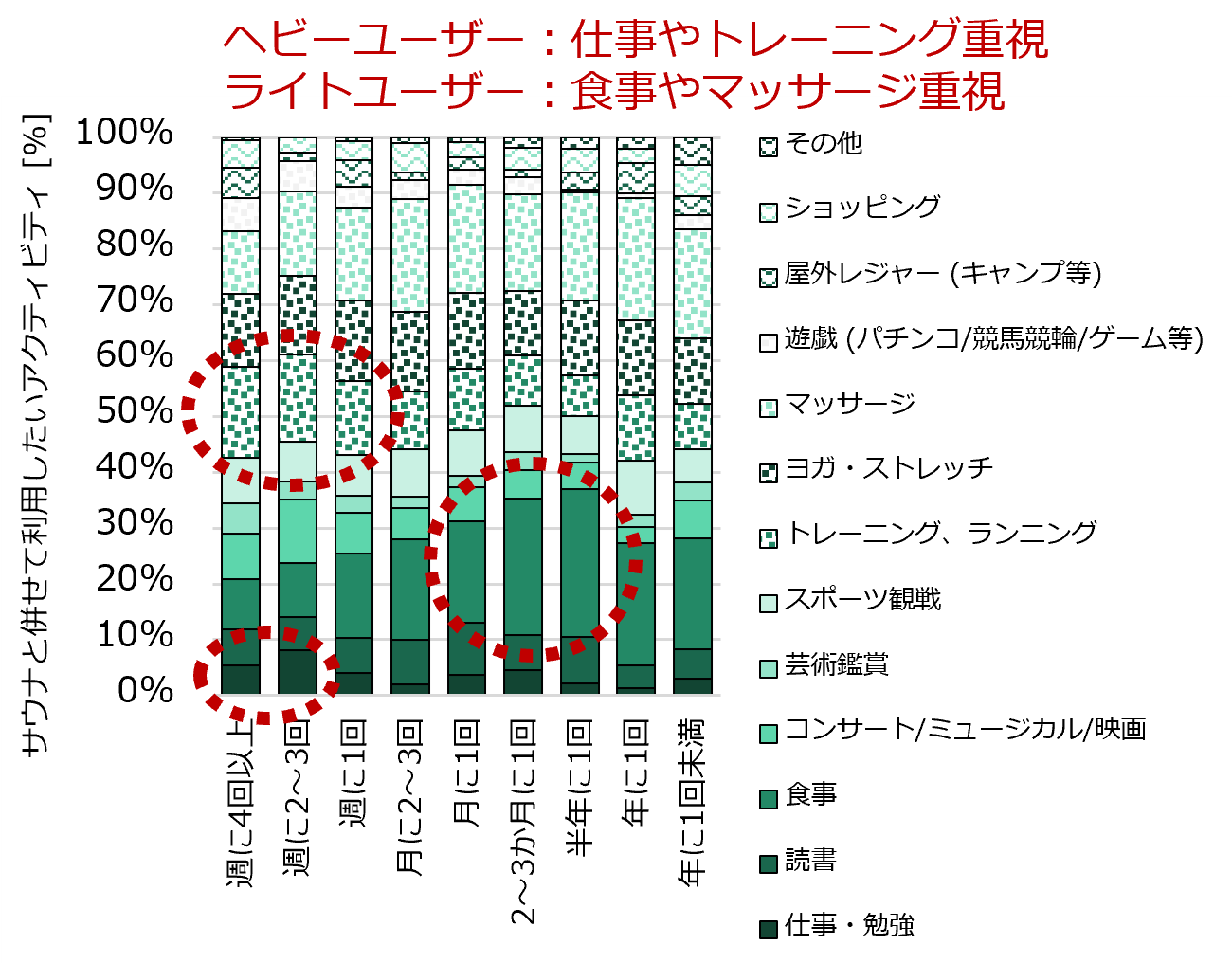

サウナと一緒に行いたいアクティビティとは?

サウナ施設に求める内容として、併用するアクティビティについて調査しました。図5より、利用頻度が少ない人は、「食事」「マッサージ」等の休息に関連するアクティビティが求められる傾向にあります。一方で、利用頻度が高い人ほど、「トレーニング」や「仕事」といった日常のアクティビティとの併用が求められる傾向があります。この傾向は、生活圏内外というサウナの立地ともリンクしており、サウナ利用者の暮らしとサウナの立地・併設機能は深く関係していることが確認できました。

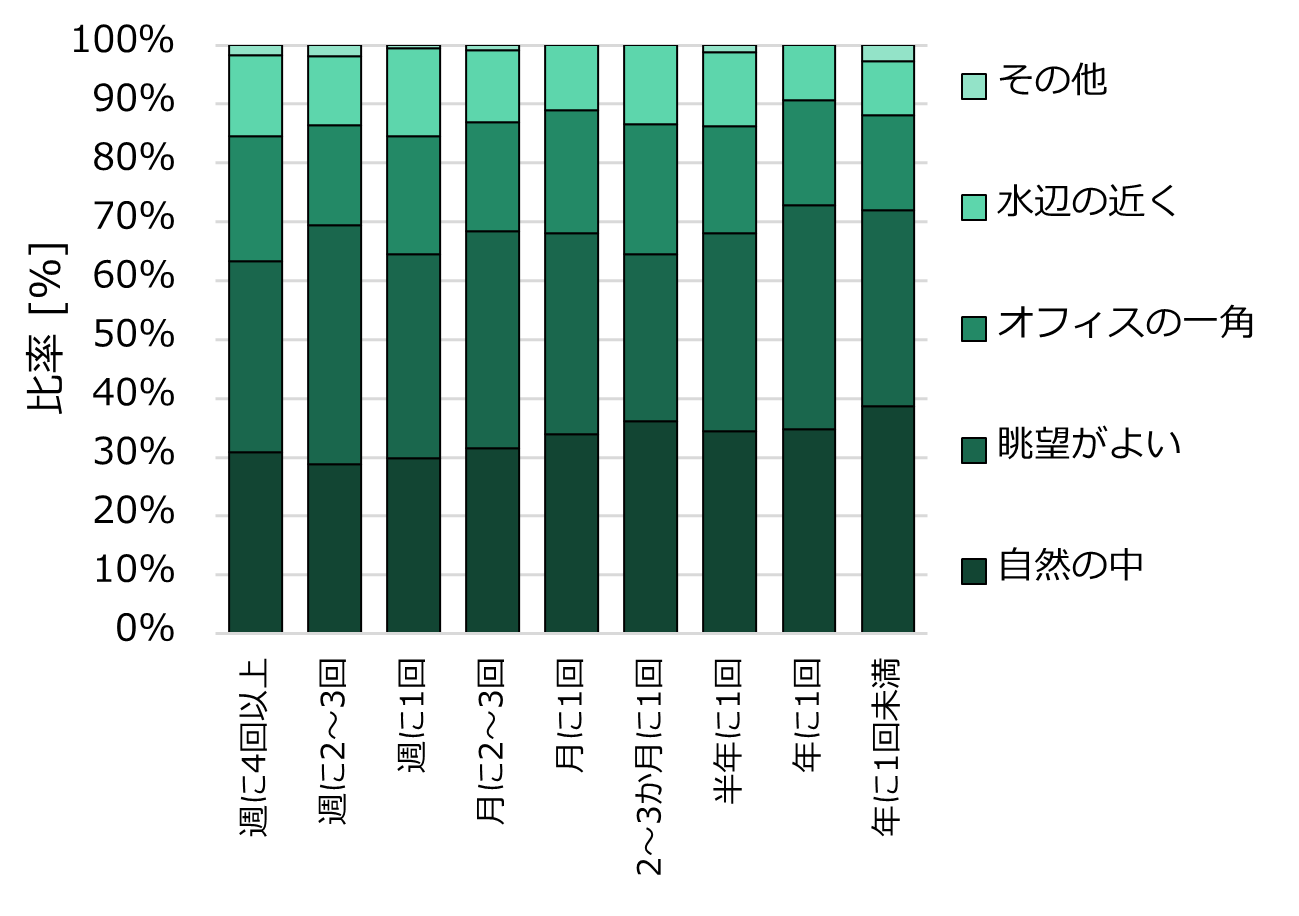

サウナに求められる環境とは?

サウナに欲しい環境について調査しました。サウナがあるとよい周辺環境は、自然の中3割、眺望がよい3割、オフィスの一角2割となっており、自然や眺望を求める傾向が強いことが分かりました。

日常に近い環境も一定の需要があるものの、眺望や自然環境といったより解放感や屋外感のある場所への需要も大きいことが分かりました。

日常に近い環境も一定の需要があるものの、眺望や自然環境といったより解放感や屋外感のある場所への需要も大きいことが分かりました。

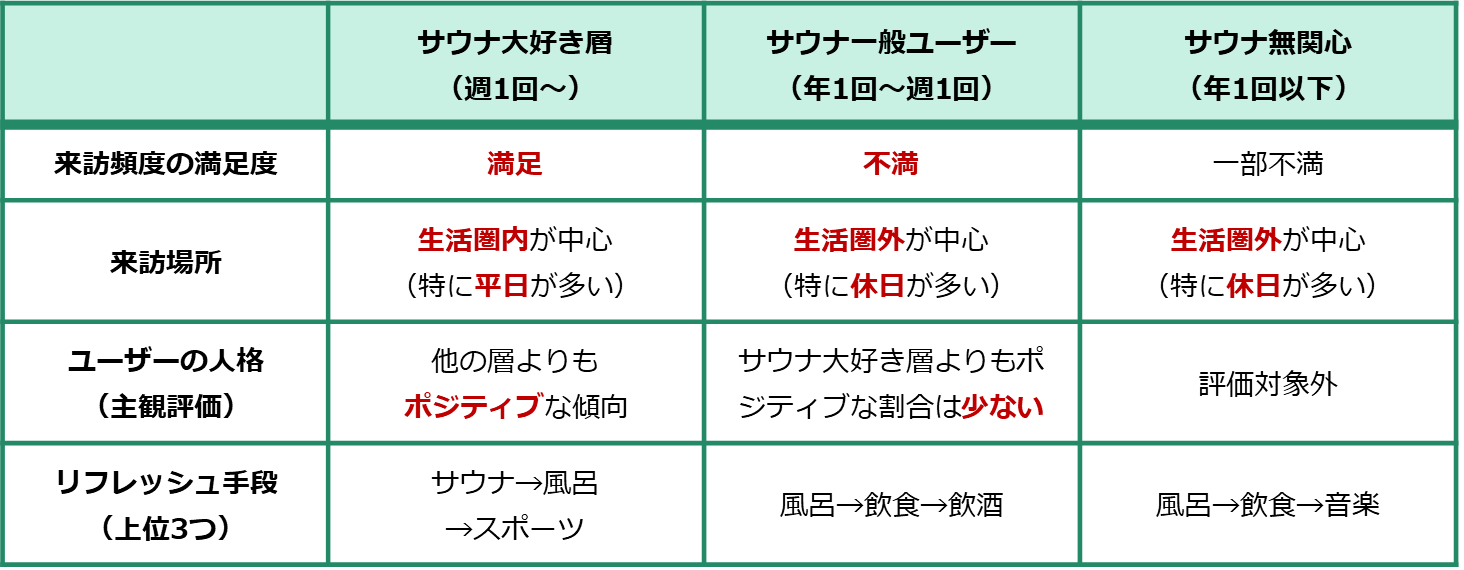

利用頻度別にみたサウナユーザーの特性とは?

本アンケート調査の結果を利用頻度別に整理した結果を表5に示します。利用頻度別のサウナユーザーの特性を把握することで、これからのサウナ社会の構築のヒントになると考えます。

まとめ

サウナブームが過熱する最中に実施した本調査から、これまで情報が不足していたサウナの利用実態と利用者の特性の観点から基礎的な情報を得ることができました。本調査で得たサウナ利用実態の様相から、利用者視点の利便性や娯楽性だけでない、サウナが持つポテンシャルの一端を掴むことができました。さらに、ここに日建設計総合研究所が得意とする都市的な視点、環境的な視点を掛け合わせることで、コミュニケーションやウェルネス向上等の場として活用できる新たなサウナの姿を描くことができると考えています。

引き続き都市や環境における新たなサウナの探求を進めて参ります。興味や協業可能性のある方は、気軽にご連絡ください。

引き続き都市や環境における新たなサウナの探求を進めて参ります。興味や協業可能性のある方は、気軽にご連絡ください。

アンケート調査概要

調査期間:2022年11月28日(月)~12月1日(木)

調査方法:調査会社メルリンクスのパネル利用によるインターネット調査

対象者:

居住地 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)

年代 20代・30代・40代・50代・60代(サンプル数は首都圏の年代ごと分布に従う)

性別 男女同比率

設問数:30

回収サンプル数:1,280

調査方法:調査会社メルリンクスのパネル利用によるインターネット調査

対象者:

居住地 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)

年代 20代・30代・40代・50代・60代(サンプル数は首都圏の年代ごと分布に従う)

性別 男女同比率

設問数:30

回収サンプル数:1,280

<参考文献>

(注1)厚生労働省(2019)「浴場業の実態と経営改善の方策(抄)」https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000574720.pdf

(注2)一般社団法人日本サウナ・温冷浴総合研究所(2023)「日本のサウナ実態調査2023」https://kyodonewsprwire.jp/release/202303063628

(注3)マナミナ(2022)「検索分析で見るサウナのトレンド」https://manamina.valuesccg.com/articles/1728

(注4)長田、河原(2001)「ドライミストとミストサウナの生理的負担:サウナが生理・心理面に及ぼす影響 その1」日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)

(注5)日本サウナ総研(2023)「【日本のサウナ実態調査2023】/Japan Sauna Survey 2023 Sauna enthusiast population is on a rise.」https://kyodonewsprwire.jp/release/202303063628

(注2)一般社団法人日本サウナ・温冷浴総合研究所(2023)「日本のサウナ実態調査2023」https://kyodonewsprwire.jp/release/202303063628

(注3)マナミナ(2022)「検索分析で見るサウナのトレンド」https://manamina.valuesccg.com/articles/1728

(注4)長田、河原(2001)「ドライミストとミストサウナの生理的負担:サウナが生理・心理面に及ぼす影響 その1」日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)

(注5)日本サウナ総研(2023)「【日本のサウナ実態調査2023】/Japan Sauna Survey 2023 Sauna enthusiast population is on a rise.」https://kyodonewsprwire.jp/release/202303063628