日本は脱炭素社会への転換を目指して、2050年までのカーボンニュートラル実現を宣言しました。こうした動向の中、建物や都市における効率的なエネルギー運用が求められています。持続可能な未来を見据え、様々なデータの分析結果を提供し、その活用法を提案する日建設計総合研究所(NSRI)のエネルギーマネジメントについて、シニアフェローの岡垣 晃と、主任研究員の小池 万里に話を聞きました。

NSRIの実践する包括的なエネルギーマネジメント

河内: NSRIのエネルギーマネジメントとは、どのようなサービスですか。

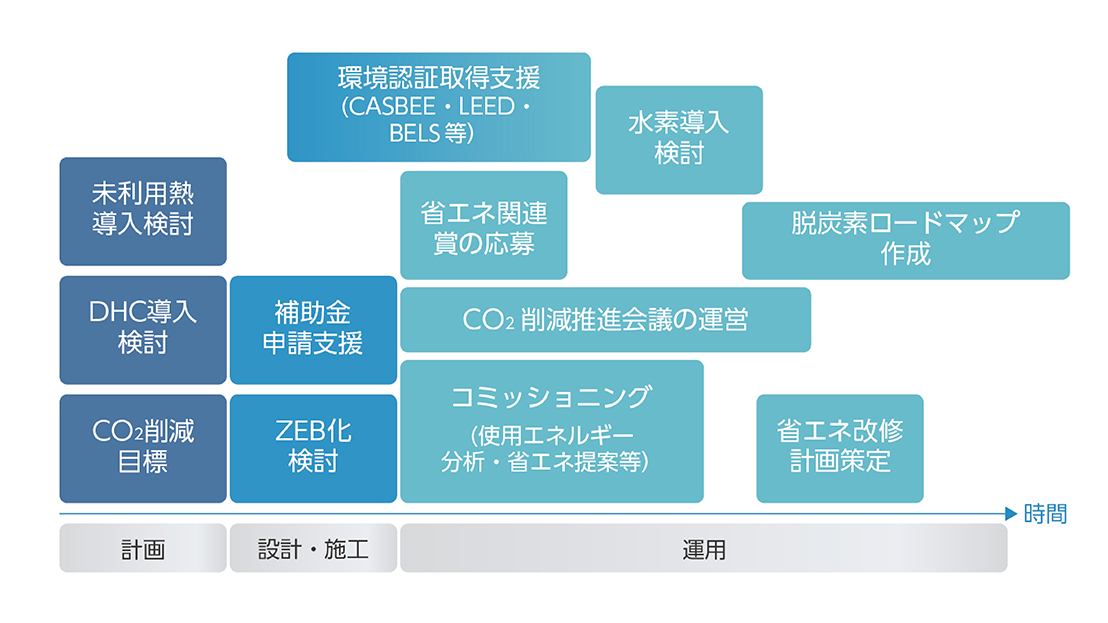

岡垣: エネルギーマネジメントの定義は特にありませんが、NSRIではビル単体から街区まで、まちのエネルギー全般を幅広く扱っています。特にまち単位で取り組むケースは「エリアエネルギーマネジメント」と呼ばれます。計画段階では、CO2削減目標を作成したり、街区にDHC(地域冷暖房)などエネルギー施設を導入すべきかどうか判断するための材料を開発事業者に提供したりします。設計・施工の段階では、ZEB化の検討や、環境認証の取得支援などを行います。運用がスタートすると、使用エネルギーの定期的な分析・省エネ提案といった、いわゆるコミッショニングを行います。ビルオーナーなどの関係者が定期的に集まる「CO2削減推進会議」に参加することもありますね。

岡垣: エネルギーマネジメントの定義は特にありませんが、NSRIではビル単体から街区まで、まちのエネルギー全般を幅広く扱っています。特にまち単位で取り組むケースは「エリアエネルギーマネジメント」と呼ばれます。計画段階では、CO2削減目標を作成したり、街区にDHC(地域冷暖房)などエネルギー施設を導入すべきかどうか判断するための材料を開発事業者に提供したりします。設計・施工の段階では、ZEB化の検討や、環境認証の取得支援などを行います。運用がスタートすると、使用エネルギーの定期的な分析・省エネ提案といった、いわゆるコミッショニングを行います。ビルオーナーなどの関係者が定期的に集まる「CO2削減推進会議」に参加することもありますね。

河内: 計画から運用段階にかけて、業務の幅がとても広いですね。なぜいまこうしたサービスが求められているのでしょうか。

岡垣: まず、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという国の目標が背景にあり、企業はこれを達成するための自主的努力を求められています。企業にとっては、エネルギーマネジメントに取り組むことで長期的にランニングコストを削減できるという経済的メリットや、環境保全への貢献から認証を取得することで投資家などからの外部評価を高めることができる点も、大きな動機と言えます。我々の仕事は、客観的な数値目標をもとに、環境対策への投資とコストのバランスをとりながら、最適なエネルギーマネジメントを提案することです。

河内: NSRIの提供するエネルギーマネジメントの強みはなんでしょうか。

岡垣: 豊富な実績に基づく具体的な省エネの提案が可能で、エネルギー分析に長けているところです。そうしたスキルに加えて、社会情勢や国の政策動向をよく把握しています。それにより建物のオーナーや自治体を相手に、今後の脱炭素化にどう取り組んでいくかという大きな方針作りにも対応できます。分析力と知識、両方を兼ね備えているのがNSRIの強みです。

小池: 例えば、岡垣さんは建築設備設計にも長く携わってきた省エネ建築の専門家であり、社会情勢に関する知見も持っています。私自身はデータ分析が得意なので、コミッショニングや計画段階でのシミュレーションを多く担当しています。NSRIでは各メンバーが異なる専門性を発揮しカバーし合うことで、ワンストップで包括的支援ができるという特長があります。

岡垣: まず、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという国の目標が背景にあり、企業はこれを達成するための自主的努力を求められています。企業にとっては、エネルギーマネジメントに取り組むことで長期的にランニングコストを削減できるという経済的メリットや、環境保全への貢献から認証を取得することで投資家などからの外部評価を高めることができる点も、大きな動機と言えます。我々の仕事は、客観的な数値目標をもとに、環境対策への投資とコストのバランスをとりながら、最適なエネルギーマネジメントを提案することです。

河内: NSRIの提供するエネルギーマネジメントの強みはなんでしょうか。

岡垣: 豊富な実績に基づく具体的な省エネの提案が可能で、エネルギー分析に長けているところです。そうしたスキルに加えて、社会情勢や国の政策動向をよく把握しています。それにより建物のオーナーや自治体を相手に、今後の脱炭素化にどう取り組んでいくかという大きな方針作りにも対応できます。分析力と知識、両方を兼ね備えているのがNSRIの強みです。

小池: 例えば、岡垣さんは建築設備設計にも長く携わってきた省エネ建築の専門家であり、社会情勢に関する知見も持っています。私自身はデータ分析が得意なので、コミッショニングや計画段階でのシミュレーションを多く担当しています。NSRIでは各メンバーが異なる専門性を発揮しカバーし合うことで、ワンストップで包括的支援ができるという特長があります。

設計段階から運用段階にも広がるエネルギーの活用

河内: NSRIが手がけているエネルギーマネジメントの事例をいくつか教えていただけますか。

岡垣: 街区レベルで計画の初期から関わったのは「東京スカイツリータウン®」ですね。このプロジェクトは、東京都が温暖化対策に優れた事業所を評価する「トップレベル事業所」の認定を目指してスタートしました。制度の柱として継続的なエネルギーマネジメントが求められているため、毎月CO2削減推進会議を開催し、ビルオーナーや運営会社、DHC事業者とともに参加しています。

小池: 私達が設計段階から運用段階まで継続して関わってきた「みなとアクルス」では、「低炭素なまち」をコンセプトに、先進のエネルギーシステムを取り入れています。省エネ化・省CO2化を進め、先進的なスマートタウンを実現するためにエネルギー管理システム「CEMS」を導入し、運用開始後も定期的に性能検証会議を実施して運転実績を確認しています。まちの中の各施設とも連携しながら、エネルギーシステムの初期の運転調整や当初の計画に対する低炭素化の達成状況の確認などを行ってきました。その成果は、コージェネ財団主催の「コージェネ大賞」、空気調和・衛生工学会主催の「学会賞技術賞」等の受賞という形でブランディングにつながっています。

岡垣: 街区レベルで計画の初期から関わったのは「東京スカイツリータウン®」ですね。このプロジェクトは、東京都が温暖化対策に優れた事業所を評価する「トップレベル事業所」の認定を目指してスタートしました。制度の柱として継続的なエネルギーマネジメントが求められているため、毎月CO2削減推進会議を開催し、ビルオーナーや運営会社、DHC事業者とともに参加しています。

小池: 私達が設計段階から運用段階まで継続して関わってきた「みなとアクルス」では、「低炭素なまち」をコンセプトに、先進のエネルギーシステムを取り入れています。省エネ化・省CO2化を進め、先進的なスマートタウンを実現するためにエネルギー管理システム「CEMS」を導入し、運用開始後も定期的に性能検証会議を実施して運転実績を確認しています。まちの中の各施設とも連携しながら、エネルギーシステムの初期の運転調整や当初の計画に対する低炭素化の達成状況の確認などを行ってきました。その成果は、コージェネ財団主催の「コージェネ大賞」、空気調和・衛生工学会主催の「学会賞技術賞」等の受賞という形でブランディングにつながっています。

河内: 関係者が協力して省エネに取り組むことで良い結果を生んでいる事例はありますか。

小池: 「東京ガーデンテラス紀尾井町」はオフィス、商業施設、ホテル等からなる複合施設ですが、この施設も東京スカイツリータウンと同様に、東京都の「トップレベル事業所」認証を取得しています。ビルオーナー、設計者、施工者、ビル運転管理者等の関係者が集まる毎月のCO2削減推進会議で施設の運用状況を共有し、開業以降継続して作成しているエネルギー分析レポートと照合することで不具合の早期発見や効果的な運用改善につながっています。会議がPDCAのサイクルの場としてうまく機能している好事例です。

小池: 「東京ガーデンテラス紀尾井町」はオフィス、商業施設、ホテル等からなる複合施設ですが、この施設も東京スカイツリータウンと同様に、東京都の「トップレベル事業所」認証を取得しています。ビルオーナー、設計者、施工者、ビル運転管理者等の関係者が集まる毎月のCO2削減推進会議で施設の運用状況を共有し、開業以降継続して作成しているエネルギー分析レポートと照合することで不具合の早期発見や効果的な運用改善につながっています。会議がPDCAのサイクルの場としてうまく機能している好事例です。

エネルギー以外の資源を含めたマネジメントへ

河内: 今後、エネルギーマネジメントはどのように展開していくのでしょうか。NSRIの展望を聞かせてください。

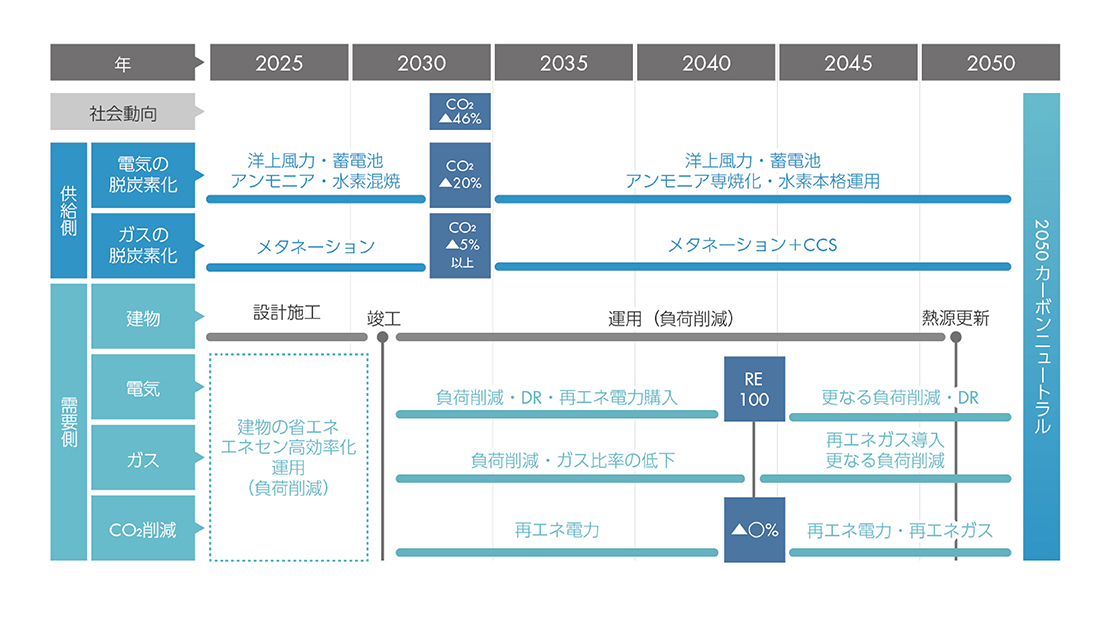

岡垣: まずは2050年までの脱炭素化へ向けた中長期ロードマップの策定が重要になります。「2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年比46%削減するという国の中間目標を経て、カーボンニュートラルの達成までをバックキャストし、対応していく」そうしたロードマップ作りにNSRIも貢献することができると思います。

岡垣: まずは2050年までの脱炭素化へ向けた中長期ロードマップの策定が重要になります。「2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年比46%削減するという国の中間目標を経て、カーボンニュートラルの達成までをバックキャストし、対応していく」そうしたロードマップ作りにNSRIも貢献することができると思います。

小池: 脱炭素社会の実現という国の目標に向かって、目的を共有するクライアントをはじめとする施設関係者間の連帯感が強まっていると感じます。まち単位で取り組むエリアエネルギーマネジメントの重要性が増しており、これまで以上にNSRI の都市部門と環境部門の連携が期待されます。会社全体で取り組んでいきたいですね。

岡垣: また、いま注目を集めているのが水素です。自治体などの要請があったとき、まちの中で水素エネルギーをどのように展開し利用を広げていけるのかを検討する、そうした新技術としての水素の利活用が盛んになると思います。また、マネジメントの対象をエネルギー以外に拡張することも必要と考えます。過去20年近く取り組ん でいる「晴海アイランドトリトンスクエア」では、 エネルギーだけでなく水資源や廃棄物のリサイク ルによってエリア全体の省エネ・省資源を実現し ています。今後は新しい領域へとマネジメントを拡張する提案をNSRI から積極的に仕掛けていくべきだと思っています。