日建設計総合研究所(NSRI)では、社会課題解決のために自主的・戦略的に研究を行うことが出来る仕組み『自主研究』に取り組んでいます。その自主研究の中からピックアップしてご紹介する第16弾です。興味がある、協働したい、という方からのご連絡をお待ちしております。

研究背景

近年の働き方改革や技術の進展に加え、パンデミックを契機に急速に拡大したテレワークやハイブリッドワークなど、ワークスタイルの多様化が進み、ワークプレイスのあり方の見直しを検討する企業が増えています。日建設計総合研究所もパンデミックの時期にオフィスをリニューアルしました。その際に、働きたくなるワークプレイスの実現には、理想とする働き方を社員で共有し、その働き方に適した空間と設えを整えることが必要だと実感しました。しかし、理想と現実にはギャップがあります。ギャップがどこにあるのか、ギャップの大きさはどの程度か、その原因は何かを知りたいという思いを込めて、今回ご紹介するワークプレイス評価手法を開発しました。この評価手法を使えば、社員がワークプレイスを評価している点や改善希望が大きい点を知ることができ、働きたくなるワークプレイスを実現するために有効な情報が手に入ります。

働きたくなるワークプレイスの鍵はモチベーションとエンゲージメント

働きたくなるワークプレイスの成立要件について文献調査した結果、概ね共通している鍵は、社員のモチベーションとエンゲージメントです。Bain & CompanyとPresident Incの共同調査では、「やる気溢れる」社員は、「満足している」社員の2.3倍パフォーマンスが高く、働く意欲が周囲の同僚に伝搬することを示しました。また、慶應義塾大学大学院の岩本らは、社員のエンゲージメントの向上は、労働生産性を高めることができることを調査して公表しています。この2つの鍵に影響を与える働き方とワークプレイスの構成要素を整理するところから評価手法の開発を始めました。

開発した評価手法の特徴

特徴1:ワークプレイスの課題や改善効果が定量的にわかる

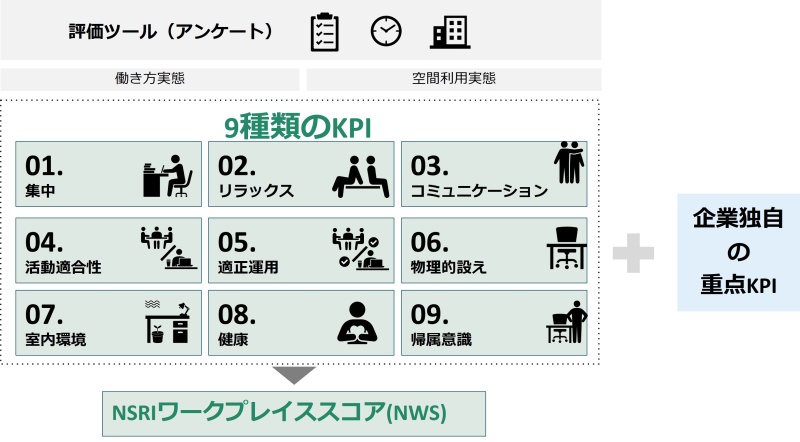

働きたくなるワークプレイスは、9種類のKPI(Key Performance Indicator:鍵となる定量的な評価指標)で評価できます。

①集中

②リラックス

③コミュニケーションの活動別の満足度

④活動適合性(活動の種類と場所の適合性)

⑤適正運用(エチケット通り利用しているか)

⑥物理的設え

⑦室内環境の満足度

⑧健康への影響度

⑨帰属意識

9つのKPIを総合したNSRIワークプレイススコア(NWS)の大きさで働きたくなるワークプレイスの度合いがわかります。例えば、ワークプレイスのリニューアル効果を把握したいときは、リニューアル前後のNWSの変化から全体的な効果を確認できます。9つのKPIの値の変化から良くなった要因、課題がある要因、そして課題を解決するために必要な事項を知ることができます。

①集中

②リラックス

③コミュニケーションの活動別の満足度

④活動適合性(活動の種類と場所の適合性)

⑤適正運用(エチケット通り利用しているか)

⑥物理的設え

⑦室内環境の満足度

⑧健康への影響度

⑨帰属意識

9つのKPIを総合したNSRIワークプレイススコア(NWS)の大きさで働きたくなるワークプレイスの度合いがわかります。例えば、ワークプレイスのリニューアル効果を把握したいときは、リニューアル前後のNWSの変化から全体的な効果を確認できます。9つのKPIの値の変化から良くなった要因、課題がある要因、そして課題を解決するために必要な事項を知ることができます。

特徴2:簡単なアンケートで評価が可能

評価に必要な情報は、22項目の質問からなるアンケートを通じた社員の方々の働き方やワークプレイスに対する思いです。特殊なセンサーを設置する必要はありませんので、すべての企業に対応可能です。また、ご希望があれば企業独自のKPIを追加して評価を行えます。

NSRI東京オフィスで評価の妥当性を確認

2022年5月にABW対応オフィスにリニューアルしたNSRI東京オフィスで、リニューアル前後のワークプレイス評価を行いました。

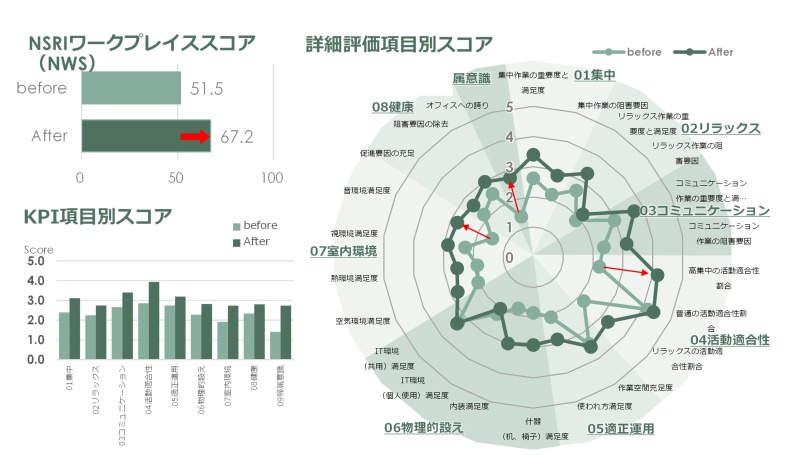

総合評価「NSRIワークプレイススコア」は、リニューアルによって51.5ptから、67.2ptに上昇し、社員が働きたくなるワークプレイスの度合いが高まっていることが確認できました。9種類のKPIの全ての項目でスコアが上昇しました。それぞれの回答結果を分析すると、理想的な働き方を共有と様々な活動に適する空間の整理による「活動適合性」が高まり、会話する場所などに関するエチケットで音に関する不満を解消したことで「室内環境」の満足度が高まることでモチベーションが高まり、エンゲージメントを示す「帰属意識」の値が特に高くなっていることがわかりました。

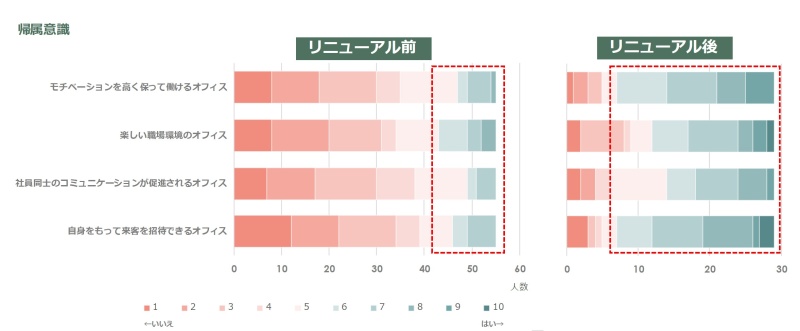

帰属意識に関する回答結果から、モチベーション、楽しい職場環境、コミュニケーションの促進とも向上し、自信をもって来客を招待できるオフィスが実現できていると考える社員が多いことがわかります。

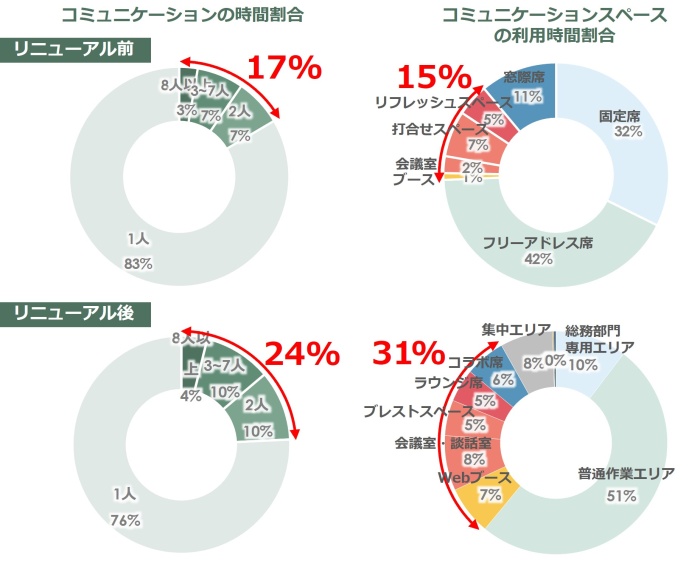

在宅勤務も可能な労働環境下で、オフィスに来る目的はコミュニケーションにあると考え、コミュニケーションの時間割合とコミュニケ—ションスペースの利用時間割合を企業独自のKPIとして設定しました。リニューアル前と比較して、コミュニケーションの時間割合は2人以上の活動時間数が1.4倍(7%増加)、コミュニケーションスペース空間の利用時間割合は2.1倍(16%増加)となり、リニューアルによってコミュニケーションが向上していることが確認できました。

以上により、開発した評価手法が働きたくなるワークプレイスの度合いと改善効果の分析に有効であることが確認できました。

以上により、開発した評価手法が働きたくなるワークプレイスの度合いと改善効果の分析に有効であることが確認できました。

知的生産性向上に向けた方策の検討

働きたくなるワークプレイスを実現するためには、評価に加えて改善方策に知ることが必要です。現在、オフィスにおける知的生産性向上手法に関する研究を北九州市立大学 安藤研究室と共同で実施しています。これまでに、座席の日間変更や光環境満足度の向上、運動習慣等による知的生産性向上への良好な効果を確認し、論文発表しています(※1)。現在は高集中環境を促進する方策について弊社の高集中エリアを用いて研究を継続しています。

※1 安藤,田中,近藤,鶴見,湯澤「知的生産性向上を目指した座席選択のあり方」、日本建築学会大会学術講演梗概集(関東),2024年8月

※1 安藤,田中,近藤,鶴見,湯澤「知的生産性向上を目指した座席選択のあり方」、日本建築学会大会学術講演梗概集(関東),2024年8月

おわりに

現在、この評価手法を用いた評価ビジネスを開始しています。日建設計コンストラクション・マネジメントの大阪オフィスO3でリニューアル前後の評価を行い、リニューアル効果を定量的に評価とさらなる改善の余地などの情報提供を行うことでワークプレイスの運営を支援しました。また、複数の企業のリニューアル前の評価を行い、今後のリニューアル計画の情報として活用していただいています。

働きたくなるワークプレイスへのリニューアルをお考えの方や評価手法についてご関心のある方からのご連絡をお待ちしています。

働きたくなるワークプレイスへのリニューアルをお考えの方や評価手法についてご関心のある方からのご連絡をお待ちしています。